Auch wenn das NEUE REICH zehn jahre nach kriegsende erschien war es doch der erste gedichtband Georges in der kurzen zeitspanne der Weimarer Republik (und zugleich sein lezter überhaupt). Manche gedichte stehen noch unter dem eindruck des kriegsgeschehens · insbesondere die SPRÜCHE AN DIE TOTEN in denen auch der freunde gedacht wird die nicht aus dem weltkrieg zurückkamen und so macht sich die germanistik unserer zeit einen spass daraus über Georges angebliches „Totenreich" zu spotten (Osterkamp 2002, 48; OF 2010, 33; Osterkamp 2010, 53).

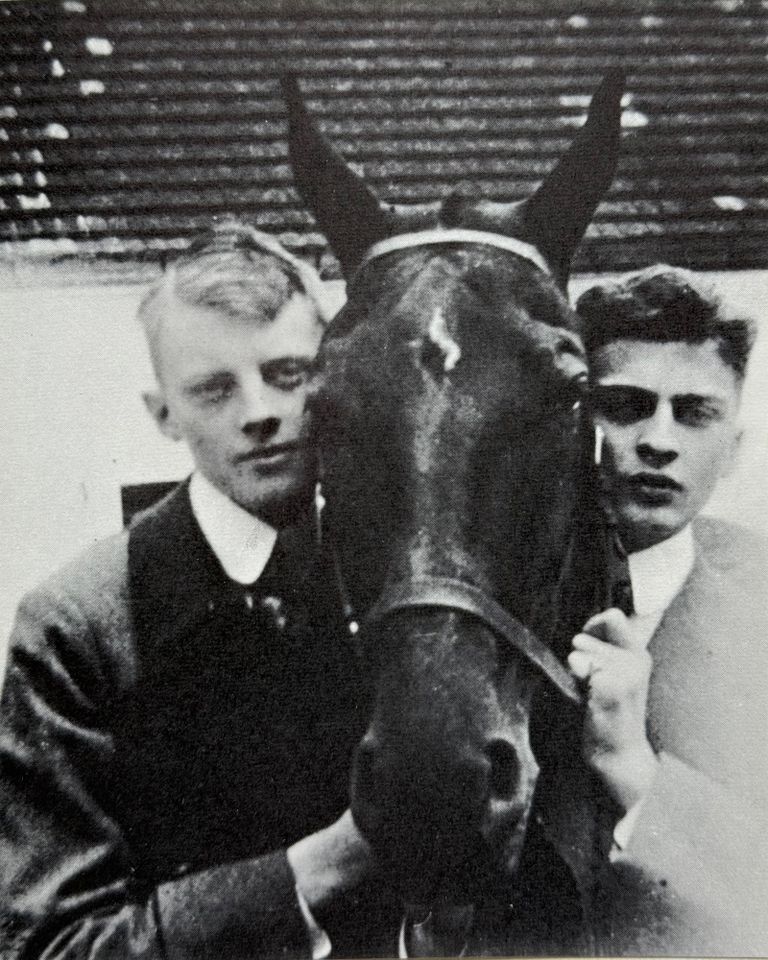

Die drei männer auf dem foto hätten das vermutlich weniger witzig gefunden. Sie sind sanitäter eines zugs des Roten Kreuzes in Flandern und werden mit sterbenden gleich wieder genug zu tun haben, sobald ihre pause beendet ist: Ernst Morwitz (links) und die beiden maler Erich Heckel (mitte) und Anton Kerschbaumer. Morwitz war fast vier jahre dort. Er hatte jura studiert und in Heidelberg promoviert. Als er sein zweites staatsexamen ablegte begann der krieg. Ende 1914 meldete er sich für den freiwilligen dienst beim Roten Kreuz.

9 DAS NEUE REICH

93 SPRÜCHE AN DIE LEBENDEN 9301-43

93 SPRÜCHE AN DIE LEBENDEN 9301-43

Der gattungsbezeichnung „sprüche” erinnert an die im unterschied zu den liedern des minnesangs lehrhafte mittelhochdeutsche spruchdichtung etwa bei Freidank · Thomasin oder auch Walther von der Vogelweide und umfasste meist ethische ratschläge oder politische kommentare. Eine bedeutende stellung in Georges gesamtwerk nimmt der die SPRÜCHE abschliessende dialog VICTOR · ADALBERT ein.

Die an Bernhard von Uxkull und Adalbert Cohrs gerichteten sprüche entstanden noch vor deren tod und wurden erstmals 1919 in den BfdK veröffentlicht. Den angesprochenen selbst wurden die sprüche allerdings meist unverzüglich geschickt oder überreicht. Unmittelbar nach Bernhards tod entstand das an prominentester stelle - als abschluss des NEUEN REICHS - plazierte gedicht „Du schlank und rein wie eine flamme" (9512) in dem Uxkulls bedeutung für George erst in ganzem umfang deutlich wird (während jene Kronbergers verblasst).

Das bild mit den brüdern Woldemar (*1898 · links) und Bernhard Victor (*1899) Grafen von Uxkull-Gyllenband „in Ilfelder Schultracht 1913” stammt aus dem 1964 von Morwitz herausgegebenen band der gedichte Bernhards.

Ernst Morwitz oblag die erziehung der brüder in Berlin seit 1906 bis sie 1911 auf die Klosterschule Ilfeld im Harz wechselten. George wurden sie schon 1907 vorgestellt. Er liess sich über die nicht immer grossen fortschritte genau unterrichten und schickte ihnen beurteilungen ihrer dichterischen versuche.

Woldemar überlebte den krieg an der front in Mazedonien und studierte dann alte geschichte auf anraten Georges der ihn „das Fürstliche” nannte und gern über die liebe zu seinem auto spottete. 1919 durfte er bereits an dem „Seelenfest” in Gundolfs villa teilnehmen und war während seiner Heidelberger studienzeit viel mit Ernst Kantorowicz und Percy Gothein zusammen.

Die brüder Stauffenberg waren seine cousins - die väter waren durch den dienst für den königlich württembergischen hof stark eingebunden - und es war Woldemar der Alexander bei George einführte. Nach dissertation und habilitation jeweils über Plutarch bekam er 1932 einen lehrstuhl in Tübingen wo seine vorlesungen bei den studenten hoch im kurs standen. Mit Carlo Schmid war er eng befreundet.

1939 starb Woldemar - der als sportlicher fahrer galt - bei einem autounfall aber sein schüler Karl Friedrich Stroheker hatte den lehrstuhl noch inne als ich in Tübingen studierte. Er wirkte auf die studenten der siebziger jahre schon selbst wie ein teil der alten geschichte so dass man sich lieber in den bann seiner unvergesslichen schülerin ziehen liess - und deren assistenten beneidete.

9301 Wartend am kreuzweg stehst du in schweben:

1 kreuzweg : Herakles stand in seiner jugend vor der entscheidung zwischen einem bequemen aber verwerflichen und einem anstrengenderen weg der zu anhaltendem glück führen sollte und dabei keine ethischen zugeständnisse verlangte. Im süddeutschen pietismus - die gräfliche familie war protestantisch - weisen die seit 1867 verbreiteten lithografien von Charlotte Reihlens „Der breite und der schmale Weg" in dieselbe richtung.

Es ist naheliegend dass der begriff „loos-jahr” („loos” ist gleichbedeutend mit dem schicksal) das bevorstehende jahr von Woldemar von Uxkulls abitur und die darauffolgende militärische weichenstellung meint - also 1917. Sicher ist auf wen er sich bezieht: die anfangsbuchstaben der sechs verse ergeben als akrostichon den namen mit dem Woldemar üblicherweise gerufen wurde. „Woldi” wird also aufgerufen sein schicksal mehr als bisher in die eigene hand zu nehmen und künftige entscheidungen mit überlegung zu treffen. (Ähnliche mahnungen insbesondere von Morwitz war er über jahre hinweg gewöhnt. Ein musterschüler war der junge graf nicht. Allerdings blieben Morwitz’ eselsgeduld und seine unermüdlichen bemühungen um den jungen schliesslich doch nicht erfolglos. Seine liebevolle nachsicht konnte Morwitz sogar auf George übertragen der Woldemar in AN DIE KINDER DES MEERES 9107 ein denkmal sezte.)

9302 Da das zittern noch waltet

Die verse für Bernhard drücken eine dunkle ahnung vor einem noch unergründlichen aus und sind verbunden mit der „bitte” auf die worte (des Dichters) zu hören deren seele der bewidmete doch selbst sei.

9303 Tauch hinab in den strom

2 weidicht : weidengestrüpp am flussufer

8 zwischen mir und der nacht : wörtlich zu nehmen. Der sprecher sieht hinter dem getauften nur die nächtliche dunkelheit. So wird das bild auf zwei personen ohne jedes beiwerk reduziert.

Dem gedicht liegt die vorstellung einer taufszene zugrunde in der der angesprochene - wiederum Bernhard (M) - nach dem ablegen aller reste seiner als „trug” angesehenen früheren identität und nach dem bekenntnis zum sprecher wie neugeboren aus dem fluss steigt. Sein wert wird künftig vom sprecher bezeugt oder beurteilt für den hier hand und mund als metonymie stehen. Dass Bernhard sich ganz ausschliesslich George anheimstellte ist klar bezeugt.

9304 Freu dich an dem wert der gabe

Seinem freund Adalbert Cohrs gelten die nächsten vier sprüche. Hier wird er aufgefordert mit dem einbezogensein in den Kreis wie mit einer kostbaren „gabe” - wertschätzend und zurückhaltend umzugehen · vor allem aber sich daran zu erfreuen. Seinen händen kann sie nicht entfallen weil sie nicht materieller art ist.

9305 Solches bleibt nunmehr zu tun:

Diese gabe - oder ist die liebe Bernhards gemeint? - wird hier als ein ihm widerfahrenes wunder bezeichnet das aber nicht als erfüllung sondern als ein „strahlender beginn” angesehen werden soll. Die frage muss nicht entschieden werden denn es kommt ja ohnehin ein „begleitend ding” hinzu wodurch das zuerst genannte erst „doppelt hoch und einzig schön” wird.

9306 Liebe freilich nennt kein maass

Hier werden liebe und ehrfurcht („ehre”) verglichen. Was für leztere gilt - dass sie „grade” kenne also zu unterscheiden fähig sei (M erinnert an Goethes unterscheiden einer „Ehrfurcht an sich” von der ehrfurcht „vor dem, was über und unter uns ist”) trifft auf die liebe nicht zu (die also nur absolut sein kann). Der bewidmete habe sich in seinem lieben völlig angemessen verhalten: „das grosse gross” getan. Der sprecher weist aber darauf hin dass er „tiefer” ehren könne als der angesprochene. Dies ist als versuch zu werten ihn zu einer anderen haltung gegenüber dem niederen zu erziehen - während seine tatbereitschaft anerkennung findet. Passend dazu erinnert M an Goethes ansicht dass „nur besonders Begünstigte” die ehrfurcht „aus sich allein entwickelten” während sie „den meisten Menschen anerzogen werden” müsse. Dabei sei ehrfurcht „ein höherer Sinn, auf den alles ankomme, damit - so Goethe - ‚der Mensch nach allen Seiten Mensch sei’”.

9307 Wenn es dein geist von selbst nicht finde

Dieser spruch handelt von „der Sehnsucht nach individueller Freiheit” (M) die ja auch George einmal gegenüber dem engel des VORSPIELS empfand und aussprach (6104). Der angesprochene - also wiederum Cohrs - werde diesen irrtum selbst erkennen · spätestens dann wenn George einen dritten aus dem gefolgschaftsverhältnis entlässt der zuvor von einem ersehnten „befreiungstag” sprach. Das gedicht erinnert aber auch an 8303.

In der zweiten strofe antwortet der angesprochene dass er seinen „zweifel” in kurzer zeit klar sehen und alles geben werde um seine schuld zu „sühnen”. Die abschliessende · natürlich nicht auf materielle besitztümer zielende versicherung „Nichts ist mein was dein nicht wäre” klingt wie ein eid zur erneuerung der gefolgschaft.

9308 Rätsel flimmern alt und neu

Der spruch an Bernhard v. Uxkull scheint an 9302 anzuknüpfen - auch hier wird wieder die lenkende „hand” des sprechers erwähnt - und verheisst eine grosse zukunft wenn der angesprochene die eingeschlagene entwicklung fortsezt: Das leben werde ihm zum fest und Deutschland werde bewunderung auf sich ziehen. M bezieht dies auf Uxkulls „grosse Begabung” nicht nur in bezug auf sein dichterisches werk sondern auch auf seine „Haltung”. George verhält sich hier kaum anders als heute jeder beliebige trainer eines zu hoffnungen anlass gebenden nachwuchssportlers.

9309 A. I (1897-1918)

Die folgenden sprüche sind mit den initialen der gemeinten personen versehen die bislang fehlten weil ihr inhalt auch von allgemeiner gültigkeit war. Nun aber stehen die besonderheiten der angesprochenen im vordergrund. Das fehlen der initiale für den nachnamen kann auf besondere vertrautheit hindeuten.

Den beginn machen drei sprüche für Adalbert Cohrs an die sich drei weitere für Bernhard von Uxkull bestimmte anschliessen. Dem Adalbert wird gesagt dass ein jahr lang „ein herz im andren herzen zittern” müsse damit die seele des anderen zum „klingen” kommen - „die innere Bindung aneinander” (M) hergestellt sein könne - was bislang noch nicht gelungen sei. Ob er es dennoch wagen wolle?

9310 A. II

George habe - was ja bereits 9306 bewies - Cohrs’ kühne und schöne „Tathaftigkeit” bewundert (M) die - wie hier gesagt wird - dazu neige vorhandene „ringe” - also fesseln oder grenzen - zu sprengen. Der sprecher hingegen fühle sich eher dort frei wo „ein gesetz (ihn) engt”. Der ehrfürchtige schauer vor dem schicksal fehle dem jüngeren noch. Der spruch schliesst mit der andeutung dass ein vor kurzem stattgefundenes treffen - hier „advent” genannt - die erwartungen nicht ganz erfüllte.

9311 A. III

Nachdem Cohrs bislang „des lebens götterteil genossen” habe - mit „Glück und rausch und schwärmen wunderbar” dürfe er jezt nicht murren wenn ihm die andere seite des lebens bevorsteht: die gefährliche. Mit einem so chronisch erhobenen zeigefinger wie er dem arme Cohrs gezeigt wurde (der dann aber wenigstens in den SPRÜCHEN AN DIE TOTEN besser wegkommt) liessen sich heute nicht mehr viele jünger gewinnen. Allerdings ging es George ja gar nicht um „viele”. Den zeigefinger auszuhalten · besser noch: um ihn zu bitten war ja eben das erwünschte gütesiegel. Jünger kann nicht sein wer sich nichts sagen lassen will.

Niemand weiss was in Cohrs vorgegangen wäre hätte er gesehen wieviel mehr zustimmung Uxkull in den SPRÜCHEN AN DIE LEBENDEN erfuhr. Freilich hätte sich George eine ähnlich glückliche jugendzeit gewünscht wie sie dem sohn des Ilfelder schulpfarrers bestimmt war. Man ist inzwischen doch etwas empfindlicher und nicht jeder dürfte den druck wie er hier auf Cohrs ausgeübt wird von vornherein gutheissen. Andererseits ist dieser sanfte zwang auf jugendliche vergleichbaren alters im bereich des spitzensports gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Ganz ähnlich wurden auch bei George die mittel durch den zweck geheiligt: das heranziehen einer elite. Dass deren charakterliche bildung überaus ernst genommen wurde lässt sich gerade an den SPRÜCHEN an Cohrs gut ablesen.

Das gedicht sezt voraus dass Cohrs der sich 1915 freiwillig an die front gemeldet hatte George gegenüber seinen sinneswandel zum ausdruck gebracht hatte. In der tat wusste George schon 1917 von Cohrs' erschöpften kräften und bald auch von seinem wunsch lieber zu desertieren als länger an der front zu bleiben. Spätestens bei einem zusammentreffen in München 1918 machte er dem jungen artillerieoffizier klar dass er dafür seine zustimmung nicht erhalten würde. Das dürfte dazu geführt haben dass beide freunde ihre pläne künftig für sich behielten. Nicht einmal Morwitz der damals ebenfalls in Belgien seinen dienst ableistete und sich dadurch mit Uxkull mehrmals treffen konnte war eingeweiht.

9312 B. I (1899-1918)

Der spruch nimmt bezug auf ein gedicht des achtzehnjährigen. Es ist das zweite aus Uxkulls „Sternwandel”-zyklus den George 1919 in den BfdK veröffentlichte. Georges gedichte in diesem alter hatten bei weitem nicht solche güte (allerdings hatte George damals auch keinen Morwitz im nacken).

Wer lauschte wohl auf unserer herzen schlag / Da wir im traume unter blumen lagen / Und sah uns zu - wer möchte dann noch sagen · / Wir hätten selten einen reichen tag . .

Wenn sich am mittag unter kühn geschweiften / Uralten bogen unsre blicke trafen · Wenn wir am abend durch die strassen streiften / An denen nächtens dunkle tore schlafen . .

Und wir berauschten uns am duft der blüte / Die unsre scheue hand nicht brechen mag . . / Wir hätten selten einen reichen tag / Wenn nicht die liebe unser blut durchglühte.

Das nächtliche tor - heisst es nun bei George - könne weder durch sehnsucht noch durch gewalt geöffnet werden. Der sprecher bittet um die bereitschaft wach zu bleiben bis von innen „der ruf erschallt”. Es gibt deutungen die das nächtliche tor als bild für den tod verstehen wollen. Das würde bedeuten dass die bitte des sprechers darauf abzielte der ausgerechnet hier als „Geliebter" angesprochene möge bis zum lebensende des sprechers bei ihm bleiben. So viel liebes-treue hat George freilich von keinem je verlangt und sich nicht einmal gewünscht. Ist aber gegen allen anschein nur der jünger anstatt des geliebten gemeint oder glaubte George der damals schon krank war an einen wesentlich früheren tod so mag die deutung angehen.

9313 B. II

Auch dieser spruch nimmt ein motiv Uxkulls auf · und zwar aus der dritten strofe des sechsten gedichts des zyklus HEISSE ABENDE der entstand als der schüler sechzehn jahre alt war:

‚Dein mund den ich geliebt wird nie zum grund / Versunkner tiefe reichen · wo ich harre / Verlornen lichts in unerlöster starre · / Und ewigkeiten durch auf deinen mund !’ Die anführungszeichen deuten an dass das gedicht als von einem anderen gesprochen aufzufassen ist und der geliebte mund somit Uxkulls eigenen meint.

Anerkennend stellt Georges sprecher fest dass der angesprochene die „traumeswelt” schon kenne (und damit über die wichtigste voraussetzung für einen dichter verfügt) · weist aber darauf hin dass erst „dein mund” das erträumte „ertönen” lasse. Dass Uxkulls verse sicher nicht den dichterischen mund meinten dürfte George trotzdem nicht übersehen haben.

9314 B. III

Der als dank aufzufassende lezte spruch blickt zurück auf ein vergangenes gespräch in dem es gar nicht um tiefschürfende inhalte ging das aber dennoch innerlich bewegt habe. Dass mit der „reichen kunde” zu der das „schlagende herz” dem angesprochenen verhalf nur dichterisches gemeint sei - wie M vorgibt - sei bezweifelt. George selbst sah offenbar keinen anlass solche missverständnisse bewusst herbeizuführen · der erste satz schliesst sie ja geradezu aus. Das gespräch scheint sich eben nur um sehr persönliches gedreht zu haben. Der spruch soll daher eine besondere wertschätzung ausdrücken - was auch absicht der beiden vorangegangenen sprüche war indem sie belegen wie ernst George die verse des jungen Uxkull bereits nahm.

9315 W. I (1898-1939)

Ein hartes strafgericht aufgrund unzureichender fortschritte bricht in den nächsten drei sprüchen über Woldemar von Uxkull herein. Künftig wird er dereinst vor der verschlossenen tür (zu George) stehen und sich die hände blutig schlagen ohne sie doch öffnen zu können. Dabei hätte er sich so einfach über die schwelle tragen lassen können - durch einen arm dem er hätte vertrauen können. Zweimal muss er sich deshalb „kind” nennen lassen.

9316 W. II

Der gerade zuvor genannte „leichte weg” stehe jedem nur einmal offen. Dies weicht von der zu 9301 erwähnten pietistischen darstellung des schmalen und des breiten wegs ein wenig ab wo der breite (dem der leichte weg entspricht) immer ins verderben führt und nie begangen werden sollte. Nachdem Woldemar dieses eine mal verpasste hat er keine andere wahl mehr. Dass er sich nun die mühen des schweren wegs auferlegt sei aber nicht zu erwarten. Er werde sich vielmehr irgendwelchen trost zusammenspinnen was ihn vor künftiger „qual” nicht bewahren könne.

9317 W. III

Am schicksalsrand - einer gefährlichen stelle von der man leicht herunterfallen kann - steht Woldemar und strebt nach dem glück - wobei er sich fragt ob es für ihn überhaupt noch erreichbar sei. Wenn er zu denen gehöre die dieses höchste zu erlangen glauben ohne sich mühe geben zu müssen liege er falsch: es gehe hier nicht wie beim erben grosser güter.

Der vorausgeahnte sturz vom schicksalsrand trat 1933 doch noch ein · und eigentlich wurde George mit in den abgrund gerissen. Zu dessen fünfundsechzigsten geburtstag hielt Uxkull in Tübingen eine ansprache vor studenten in denen er sich - um George zu würdigen - bemühte dessen bedeutung für den nationalsozialistischen umschwung hervorzuheben. Eine ähnliche anbiederung an die neuen machthaber hatte es von keinem anderen aus dem Kreis gegeben und solches aus dem mund eines mannes zu hören der seine ganze erziehung einem juden verdankte und als student mit einem juden - Kantorowicz - zusammengelebt hatte führte insbesondere bei den jüdischen kreisangehörigen zu entsetzen. George hatte alles unternommen um peinlichen offiziellen ehrungen und dem versuch der vereinnahmung zu entgehen. Nun hatte Uxkull alles zunichte gemacht · zu der damals entscheidenden frage über das verhältnis Georges zum nationalsozialismus die unwahrheit gesagt und George in eine ausweglose lage gebracht. Er sah den fehler seiner unbedachten rede rasch ein. Gleichwol ist ihm der dank aller die sich bemühen eine geistige nähe Georges und seines Kreises zum nationalsozialismus glaubhaft zu machen bis heute gewiss. Das von den jüdischen freunden erwartete machtwort des Meisters blieb nämlich aus. Wenige monate vor seinem tod und auf betreuung angewiesen scheute er sich die andere fraktion zu verärgern und schwieg.

9318 P. (1896-1944)

Percy Gothein hatte seinerzeit bekannte eltern. Seine mutter war kunsthistorikerin und die autorin eines standardwerks über die „Geschichte der Gartenkunst” · der vater wirkte als nationalökonom an der Heidelberger universität. Beide eltern waren mit Friedrich Gundolf befreundet der den vierzehnjährigen sohn mit George bekanntmachte. Er war damals schon von so auffallender erscheinung dass George der ihn zufällig gesehen hatte darum bat. Er hat dann zweimal George in Bingen besucht · mit seiner weiteren charakterlichen und fysiognomischen entwicklung aber bei George eher enttäuschung ausgelöst. Kaum hatte Percy das abitur bestanden brach der krieg aus. Er meldete sich freiwillig und erlitt in Galizien eine schwere verwundung. Nach der genesung studierte er filosofie und 1919 romanistik in München. Dort fand er wieder zugang zu George und wurde beim Heidelberger pfingsttreffen in den kreis eingeführt. Aber während so viele mitglieder seiner familie eine universitätskarriere vorzuweisen hatten schlugen Gotheins versuche sich zu habilitieren fehl. Offensichtlich arbeitete er nicht so hart an seinen defiziten wie es George erwartete.

Dass Gothein mit seiner homosexualität nicht so beherrscht und zurückhaltend umging wie es angesichts der damaligen rechtslage angebracht gewesen wäre und von George gefordert wurde machte die sache nicht besser. Der spruch drückt in schonungslosen worten die enttäuschung aus die 1923 zum bruch führte. Gothein scheint dann mit dem motorrad viel auf reisen und in Italien gewesen zu sein und hielt sich 1944 im umfeld des Amsterdamer Castrum Peregrini auf wo er hofiert wurde und ihm die anforderungen erspart blieben die unter George verlangt wurden. Noch vor dem jahresende wurde er dort von der Gestapo aufgegriffen und starb kurz danach in Neuengamme. Seine persönlichkeit wurde von vielen die ihn kannten auffallend kontrovers geschildert.

9319 G. R. H.

Gustav Richard Heyer sei ein arzt gewesen „der sich mit Psychoanalyse beschäftigte” (M) als student aber zusammen mit seinem jüngeren bruder Wolfgang (an den sich 944 richtet) zu einem Heidelberger freundeskreis gehörte der sich vor dem krieg bei Edgar Salin oder bei Gundolf traf und dem auch Norbert von Hellingrath angehörte. Im frühsommer 1914 führten sie zu Gundolfs geburtstag zusammen Shakespeares „Wie es euch gefällt” auf. Er heiratete schon 1917 (vergleiche H, 2401). Die vier verse scheinen zu besagen dass er noch in seinem alten leben verwurzelt sei aber die neue „haltung und gebärde” bereits angenommen habe. Reizvoll ist das gegensatzpaar von „alter scholle” und „morgenerde” wo sich der sprecher zu befinden scheint.

9320 H. M. (1884-1974)

Hanns Meinke war ein dichter und bildender künstler der inzwischen weitgehend in vergessenheit geriet. Er scheint schon zu lebzeiten kein lautsprecher gewesen zu sein und sein zurückhaltendes wesen lässt sich auch in Georges zeilen erkennen. M erwähnt dass er über jahre hinweg George gedichte zuschickte. Trotzdem sei es zu keiner begegnung gekommen.

9321 L. I (1889-1956)

Ludwig Thormaehlen legte 1908 in Magdeburg sein abitur ab und promovierte 1913 in kunstgeschichte. Seine anschliessende arbeit am Berliner Nationalmuseum wurde durch fronteinsätze in Italien und Serbien unterbrochen. Schon als neunzehnjähriger schloss er sich George an mit dem er sich bald duzte. Als bildhauer benötigte er in Berlin ein atelier das er auch George zur verfügung stellte: erst das mit blauem stoff ausgekleidete „Pompeianum” und seit 1927 das „Achilleion” in Charlottenburg das nach Georges tod von Victor Frank weitergeführt wurde.

9322 L. II

Beide sprüche lassen auf eine gewisse unzufriedenheit schliessen. Auf die ermunterung sich mehr zu äussern - dass Thormaehlen sie ernst nahm beweist ein blick in seine auskunftsfreudigen „Erinnerungen an Stefan George” aus dem jahr 1962 - folgt nun die mahnung nicht zu sehr abzuwarten und sich nicht immer selbst zu vertrösten · vielmehr den richtigen augenblick zu erkennen und zu ergreifen.

Als besitzer des Pompeianums und Achilleions war er in den zwanziger und frühen dreissiger jahren vielleicht nicht die brillanteste aber sicher eine der nützlichsten „staatsstützen” und so oft wie kein anderer mit George zusammen wenn dieser sich in Berlin aufhielt. Es ist daher folgerichtig dass er allerlei zu berichten weiss - auch über die anderen gäste deren erscheinung er gekonnt vor augen führt: mit einem heute nicht mehr leicht zu findenden blick für einzelheiten wie er ihm als bildendem künstler zu eigen war. Es mag sein dass sich dabei manchmal eine spur von eifersucht bemerkbar macht. Weil er sich an seine anfängliche zustimmung zum nationalsozialismus nicht mehr allzu genau erinnert werden seine „Erinnerungen” von der germanistischen „Forschung” gern etwas abschätzig behandelt. Sicher hätte es jeder der forscher ganz anders gemacht wäre er je in seine lage gekommen.

Den Berliner gymnasiasten Willi Dette der ihm für ein kriegerdenkmal modell stand führte Thormaehlen an den Kreis heran. Der stolz darüber spricht heute noch aus seinem buch. Dass Kommerell persönlich die mentorschaft für den sportlichen jungen übernahm zeigt welche hoffnungen in ihn gesezt wurden. Nach dem abitur liess er sich bei der Reichswehr zum piloten ausbilden und war im krieg geschwaderkommodore.

Unter Thormaehlens anleitung wurde das plastische gestalten zu einer geliebten beschäftigung unter den jüngeren im Kreis. Nach klassischem vorbild modellierte man vor allem büsten und köpfe von denen sich viele erhalten haben. Sie wurden - obwol oder weil damit gar nicht der anspruch verbunden war nie gegangene künstlerische wege zu betreten und weil nicht einmal Thormaehlen mehr als eine autodidaktische ausbildung vorzuweisen hatte - zum bevorzugten ziel der spottsucht späterer germanisten-generationen. Kaum einer unter ihnen der nicht süffisant die anspruchsvolle nase rümpfte über so viel eklektizistischen dilettantismus · der nicht angewidert den kennerblick wandte von der unkunst aus der „Gipstüte”. Es ist als würde man den klavierschülern vorwerfen am tag der offenen tür mit etüden von Chopin schon einmal gehörtes geboten zu haben.

Den jungen im Kreis aber wurde es ein teil des schönen lebens im zeichen von „Hellas” der ihnen freude machte und sogar das wohlwollen des inzwischen milder gestimmten Meisters fand. Nicht jedem ist heute noch bewusst dass in der wirtschaftlich schwierigen zeit um 1930 die freizeitgestaltung jugendlicher noch nicht in der hand wohlig geheizter kommunaler jugendhäuser lag · noch nicht in der obhut geschulter betreuer und bezahlter bespaasser erfolgte und teure clubs noch unvorstellbar waren in denen sich an jedem wochenende zehntausende dank üppiger zuwendungen der familie betäuben lassen. Wenn man sich damals noch selbst etwas einfallen liess und ohne dabei dem gebot beständiger künstlerischer innovation zu genügen darf die „kritische” stimme auch einmal die lautstärke dämpfen · darf das gestrenge auge den blick besser auf die eigene jugend lenken und den hohen maassstab dort anzulegen versuchen.

9323 F. W. (1876-1930)

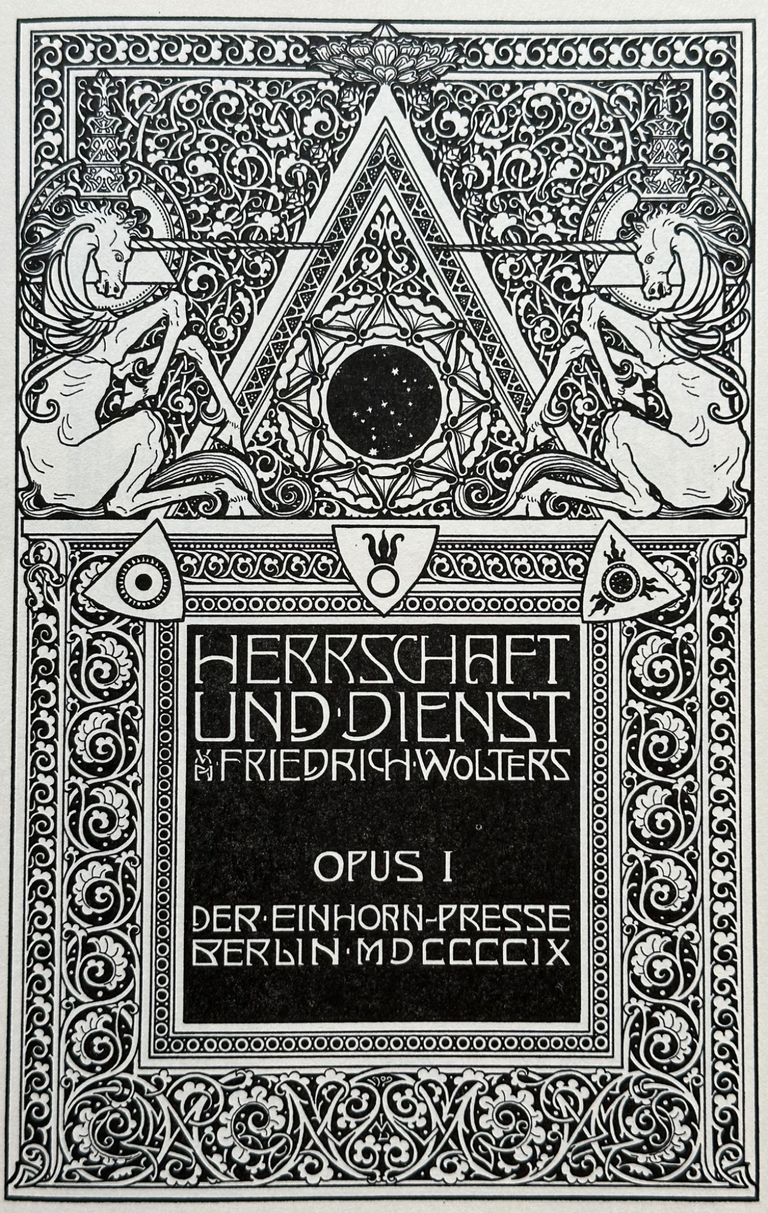

Im jahr 1909 erschien in Georges Blättern für die Kunst eine gekürzte fassung der schrift HERRSCHAFT UND DIENST die anschliessend in dieser von Melchior Lechter ausgestatteten prachtausgabe herauskam. Ihr verfasser · der historiker Friedrich Wolters · hatte zuvor gerade die dissertation eines sohns Kaiser Wilhelms II. geschrieben. Nun bemühte er sich darum George näherzukommen · liess den Dichter zeitweise bei sich in Berlin wohnen und auch HERRSCHAFT UND DIENST - im Georgeschen sinn geschrieben - sollte ihn dem ziel näherbringen.

Freiwilliges „dienen" ist bei George niemals mit negativen wertungen verbunden sondern bildet das zentrale element des „schönen lebens" weil es den dienenden gerade nicht erniedrigt sondern erhöht und seinen stolz bestätigt. Seine bereitschaft zu dienen ist der ausweis zu den besten zu gehören und steht eher am ende eines reifeprozesses - ähnlich der entsagung bei Goethe die aber ungleich nüchterner ja geradezu spröde wirkt angesichts der glut des Georgeschen dienens. Kennzeichen des modernen menschen hingegen ist es diese bereitschaft gerade nicht aufzubringen und sein heil vielmehr im anspruch auf das zu finden worin er sein wohlergehen seine freiheit und selbstverwirklichung zu erkennen glaubt. Anders als Wolters wol meinte waren herrschaft und dienst bei George deshalb nicht bestandteile eines gesellschaftskonzepts: George war viel zu nüchtern um noch an verallgemeinerungsfähige entwürfe glauben zu können die seinen vorstellungen genügt hätten · aber auch viel zu aussenstehend um an deren entwicklung überhaupt interesse zu haben.

Gilt der dienst einem „herrn" muss dieser freilich den höchsten ethischen ansprüchen genügen (worauf 4307/08 und 6212 eindringlich bestehen). Denn einem mediokren oder gar fragwürdigen herrn zu dienen macht mindert den stolz. Georges denken ist mehr als ein blosser aufguss abstrakter voraufklärerischer schemata · und schon gar nicht präfaschistisch. Vielmehr ist gerade in Georges konzept des „diensts" das attentat vom zwanzigsten juli schon begründet.

Auch in der vorstellung vom bestimmenden einfluss genialer Einzelner auf die geschichte folgte Wolters Georgeschen vorgaben. 1920 wurde er professor für mittlere und neue geschichte in Marburg (wo für George ein zimmer seines hauses reserviert war) · seit 1923 lehrte er in Kiel (weshalb George seitdem regelmässig in den ungeliebten norden reiste). Bei vielen studenten war der charismatische mann beliebt und etliche begeisterte er für Stefan George. Mit den von ihm zu George gebrachten neuen mitgliedern (George akzeptierte längst nicht alle) wie Max Kommerell und den brüdern Anton nahm der Kreis - der sich auf vorschlag von Wolters und vielleicht nach platonischem vorbild auch »Staat« nannte - in den zwanziger jahren einen neuen aufschwung. Wolters war also in den augen Georges wenn schon kein liebling so doch nützlich und fast unersetzbar · im Kreis aber wegen seiner nationalkonservativen denkweise und mehr noch wegen des pathetischen schwulsts seiner sprache nicht bei allen beliebt - erst recht nicht bei denen die wie Robert Böhringer oder Ernst Morwitz zur Weimarer Republik standen.

Seine frau lernte er kennen als sie 1910 in Berlin geschichte studierte. In den kriegsjahren arbeitete Erika Wolters in leitender funktion in einer Berliner firma bis sie sich in den Marburger und Kieler jahren ganz dem George-Kreis widmen konnte. Zu beginn der zwanziger jahre pflegte sie George als ihm seine krankheit zu schaffen machte. Ihr überraschender tod 1925 machte auch dem projekt eines weiblichen George-kreises vorerst ein ende. Zwei jahre danach heiratete Wolters die neunzehnjährige Gemma deren vater Paul Thiersch die von ihm gegründete kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle leitete. Gemma war als goldschmiedin und emailleurin tätig - vor allem nach Friedrich Wolters' tod 1930. Ihr bruder Stefan Thiersch entwarf das Überlinger „Haus am See" für sie und ihren neuen lebensgefährten Rudolf Fahrner in dem nach kriegsende auch Alexander von Stauffenberg lebte. Ein weiterer bruder - der bildhauer Urban Thiersch - spielte wie auch sie selbst eine rolle im Delfinverlag und war als lezter adjutant Claus von Stauffenbergs am zwanzigsten juli beteiligt. Mit Georges dichtung war sie schon durch ihren vater vertraut gemacht worden. George schäzte Gemma Wolters-Thiersch in besonders hohem maasse.

2 Gefeite : (hier: gegen alles was einen menschen eigentlich zum beben bringen müsste) Geschüzte

Die vier zeilen möchten vor allem dem angesprochenen gefallen indem sie seine kämpferische art und unerschütterliche sieghaftigkeit in so übertriebener weise hervorheben dass man sich fragt ob hier nicht ein schuss ironie mitschwingt. Der ton Georges ist diese propaganda-sprache eigentlich nicht und hinsichtlich des weltkriegs und der deutschen aussichten auf einen sieg lagen er und Wolters weit auseinander. Wenn die datierung „aus der Zeit kurz vor und nach Kriegsende" in den anmerkungen der SW IX, 162 stimmt wäre der erste vers als anspielung auf den zusammenbruch der mittelmächte zu verstehen - und der dritte als eine tröstende relativierung der niederlage im „aussen-krieg": vor Gott zählt das noch nicht entschiedene innenpolitische geschehen gleich viel. Was sonst sollte man in diesen düsteren tagen auch schreiben?

9324 J. (1900-1931)

Johann Anton war der sohn eines professors für psychiatrie und hatte in Halle an der Saale sein abitur bestanden. Gleich danach kam der siebzehnjährige an die front im westen und sah seinen zwillingsbruder neben sich sterben. Er studierte jura und nationalökonomie und dann in Marburg bei Wolters geschichte. Ihm folgte er nach Kiel und promovierte dort mit einer arbeit über Napoleon. Anschliessend sezte er von 1924 bis 1927 sein jurastudium fort und arbeitete nach der referendarprüfung im Auswärtigen Amt in Berlin. Seine erste wissenschaftliche schrift widmete sich einer kritischen darstellung der Weimarer Reichsverfassung. Ende der zwanziger jahre führte er noch Helmut Strebel - den jungen neffen Kommerells - an den Kreis heran. Als er den abfall Kommerells nicht verhindern konnte bewahrte er George die treue · kam aber über die trennung von seinem freund nicht hinweg. Eine auswahl seiner gedichte wurde nach seinem tod auf wunsch Georges von Victor Frank zusammengestellt der auch das grab in Freiburg gestaltete. Mit ihr endeten 1935 die veröffentlichungen im verlag der BfdK.

Morwitz lag mit Max Kommerell nicht auf einer linie und findet für dessen freund Johann Anton nur wenige spröde worte die seinem stellenwert im Kreis nicht gerecht werden. Georges spruch erinnert an den zustand in dem Anton aus dem krieg kam: zwar ohne körperliche verwundung aber nach seinen besonders belastenden erlebnissen mit einem beinahe zerbrochenen „geist". Und er deutet eine gesundung an die Anton widerfuhr nachdem er sich (wie Kommerell 1921) dem Kreis anschloss. Ungewöhnlicher ist aber die anerkennung die er Anton dafür ausspricht dass er dem Dichter seitdem ein spender von kraft geworden sei. Das ist gewiss keine übertreibung: zusammen mit Kommerell war Anton bis zum ende der zwanziger jahre für Georges schriftverkehr und die organisation von haushalt reisen und unterkünften Georges zuständig - aufgaben die dann bis zulezt Victor Frank übernahm. Die erklärung klingt nur allzu schnöde weil sie den stolz und die hoffnung ausser acht lässt die Anton seinem Meister schenkte.

9325 E. (1897-1971)

Die farbige ansichtskarte (mit poststempel vom vierten dezember 1948) schickte Robert Boehringer an seinen bruder Erich der in Göttingen einen lehrstuhl für klassische archäologie innehatte. Boehringer pflegte jeden vierten dezember in Minusio zu verbringen.

Erich Boehringer war in Basel aufgewachsen · seit oktober 1914 bis zum ende des krieges an der front und holte dann sein abitur nach. Das studium in griechisch alter geschichte und archäologie beendete er mit der dissertation und arbeitete dann als archäologe vornehmlich in Italien und bei den grabungen in Pergamon. 1932 wurde er in Greifswald habilitiert. Als die Philosophische Fakultät 1945 nach Göttingen verlegt wurde baute er dort das Studentenwerk auf. 1954 wurde er zum präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt.

Während der kriegsjahre kam es zu ersten gesprächen mit George dem er schon als kind begegnet war. 1919 wurde er beim Heidelberger pfingsttreffen zusammen mit Percy Gothein und Woldemar von Uxkull in den Kreis eingeführt · bereitete aber immer nur freude. Das gedicht spricht ihn mit den worten „edler spross” an - was wohl mit seiner körperlichen erscheinung zu tun haben dürfte - und erinnert an das frühe kennenlernen. Es dürfte unmittelbar nach dem krieg entstanden sein denn es drückt die nur ungewisse hoffnung aus dass ein warmer wind ihn mit erfolg (zu seiner archäologischen arbeit) in den süden locken möge.

9326 R. . .

Den „höchsten inneren Rang” (M) hat wem „der Gott” erlaubt das „durch Geburt und Wissen” erreichbare zu überspringen (M der hierzu auf 8314 verweist). Wer sich dessen bewusst ist und dennoch zufrieden dienend den ihm vom gesetz zugewiesenen platz einnimmt hat einen nicht viel „mindren” (geringeren) rang. M erinnert sich lediglich dass George mit den überschriften dieses und des folgenden gedichts ortsnamen gemeint habe kann aber die hintergründe des vorliegenden gedichts nicht aufklären. Ute Oelmann verweist auf eine handschrift Kommerells mit der angabe „Rostock” (SW IX, 163).

9327 S. . ..

Hier kann M für mehr aufklärung sorgen. Gemeint ist Schaffhausen „wo der Dichter einige Sommermonate zusammen mit Friedrich Gundolf verbrachte, der in der dortigen Bibliothek über Johannes von Müller arbeitete”. Gundolf habe George mit der frage aufgezogen ob es nicht gescheiteres gäbe als einen ganzen sommer lang sich mit badegästen im örtlichen Rheinbad zu unterhalten. Georges antwort sezt die kenntnis einer antiken anekdote voraus. Von Homer wird nämlich berichtet dass fischerknaben auf der insel Ios ihn gefragt hätten was fischer fangen und fortwerfen und was sie nicht fangen aber dennoch mit sich nehmen. Da ihm keine antwort einfiel habe sich - so die legende - Homer darüber zu tode gegrübelt. George gab Gundolf also zu verstehen dass ihn der sich nicht zu gut dafür ist sich auch den niederungen des blossen leibes und seiner kleinen bewohner zuzuwenden „das los des sehers” hoffentlich nicht treffen könne.

9328 A. VERWEY I (1865-1937)

George besuchte den holländischen dichter zum ersten mal 1895 in seinem wohnort Noorwijk aan Zee und in den folgejahren regelmässig · auch war Albert Verwey in Bingen zu gast. Als Verwey am tod Kronbergers nicht so viel anteil nahm wie von George erwartet hatte die freundschaft ihren höhepunkt überschritten. Im krieg nahm die entfremdung ihren weiteren verlauf als Goerge dem holländer eine deutschenfeindliche haltung vorwarf. Im ersten spruch geht es genau darum: ein dichter sollte sich zum krieg zurückhaltend äussern weil das wahre und falsche für den aussenstehenden kaum sicher zu erkennen sind. Hält er sich nicht daran kann er dafür später durch schweigen lange büssen müssen (weil er sich durch seine fehleinschätzung selbst disqualififizierte).

9329 A. VERWEY II

So wie er früher - wie er es selbst einst sagte - „die besten genossen” gefunden habe verwende Verwey nun - jahre danach - seine zeit dazu durch viele zeitungsartikel sie wieder zu verlieren.

9330 A. VERWEY III

Im ersten vers lässt George Verwey sein unverständnis angesichts der Maximin-verehrung ausdrücken und von einem „schnitt” sprechen. Der spruch ist der früheste in dieser fünfergruppe und entstand wol schon 1910. Verwey hatte zuvor den SIEBENTEN RING zurückhaltend rezensiert. Die grosse aufgabe sei für einen dichter - so die antwort - daran zu glauben „dass nochmals wachstum bricht aus toten-welten”. „Das andre” - also die apotheose Maximins - zu glauben müsse einem dichter hingegen leicht fallen.

9331 A. VERWEY IV

Das gedicht endet mit einem versöhnlicheren ton: Verweys „hassen” werde nur „kurz” (mit kunstvoller schwebender betonung) sein wie es bei einem streit zwischen brüdern üblich ist. Denn gerade er mit seinen „hohen dingen” sei auf Deutschland angewiesen · das „Sinnbild” (M) der „Ewigen Reiche” (nicht: der „Reiche” der „Ewigen” denn George nimmt hier eine wendung Verweys - „uit de eeuwige rijken” aus dessen gedicht „Van volkstrots” von 1913 auf - vergleiche SW IX, 164f.) - also „der unzerstörbaren Herrschaft des Geistes” die „nur in Deutschland noch lebendig” (M) sei.

Heute dürfte Georges nationalstolz der erst in den kriegsjahren richtig in fahrt kam sich eingestehen dass keine herrschaft „unzerstörbar” ist - eine erkenntnis die George doch eigentlich vertraut war wenn es sich nicht um geistige herrschaft handelte. Ohnehin werden die meisten die diesbezügliche angleichung Deutschlands an den rest der welt - George hätte gesagt: an Amerika - gänzlich begrüssenswert finden.

9332 A. VERWEY V

Das gedicht entstand nach M 1915 (eine wol irrtümliche datierung und verwechslung mit 9331) · laut Oelmann aber sehr spät - wahrscheinlich nicht vor 1925 und womöglich erst 1928 (SW IX, 165). Es erinnert Verwey daran dass er sich einsam und „am end” gefühlt habe bevor mit George und seinen freunden - Verwey pflegte auch kontakte zu Wolfskehl Lechter und Gundolf - „frischer blutstrom” von ihm allerdings „im wesen” fremden „geistern” (eine leicht schräge aber angesichts Georges nähe zum leib verständliche kombination) in sein „enges heim” Holland eingebrochen sei (George spricht wirklich von „einbruch”). Dadurch sei er am leben geblieben. Nun verhehle Verwey in prunkvollen versen „seinen Schmerz darüber, dass der deutsche Dichter sich nicht in der gleichen Lage wie der holländische befindet” der sich „als der Letzte seines Volks empfindet” (M). Das sind nicht Georges feinfühligsten verse. Trotzdem nannte ihn Verwey noch in den dreissiger jahren einen freund und auch George soll die entfremdung bedauert und noch in Minusio mit achtung von Verwey gesprochen haben (ausführlich dazu: H, 3123ff.).

9333 M. (1902-1944)

Max Kommerell war im Kreis schon früh umstritten. Morwitz gehörte nicht in sein lager. Kommerell und sein freund Johann Anton lösten ihn und Boehringer als dem Dichter nächste in den zwanziger jahren ab. Manche liessen sich über seine angeblich unvorteilhafte äussere erscheinung aus die von fotografien freilich nicht bestätigt wird. Seine gesichtszüge waren lange sehr jugendlich und das gedicht bezeichnet sie sogar als „kindlich”. Gross war er nicht und George nannte ihn häufig „das Kleinste” aber auch „Puck” oder „Maxim”. Wichtiger war sicher auch George seine rasche und geradezu unbegrenzte aufnahmefähigkeit. Er wurde in Münsingen geboren studierte germanistik geschichte filosofie und kunstgeschichte in Tübingen Heidelberg und Marburg - wo die freundschaft mit Johann Anton begann - und promovierte 1924 über Jean Paul. Bekannt wurde er vier jahre danach durch sein bei Bondi erschienenes und Johann Anton gewidmetes buch „Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik” das sich um die für George wesentlichsten klassiker - darunter Goethe Jean Paul und Hölderlin - drehte. Nach Gundolfs frühem tod wurde Kommerell als professor in Marburg der führende - wenn auch umstrittene - deutsche germanist der späten dreissiger jahre · starb aber bereits 1944.

Kommerell gehörte zu jenen die über Wolters zu George kamen. Die erste begegnung datiert auf das jahr 1921 als er in Heidelberg zu Georges dreiundfünfzigstem geburtstag eingeladen war und dann gleich zwei wochen blieb. Es war die zeit als Gundolf sich von George zu lösen versuchte. Seitdem waren er und Johann Anton bei den reisen Georges an seiner seite. Beide organisierten unterkünfte und haushalt und kümmerten sich um Georges briefwechsel. Gleichzeitig schrieb Kommerell gedichte veröffentlichte wesentliche germanistische publikationen und übersezte gedichte Michelangelos die er als sie 1931 - nun schon bei Klostermann - veröffentlicht wurden wiederum dem - nun aber in Freiburg begrabenen - freund widmete. Da hatte er sich bereits in Frankfurt habilitieren können und sich zugleich von George - nicht von dessen denken - gelöst.

Der spruch geht auf Kommerells entwicklung an der seite Georges ein dem er - anfangs nur ein von „eines zaubers schwüle”umgebener „versunkner träumer” ein „begleiter” wurde der nun „gelöst und heiter” neben ihm schreitet. Es gehört zur ironie der geschichte dass Kommerell als er auf abstand ging erkennen liess dass er bei George gerade keine geistige „freie kühle” mehr empfand. Kommerell war vielleicht noch ehrgeiziger als Gundolf. Ihm wurde bisweilen unterstellt in der zeit des lernens bei George nie mehr als eine vorbereitung auf die eigene akademische karriere gesehen zu haben und George verlassen zu haben sobald mit der habilitation das ziel erreicht war. Dagegen spricht freilich die treue die Johann Anton ihm hielt der bis zulezt verzweifelt versuchte die bindung des freundes an George wiederherzustellen. Auch Kommerells neffe Helmut Strebel - George nannte ihn der selbst Kommerells körpergrösse nicht erreichte „das Allerkleinste" - der sein leben lang wie ein löwe für Kommerells renommee kämpfte war der ansicht sein onkel habe nie mit George gebrochen · nicht einmal mit seiner Frankfurter antrittsvorlesung über Hofmannsthal (vergleiche Hofmann 2010, 51 und 51, Anm. 52).

9334 DER TÄNZER

Laut M hat sich dieser tanz der kinder auf einem platz in Heidelberg und unter anleitung von Harry Zimmermann abgespielt den George hier als inbegriff einer träumenden und lachenden jugend feiert. Ute Oelmann ergänzt dass dieser name auf einen schulfreund Percy Gotheins deute. Er sei hellblond gewesen (was die bezeichnung „leuchtstern” zusätzlich begründet). Gothein habe vergeblich versucht Harry Zimmermann für den Kreis zu begeistern. Ein briefwechsel zwischen den beiden ist zumindest für 1920 bezeugt (SW IX, 166).

9335 B. v. ST. I (1905 - 44)

II, 2 Im blutgedüngten marschland : gemeint ist die ebene um Ypern in Flandern wo im weltkrieg fürchterliche schlachten stattgefunden hatten.

Nur wenige knappe worte auf Berthold von Stauffenberg zu verwenden hinterlässt kein gutes gefühl. Jeder sollte zumindest den entsprechenden artikel von Graf Vitzthum im Handbuch studieren (H, 2947-60). Er kam im krisenjahr 1923 als abiturient auf vorschlag Albrechts von Blumenthal - eigentlich von dessen freundin Maria Fehling deren name allein deshalb unsterblichkeit verdient - zu George der ihn Adjib (der wunderbare) nannte. Das studium der rechts- und staatswissenschaften schloss er im alter von zweiundzwanzig jahren in Tübingen mit dem staatsexamen ab und fügte 1928 die dissertation - über russische handelsvertretungen - hinzu. Seit der schulzeit am Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasium war er mit Victor Frank eng befreundet · im Kreis kam zunächst vor allem Johann Anton hinzu. Seinen brüdern galt er zeitlebens als autorität - was auch beinhaltet dass das attentat ohne seine zustimmung und unterstützung nicht denkbar gewesen wäre. George soll ihn - was im grunde einmalig war - als gleichrangig angesehen haben. Dafür sprechen auch die beiden gedichte die George ihm widmete.

Der gemeinsame spaziergang durch München mit seinen antikischen statuen - daher „götterstadt” - könnte im august 1924 stattgefunden haben. Damals gab es dort eine mehrtägige zusammenkunft mit Johann Anton bei dem George wohnte und Kommerell sowie den aus Tübingen angereisten Stauffenberg-zwillingen und ihrem mentor Albrecht v. Blumenthal. Als George schliesslich zurückreiste traf er sich am Stuttgarter bahnhof noch einmal mit den brüdern. Es war der denkwürdige tag als er zum ersten mal Frank Mehnert sah der damals fünfzehn jahre alt war. Die andere möglichkeit der datierung des gedichts bezieht sich auf das jahr darauf als Stauffenberg in München studierte: im sommersemester 1925. George war im mai dort · wohnte wieder bei Johann Anton und Stauffenberg sorgte dafür dass bei dieser gelegenheit Frank Mehnert endgültig eingeführt wurde.

Es lässt sich erahnen worüber gesprochen wurde: über den im alter von dreizehn jahren schon 1914 gestorbenen erstgeborenen sohn Luitpold des bayrischen kronprinzen Rupprecht und darüber dass nichts wertvoller ist als „hoheit” und „anmut” · dass die neureichen bürger des alten adels bedürfen und dass sowol „schlachtenvorteil” als auch soziale gleichheit und allgemeiner wohlstand („breitstes glück” erinnert an Nietzsche) demgegenüber nachrangig sind. Krieg und der sturz der fürsten sowie die versuche den adel abzuschaffen lagen noch nicht lange zurück · sozialdemokraten und kommunisten schien die zukunft zu gehören.

9336 B. v. ST. II

I, 3 In deiner vollen blühe : es ist bezeichnend für George dass er das abgegriffene „blüte" vermeidet.

Auch die sechs knappen zeilen dieses spruchs beziehen sich auf einen gang durch München. Es mag sein dass mit der rede von den „schicksal-strassen” an Kronberger erinnert wird. Dies dient dann aber dazu Stauffenberg als eine wiederholung dieses ereignisses auf eine noch höhere ebene zu heben. Seine erscheinung steht diesmal ganz im mittelpunkt. Dass in der bevölkerung - als sie ihn erblickte - das gerücht aufkam der jung verstorbene prinz Luitpold sei auferstanden ist zumindest durch eine aussage Georges belegt. Es heisst ja dass in allen anekdoten ein funken wahrheit hindurchschimmert. Der begriff „herrenrecht” beziehe sich - so Ms schöne erklärung - „auf die Selbstverständlichkeit und Sicherheit echter Jugend”. Allerdings beschäftigte schon den jungen Stauffenberg die frage nach der rechtsstellung von adel und fürsten in der künftigen gesellschaft: als die Novemberrevolution begann die ihm die eine heimat - das Alte Schloss in Stuttgart - nahm und die andere - Schloss Lautlingen - beliess war er vierzehn jahre alt.

9337 DER HIMMEL

Der spruch über den „Mysten” - der abgewandelte begriff meint ursprünglich einen mystagogen der novizen einführen in geheimkulte gibt - richtet sich „gegen die verschiedenen theosophischen Schulen” (M) die in der entstehungszeit des gedichts (spätestens 1914) wie auch in den zwanziger jahren immer noch en vogue waren (dass auch Melchior Lechter dafür empfänglich war trug zur entfremdung von George bei). M denkt an Helena Blavatsky · Ute Oelmann an Rudolf Steiner (SW IX, 167). Ein anonymer sprecher versucht für ihn zu werben bis der Dichter ihn zurechtweist: der hat sich längst schon selbst ein bild gemacht und den leibfeindlichen esoterischen schwindler durchschaut.

9338 DER SCHLÜSSEL

Hier spricht ein anonymer schüler dem Dichter anerkennung für seine guten erklärungen aus. Er wolle aber auch „selber sehn und prüfen”. Die antwort klingt zurückhaltend und bezeichnet diesen ansatz eigentlich als irrweg. Sieben jahre könne er lesen und sich „in allen schulen”umhören: er werde zulezt doch nicht klüger zurückkehren wenn er nicht von beginn an über den „schlüssel” verfüge. M weist auf 9342 wo der hinweis zu dem schlüssel gegeben werde. Das gedicht ersezt also den zweifel in aufklärerischer tradition durch hinwendung zu einem geliebten lehrer.

9339 LEIB UND SEELE

Der anonyme schüler spricht von einem „Weisen” - Pythagoras? (SW IX, 167) - der die schönheit der seele für erstrebenswerter hielt als jene des leibes. Der Dichter reagiert wiederum ablehnend und beharrt darauf dass leib und seele zwei stets voneinander abhängige seiten desselben wesens seien. Er erinnert wie der schüler einmal äusserliche eränderungen eines früheren freundes schilderte. Dabei sei nicht zu unterscheiden gewesen ob er leib oder seele dargestellt hatte. Die seele sei nicht mehr als eine erfindung des „Göttlichen” - also Platons - um in einer gesellschaftlichen krise zu helfen.

In dem gedicht ist bewusst offengelassen ob leib oder seele vorrang besitzen. Die aussagen darüber sind so offensichtlich widersprüchlich dass dies nur absicht sein kann.

9340 DER WEISHEITSLEHRER

3 türen : „die Türen zum Hörsaal” (M)

Der weisheitslehrer gibt an dass die ganze welt hinter ihm stehe. Der sprecher - wiederum der Dichter - entlarvt die naivität dieser aussage und zeigt dass seine anstrengungen damit verpufft seien. Eine verlässliche anhängerschaft kann immer nur eine minderheit sein. Scheinen alle hinter einem führer zu stehen so verfügt er über eine solche anhängerschaft also gerade nicht und hat „für nichts gewirkt als für ein blosses wort”. (Freilich zielt nicht jeder lehrer darauf ab sich eine ergebene jüngerschar zu schaffen. Mancher wäre schon froh mit dem „blossen wort” immerhin ein gewisses verstehen erzielt zu haben. Das wäre gewiss mehr als „nichts”. Hier allerdings geht es eher um weltanschauliche lehren. Deren lehrer können zugleich führerschaft beanspruchen. Vor allem aber soll die anmaassende aussage des „weisheitslehrer” zurückgewiesen werden.)

Hintergrund war ein gespräch zwischen Ernst Morwitz und dem filosofieprofessor Georg Simmel das kurz nach kriegsbeginn am bahnhof Friedrichstrasse stattfand. Simmel erzählte dass er (nach dreissig jahren in Berlin) einen ruf an die Strassburger universität (und damit endlich eine ordentliche professur) erhalten habe. Während George lediglich einzelne belehre spreche er vor vollen hörsälen mit ihm unbekannten studenten (und erziele damit eine ungleich grössere wirkung). Als Morwitz dem Dichter davon erzählte entstand dieser spruch. Er ist bezeichnend für Georges auffassung von sinnvoller und sinnloser pägagogik. Während Simmel stolz darauf war seine unzähligen hörer als einzelne gar nicht kennen zu können besteht George auf der notwendigkeit einer persönlichen beziehung. Trotzdem war das verhältnis zwischen Simmel und George von grosser wertschätzung geprägt. Kennen gelernt hatten sich beide in Lepsius’ salon und wenn George in Berlin war trafen sie sich regelmässig. Ihr denken hatte viele berührungspunkte. Simmel schrieb mehrere artikel über George. Er war hoch angesehen in der fachwelt und beliebt bei den studenten · seine hörerschaft reichte bis in die bevölkerung hinein aber seine laufbahn wurde durch den antisemitismus der kollegen und gutachter immer wieder behindert. Sein hauptwerk hiess „Philosophie des Geldes” und stellt dar dass die banken den platz einnehmen den zuvor die kirchen innehatten · das geld aber selbstzweck wird. Auch schuf er grundlagen der aufkommenden soziologie.

9341 ERZIEHER

Zuerst einigen sich lehrer nach zwei fehlgeschlagenen versuchen über einen dritten. Der Dichter antwortet dass es freveltat sei in der erziehung experimente an schülern zu unternehmen von deren gelingen man nicht überzeugt sei (aus der pädagogik also eine art naturwissenschaft zu machen). Der Spruch - im jambischen trimeter - richtet sich gegen die damals hoch im kurs stehende reformpädagogik und insbesondere gegen die Wynekens und der landschulheime.

9342 BELEHRUNG

Ein schüler fragt den Dichter nach seinem lohn würde er ihm unterricht erteilen. Der nennt nicht wie erwartet einen monetären preis. Der Dichter möchte zuerst erfahren ob der schüler „innerlich glüht” und stellt ihm die richtung dieses glühens sogar frei. Es wird also nicht durch den unterricht erst erzeugt sondern ist vielmehr voraussetzung dafür. Die hauptfrage heutiger didaktik wie ausgebrannte hüllen noch irgendwie für irgendwas zu „motivieren" seien stellt sich in Georges erziehungslehre von vornherein nicht.

Erst dieses glühen gebe dem schüler „wahre schönheit”. Sie ist die voraussetzung dafür geliebt werden zu können. Dieses lieben ist im sinne einer wertschätzenden und sehr behutsamen zuneigung zu verstehen bei der ein fasziniertsein den begriff des liebens rechtfertigt. Es mache den lehrer erst zum „rechten lehrer”. Die frage nach dem preis wird im lezten vers beantwortet. Für den industriellen lernbetrieb - gegenteil eines symposions - sind solche gedanken freilich ohne belang · wie es schon Simmel zum ausdruck brachte der sich zugute hielt die massen seiner hörer gar nicht kennen zu können.

9343 ZWEIFEL DER JÜNGER

Dieses gedicht wirkt in seiner kälte wie das gegenstück zu dem vorangegangenen und ist sicher nicht - wie M nahelegen möchte - zufällig aufgenommen worden. Die schüler - die nun jünger genannt werden - stellen drei fragen die in drei zweizeilern genau die lakonischen antworten bekommen die sie verdienen. Zuerst möchten sie wissen wie der Meister das ausscheiden eines jüngers erkläre. Er antwortet ungerührt dass einige nur auf zeit „dienen” während andere einen verrat begehen was er auf „krankes blut” zurückführt (das gedicht entstand nicht lange nach Gundolfs ausscheiden). Die zweite frage zielt darauf wie es möglich sei dass einzelne im leben noch scheitern obwol sie mit dem Meister zu tisch sassen. Das liege daran dass sich die einen dabei zu tode essen während die anderen „das leben trinken”. Die lezte frage bringt den widerspruch zur sprache dass Georges lehre „ganz liebe” sei und doch oft „furchtbar” klingt. Er bringe eben den einen frieden und den anderen krieg. Das kluge und von M klar unterschäzte gedicht warnt davor gedankenlos fragen zu stellen und sinnlose „Analysen” einzufordern die einen erkenntniszuwachs bestenfalls vortäuschen. Der kühle blick auf die (älter gewordenen) geschwätzigen jünger lässt nicht mehr viel verliebtheit erkennen und erinnert an das ähnlich illusionslose drittlezte VORSPIEL-gedicht (6122). Als „Parodie” gemeinte anspielungen auf bibelworte werden in SW IX, 168 nachgewiesen.

9344 Lang ist gang in gleicher spur:

Die vier zeilen wurden im nachlass gefunden und 1958 von Robert Boehringer in die gesamtausgabe aufgenommen. M fragt sich ob das gedicht erst nach 1928 entstand oder von George als zu pessimistisch empfunden wurde. Es stellt der in jeder hinsicht langen gleichförmigkeit in der ein leben verlaufen kann die nur einen sommer - oder längstens ein jahr - währende zeitspanne gegenüber die ein leben in „des götter-rings verhaft” verbleibt: womit „ein Erleben” gemeint sei das „so erhaben und erhebend ist, dass es den Menschen in den Kreis der Götter einbezieht” (M).

94 SPRÜCHE AN DIE TOTEN 941-8

941 Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt

II,8 die Hehren : die vornehmen oder die ehrfurcht gebietenden

Zu beginn werden zwei bedingungen genannt die noch nicht erfüllt sind: zum einen die lösung der „fessel des fröners” womit der Versailler Vertrag gemeint sein dürfte. Die Deutschen müssen sich aber zum anderen auch von „schande” gereinigt haben und im innersten „den hunger nach ehre” verspüren. Dann wird der zeitpunkt für „der toten zurückkunft” gekommen sein der hier als das brausen des wotansheers vorgestellt wird. Es kommt selten vor dass George dem zeitgeschmack solche zugeständnisse macht. So viel germanentum ist aber wol als zeichen für den trotz angesichts des als nicht gerecht angesehenen friedensvertrags aufzufassen.

„Schande” bezieht M nicht auf die niederlage der Deutschen sondern auf „ihr vom Dichter getadeltes Verhalten, das eine der Ursachen des Krieges gewesen ist” während der „hunger nach ehre” „das Streben nach einer würdigeren Lebensgestaltung” (M) bedeute.

Dieses konditionalgefüge wird in der zweiten strofe abgewandelt. Nun besteht die bedingung in der lösung des volks „aus feigem erschlaffen” und dem bewusstwerden der eigenen sendung. Dann werden eine sinndeutung des erlebten „grauens” sowie preis und ehrung der „Helden” möglich sein.

Man mag dem gedicht zugutehalten dass es die schuld für die kriegskatastrofe nicht auf andere zu verlagern sucht und den versuch darstellt niedergeschlagenheit und hoffnungslosigkeit zu überwinden. Verständlich ist auch das bedürfnis das sang- und klanglose anonyme ende der gefallenen kreisangehörigen nicht hinzunehmen ohne wenigstens noch für ihre angemessene ehrung zu sorgen. Aber wen sollen der „blutschein” und die „lautdröhnenden heere” Wotans erschrecken? Ist es möglich darin nicht die androhung neuer kämpfe zu erkennen? Es kommt selten vor dass Georges worte hohl oder gar falsch klingen. Der wunsch den toten noch etwas zu sagen · ihr opfer doch irgendwie sinnvoll erscheinen zu lassen war eben kaum umzusetzen.

Und jedem graut heute schon vor den verlogenen peinlichkeiten die Europa einst den verratenen Ukrainern an ihren massengräbern hinterherwerfen wird · einmal im jahr vielleicht. Die besseren unter den rednern werden dann kaum anders als George davon sprechen dass man sich von eigener „schande" reinigen müsse · werden bedrückt um worte ringen wie man sein „feiges erschlaffen" entschuldigen könnte und dabei wissen dass alles viel zu spät ist.

Die opfer des Kreises gingen wenigstens nicht in die zehntausende: es war immerhin möglich sie namentlich zu würdigen. Dies ist die aufgabe der anschliessenden SPRÜCHE.

942 HEINRICH F. (1888-1915)

Heinrich Friedemann starb sechsundzwanzigjährig als erster kreisangehöriger schon im februar 1915 an der ostfront. Er hatte mit dreiundzwanzig jahren promoviert und sich dann als leser des JfdgB an Gundolf gewandt der damals mit Wolfskehl als herausgeber fungierte. Noch vor seinem tod erschien im verlag der BfdK - und das heisst: mit Georges ganzer unterstützung - sein „Platon. Seine Gestalt”. Friedemann sah Platon als stifter einer religion in der das göttliche sich in menschen offenbaren kann. George nahm das buch in den "Kanon" auf.

Morwitz berichtet dass Friedemann mit dem er in kontakt stand „wusste, dass er fallen würde, schon bevor er ins Feld ging”. Das war seine „bestimmung” und deshalb wird er im gedicht ein „entrückter schon beim abschiedswort” genannt. Er sei dennoch nicht bedrückt sondern „leicht wie ein kind” ins feld gezogen.

943 WALTER W. (1877-1918)

Walter Wenghöfer war nicht im krieg gefallen sondern hatte sich kurz vor kriegsende in der Elbe - er lebte in Magdeburg - ertränkt. George lässt ihn im gedicht selbst zu wort kommen. Die erste strofe deutet an dass Wenghöfer ganz in der epoche des rokoko lebte während er in der zweiten die eigene gegenwart vollkommen ablehnt und als dem untergang geweiht ansieht. Er hatte filosofie studiert und über Jean Paul promoviert. Wenghöfer war mit seiner hypochondrischen veranlagung eine figur der décadence. George an den er sich erst als fünfundzwanzigjähriger 1903 wandte gestattete den abdruck einiger seiner gedichte in den BfdK. 1906 durfte er erstmals George begegnen der ihn so schäzte dass er sogar seine berufliche untätigkeit billigte. Eine der TAFELN ist an ihn gerichtet (7725). Einig waren sich beide in der strikten ablehnung des weltkriegs. Auch im Kreis wurde anerkennend über ihn gesprochen. Mit Hanna Wolfskehl die er verehrte führte er einen intensiven briefwechsel - es kam sogar zu heimlichen treffen. Dass sich gleich mehrere kreismitglieder auf geheiss Georges um den vereinsamenden kümmerten verhinderte den freitod nicht der in den BfdK auf einigen widerhall stiess. Seine gedichte und briefe sind heute leicht zugänglich (Pieger 2002).

944 WOLFGANG (1892-1917)

Wolfgang Heyer - der bruder Gustav Richards (vergleiche 9319) - habe es versäumt die aufgabe zu lösen die ihm für ein bestimmtes jahr - offenbar vom schicksal - aufgegeben war. Er habe alles ins nächste jahr verschoben auf das er seine hoffnung sezte obwol er zu klug war um nicht eigentlich doch zu wissen dass ihm der „schatz” bereits entgangen sei. M weiss von einem besuch des „jungen Offiziers” in Bingen. Auf die verabschiedung könnte sich die zweite strofe beziehen. Heyer scheint anzeichen von trauer gezeigt zu haben die als vorahnung seines todes gedeutet werden. (Z vermerkt einen solchen besuch allerdings nicht). Im oktober 1917 wurde Heyer als vermisst gemeldet.

945 NORBERT (1888-1916)

Norbert von Hellingrath war der sohn eines hohen offiziers in bayrischen diensten und wurde in München geboren wo er die längste zeit seiner jugend verbrachte germanistik und altfilologie studierte und über Hölderlins übersetzungen des Pindar promovierte die er selbst zusammen mit weiteren bisher unbekannten handschriften - vor allem von hymnen und oden - 1909 in der Stuttgarter Landesbibliothek entdeckt hatte. Seine Hölderlin-ausgabe von der drei bände noch zu lebzeiten erschienen gilt deshalb als bedeutender fortschritt gegenüber den vorgängern. Der zugang zu George entstand als der student sich mit dessen Verlaine-übersetzungen beschäftigte. Dadurch erschienen Hölderlins Pindarübertragungen 1910 zuerst in Georges BfdK und als buchausgabe im verlag der BfdK. Die ein jahr später veröffentlichte fassung seiner dissertation folgte in kleinschreibung und zeichensetzung dem vorbild Georges. Hellingrath meldete sich schon im august 1914 zusammen mit seinem freund Wolfgang Heyer als kriegsfreiwilliger und kam ein jahr später als offizier an die front. Er fiel im alter von achtundzwanzig jahren im dezember 1916 bei Verdun und hinterliess - worauf Georges lezter vers anspielt - „keine sterblichen Überreste nach Granatvolltreffer und vermutlicher Verschüttung” (Pieger in H, 2383).

Der spruch ehrt ihn dafür dass er seine fast mönchische veranlagung zum leben des gelehrten und seine „abscheu vor dem kriegsgerät” und der soldatischen aber ihm bislang „geheimen welt” zurückstellte · vielmehr kaum dass er die uniform trug zu „stolz” war um möglichkeiten seiner „schonung” - die es angesichts seines familiären hintergrunds seines wissenschaftlichen rangs und seiner beziehungen gegeben hätte - in erwägung zu ziehen. Ein „spätling” wird er wol in anspielung auf seine mutter aus der uralten familie Kantakuzenos genannt die in den lezten jahren von byzanz sogar auf dem kaiserthron sass. Mit der reichen geschichte seiner familie hatte er sich schon als schüler auseinandergesezt.

946 BALDUIN (1893-1920)

Balduin Waldhausen war ein offizierssohn aus Berlin der vor dem krieg in Oxford archäologie studierte. Er war seit 1915 an der front und wurde 1918 so schwer verwundet dass es keine genesung mehr gab. Zwei jahre lebte er noch als pflegefall bei den eltern bis ihn im alter von siebenundzwanzig jahren der tod erlöste.

Wolters hatte ihn in Berlin kennen gelent und machte ein treffen mit Gundolf in Darmstadt möglich. Es dauerte dann noch zwei jahre bis George ihn ganz kurz vor kriegsbeginn erstmals empfing und anschliessend ein paar urlaubstage in Saanenmöser (Kanton Bern) mit ihm verbrachte. Welch tiefen eindruck seine haltung machte geht aus den vier versen hervor. Als das gedicht entstand lebte er noch aber seine erscheinung war nur noch eine erinnerung und fast schon „zur sage” verklärt.

947 BALDUIN

I,6 Lethe : in der griechischen mythologie einer der flüsse der unterwelt. Wer von seinem wasser trinkt verliert jede erinnerung an sein irdisches leben. Für die gefallenen soldaten wäre dieser verlust einer befreiung gleichgekommen.

Das dreistrofige gedicht stammt aus Wolters’ feder (M). Er lässt den toten Waldhausen sprechen und den lebenden seine verachtung entgegenschleudern weil sie alle deutschen fürsten stürzten die kaiserkrone abschafften und in den friedensverhandlungen gegenwart und zukunft an den fein verschacherten. Der tote verwahrt sich auch im namen seiner leidesgenossen gegen alle ehrungen und denkmäle. Das gedicht endet eindrucksvoll mit der feststellung dass das „schlürfen” des vergessen versprechenden wassers die erhoffte wirkung verfehlte: zu übermächtig war das grauen des kampfgeschehens.

948 VICTOR · ADALBERT

Hier geht es noch einmal um Bernhard Victor von Uxkull und seinen freund Adalbert Cohrs die sich 1911 im internat zu Ilfeld kennengelernt hatten. Bernhard trat gleich nach dem abitur als siebzehnjähriger in das Erste Preussische Garde-Feldartilllerie-Regiment ein das direkt dem preussichen König - also Wilhelm II. - unterstand. Eine schwere erkrankung bewahrte ihn davor schon im märz 1918 an die front geschickt zu werden. Nach seiner gesundung scheiterte ein gemeinsam mit Adalbert unternommener fluchtversuch in die neutralen Niederlande durch verrat. Bei einem anschliessenden verhör in einer kaserne in Kaldenkirchen erschossen sich beide. Sie mussten davon ausgehen vor dem militärgericht wegen fahnenflucht zum tode verurteilt zu werden was insbesondere für die traditionsreiche familie von Uxkull eine zusätzliche belastung gewesen wäre. Die erschiessung scheint für den fall des scheiterns abgesprochen gewesen sein.

Ihr tod war für Morwitz der furchtbarste schlag seines lebens und für George und die zukunft des Kreises eine ähnliche katastrofe wie zwölf jahre danach der tod Johann Antons.

1919 wurden gedichte Bernhards in den BfdK veröffentlicht die im Kreis starke beachtung fanden und ihm die bezeichnung „Sternwandel-Dichter” einbrachten (nach dem namen eines gedichtzyklus). Morwitz liess diese werke seines früheren schülers 1964 in einem eigenen band erscheinen. George hatte die dichterischen versuche Bernhards früh gutgeheissen und ihn ermuntert sie fortzusetzen. Man sezte grosse hoffnungen in seine entwicklung zumal er als zuverlässiger galt als der etwas labile ältere bruder. Nachdem dieser aus disziplinarischen gründen das internat verlassen musste begaben sich beide brüder zurück in die obhut von Morwitz der auch während der internatszeit im kontakt mit ihnen geblieben war. In dieser zeit unterstellte sich Bernhard - wie die erhaltenen briefe zeigen - ganz und gar George den er oft besuchte wenn er in Berlin war. Die gespräche die sich oft um seine zukunft drehten sind durch sein tagebuch überliefert. Sein geliebter freund wurde von Morwitz und George als Bernhard ebenbürtig erachtet. Er traf erstmals 1917 als zwanzigjähriger mit George zusammen und bezeichnete sich seitdem als sein jünger. Da hatte er schon zwei jahre freiwillig dienst bei der artillerie geleistet · war offizier geworden · wurde in den schweren kämpfen um Verdun und an der Somme eingesezt und berichtete Bernhard davon täglich in feldpostkarten. Nach zweieinhalb jahren lebte er immer noch · beschloss aber nach einem heimaturlaub im november nicht mehr an die front zurückzukehren. In einem erholungsheim in Schierke kam er mit Bernhard zusammen und George hat die beiden dort besucht. Sie weihten ihn in ihr vorhaben nicht ein. George kannte aber - wie 9311 zeigt - Adalberts zunehmende abneigung sich wieder dem schrecken in den schützengräben auszusetzen · billigte sie aber nicht.

Wie in diesen tagen die entscheidung zur gemeinsamen flucht entstanden sein könnte scheint das gedicht in einem erdachten gespräch zwischen „A” und „V” zeigen zu wollen. George denkt hier an den zweiten vornamen (den er später auf Frank Mehnert übertrug) um zu unterstreichen dass Bernhard trotz seines todes als sieger im gedächtnis bleiben sollte.

18 Gemahnt ich dich (...) So schweigte mich ... : konjunktiv in verbindung mit einer verkürzenden form. Würde ich dich mahnend daran erinnern (...) So liesse mich (...) schweigen. Zugleich ein beispiel für den einfühlsamen umgang mit dem freund. V zeigt mit der wahl des konjunktivs dass er es als unstatthaft empfindet dem geliebten tatsächlich mit einer mahnung entgegenzutreten.

„Im schönen bergland” des Harzes denkt V an die zurückliegende „sonnenseligkeit” ihrer gemeinsam verbrachten tage zurück. A blickt dagegen in die zukunft. Die „eitle hoffnung” der bevölkerung auf einen sieg teilt er nicht mehr. Er glaubt zu fühlen dass er im nächsten geschosshagel getroffen wird und wünscht sich lieber den selbst bestimmten freitod. Hier folgt George den tatsachen (die für ihn natürlich auch nicht bindend waren) in einem punkt nicht: Adalbert wollte keineswegs sterben - das war ja gerade der grund zu desertieren gewesen. Die beabsichtigte flucht nach Holland und die verhaftung bleiben also im dunkeln.

V bewegen ethisch begründete zweifel - die sich nicht auf den vorwurf der feigheit beschränken - und es kommt zu einer regelrechten stichomythie. V nennt A (aufgrund seiner zugehörigkeit zum Kreis) einen „träger der weihe" und meint damit dass er als solcher sich keine schwäche erlauben dürfe. A kehrt den gedanken um: gerade als solcher dürfe er „nichts tun was mich zum mindren macht": er dürfe sich weder zum opfer eines blinden zufalls machen durch den er im gefecht fällt · erst recht nicht sich dem langsamen welken aussetzen womit er das sinnlose weiterleben in einem zerfallenden Deutschland meint. Es ist gut zu erkennen wie George A mit seinem elitebewusstsein und hohen ethos als eindrucksvolles vorbild für künftige Kreis-generationen anlegt.

Von seinem entschluss „frank und stolz” aus dem leben zu scheiden lässt A sich auch nicht abbringen durch Vs blick hinüber zum Brocken mit seinem hexentanzplatz - es ist die zeit der mittsommernacht - und dessen bitte mit der entscheidung noch bis zum neumond - also bis zum ende des einflusses düsterer kräfte - zu warten. Als A die frage des freundes ob er auch ohne ihn sterben wolle bejaht gibt V nach. Er spüre (anders als sein gegenüber) „keinen götterwink” sich auf eine bestimmte weise zu entscheiden. Aber er denkt an den schwur in seinem „jünglingsjahr” mit dem freund für immer untrennbar verbunden zu sein. Dieser schwur den beide im internat ablegten als Bernhard vierzehn und Adalbert sechzehn jahre alt war ist in der tat belegt und war George bekannt. Er werde - verspricht V - Adalbert nicht allein „durchs dunkle tor” gehen lassen.

George nimmt die vorlage also zum anlass eine liebe zu preisen die auch angesichts des ernsts der entscheidung - ob V dem freund in den tod folgen soll - unerschüttert bleibt. Dies ist sein künstlerisches recht. Es wäre aber ein wunder würde es immer noch an stimmen fehlen die die gelegenheit zu vorwürfen ergreifen eine schnöde und dazu noch misslungene desertion werde bei George in einen stolzen freitod umgedeutet - so als habe der lyriker gegen die pflichten eines protokollführers verstoossen. Und natürlich hat keiner der moralisierenden kritiker zweieinhalb jahre lang den berüchtigten stellungskrieg an der westfront mitgemacht oder gar bedacht dass es George gar nicht zugestanden hätte mit einer öffentlichen zurschaustellung persönlichster einzelheiten der familie Bernhards in den rücken zu fallen die mehr als zehn jahre lang Morwitz und damit dem George-Kreis ihr Wertvollstes anvertraut hatte.

Georges verzicht auf leeres pathos - man darf sich von der ausgeprägt dichterischen sprache beider nicht täuschen lassen - ist bemerkenswert. Oft missbrauchte und abgegriffene schlagworte wie „freund” „freundschaft” oder gar „liebe” werden streng vermieden. Am ende fallen sich nicht zwei liebende tränenreich in die arme: mit dem nachgeben Vs ist der dialog beendet und A darf nicht einmal mehr danke sagen.

Der eine will sterben - der andere aber nicht. Da wirkt der immer behutsame · nie scharfe ton zwischen beiden der das wort „streit” strikt verbietet tief beeindruckend. Überhaupt redet keiner von ihnen als sei er von affekten gelenkt. Es geht allein um einen nüchternen austausch gleichwertiger rationaler argumente in deutlich antikisierendem ton - entsprechend der George ja bestens bekannten erstklassigen altfilologischen ausbildung der beiden. Einen mittelweg kann es nicht geben und so fügt sich V ohne überredet worden zu sein · ganz in liebe und frei von bitterkeit. Und keinesfalls wird A - der sich in den SPRÜCHEN AN DIE LEBENDEN noch einiges hatte anhören müssen - abgewertet auch wenn er hier als treibende kraft dargestellt wird. Klug und liebevoll zugleich verwendet er Bernhards eigene sternwandel-worte · lebt aber ganz in der religiösen vorstellungswelt der Maximin-dichtungen wenn er von seiner heilsgewissheit spricht dass beiden durch den freitod „der lichte wandel nicht benommen” werde · sie vielmehr „blühen” werden „wie die ewigen sterne”. Als V die anspielung auf die hexen macht unter deren einfluss A stehen könnte beeindruckt die überlegenheit der entgegnung des älteren: „Du kind machst scherz am grab · der dunkelgeist / Der in mir waltet kennt nicht solchen spuk.”

As ernste persönlichkeit verbietet jede beckmesserei über fahnenflucht und schuld - und erst recht die gänzlich deplazierte unterstellung des Werkkommentars dass A mit der rede vom dunkelgeist das rationale sprechen aufgegeben habe (Wk, 647). Der dunkelgeist ist nichts anderes als der bildliche ausdruck für die depression unter der Adalbert nach den jahren im schützengraben leidet und wegen der er objektiv nicht mehr einsatztauglich ist. Man sollte George nicht einfach auf verdacht unterstellen dass die bei den soldaten an der westfront im lezten kriegsjahr verbreitete seelische erkrankung lediglich eingefügt wurde um den wunsch zu begründen sich das leben zu nehmen. Jede verantwortungsbewusste truppenführung würde einen davon betroffenen soldaten oder offizier heute sofort aus dem einsatz nehmen. Deshalb haftet der fahnenflucht nichts verwerfliches an und George hat vollkommen recht daran getan nichts an die öffentlichkeit zu bringen was fanatische nationalisten im dunstkreis der dolchstosslegende nur missbraucht hätten um Cohrs’ handeln unverdientermaassen in ein licht der schande zu rücken. Cohrs und Uxkull sollten auch von der heutigen germanistik nicht weniger als Georges A und V als opfer des krieges gesehen und mit einem mindestmaass an respekt behandelt werden.

Das gedicht ist weit mehr als eine würdige totenfeier für zwei junge kreismitglieder deren herausragende veranlagungen aus jedem ihrer worte sprechen. Wer es als dokumentation ihrer todesumstände nimmt hat es eben missverstanden. Seine grundlage ist das liebevolle einfühlen eines jeden in seinen freund. Sehr wol aber lässt es sich deshalb auch verstehen als ein dokument des vorgegebenen ethos im Kreis und als pädagogisches exemplum. Es macht aus der kleinen schon fast eine heilige schar · trug in den zwanziger jahren reiche früchte · blieb im Kreis lebendig und ging sogar in die kunstgeschichte ein: besser hätte George nicht für ein fortleben sorgen können und deshalb ist VICTOR · ADALBERT auch ohne ein von blumen effektvoll überdecktes grab · auch ohne die proklamation von entrückung und einverleibung wie ein sieg über den tod. Der von George aus dem wirklich tragischen geschehen um Adalbert und Victor mit wenig mühen und geringfügigen auslassungen geschaffene mythos vom tod des sternwandel-dichters ist sogar ungleich überzeugender als das unglückliche künstliche Maximin-projekt dem nicht annähernd ein so faszinierendes handlungsgerüst zugrundelag. Und die form des dialogs vermeidet diesmal jegliches sich-in-den-vordergrund-drängen eines sprechers der manchmal allzu aufdringlich seine eigene trauer zur schau stellt. Gegenüber Bernhard v. Uxkull der nach der langjährigen ausbildung durch Morwitz vom geist Georges völlig durchdrungen war - und ihm gegenüber auch ganz anders auftrat - wirkt Kronberger nur noch wie eine flüchtige strassenbekanntschaft der nachträglich · ohne zwingenden grund und eben auch vorschnell eine so überzeichnete bedeutung angedichtet wurde dass sie sich dann nicht mehr rückgängig machen liess. Dass George für Cohrs' kriegsmüdigkeit - man sollte lieber von einer völligen psychischen erschöpfung sprechen - wenig verständnis zeigte kann durchaus als versagen bezeichnet werden. Die beiden jungen männer hielten weiter unverbrüchlich an ihm fest · behielten ihre konkreten pläne dann aber folgerichtig für sich. Dass George kein rechtspositivist war bewies ja gerade im NEUEN REICH das gedicht DER GEHENKTE (921). Es kann keine gewissensgründe gegeben haben die ihn zu der ablehnung verpflichtet hätten. Zudem hatte er den krieg von anfang an verdammt wie keiner zweiter in Deutschland: George war erstens europäer der Frankreich liebte und zweitens von der aussichtslosigkeit für die mittelmächte überzeugt. Die beiden damals besten unter den jungen im Kreis noch im sommer 1918 als jede siegeshoffnung „eitel” war -wie es im gedicht heisst - in das nun gänzlich sinnlos gewordene gemetzel zu schicken war kreispolitisch unklug aber vor allem unbegreiflich lieblos. Freilich wäre die fahnenflucht eines offiziersanwärters aus altem adel ein öffentliches thema geworden. Wer aber beansprucht den balken im handumdrehen zum rad umbiegen zu können hätte es erst recht schaffen müssen aus diesem minus ein plus werden zu lassen. Man möchte doch nicht anzunehmen wagen dass George nicht besser als irgendein parteipolitiker unserer tage nichts als das ansehen des eigenen grüppchens im auge hatte das um keinen preis mit deserteuren in verbindung gebracht werden sollte.

Es sei noch darauf hingewiesen wie gut das gedicht den tiefen graben zwischen George und dem faschismus veranschaulicht der zur selben zeit wie das gedicht entstand. Dort werden „wahnwitz" und „eisenhagel" gefeiert · beim Dichter „besinnung" und „frühling". Dort ist die uneingeschränkte zugriff auf den einzelnen rechtens · bei George wird dessen recht sich unter umständen zu entziehen verteidigt. Und die liebe deren preislied er 1928 drucken liess führte 1933 schon ins lager.

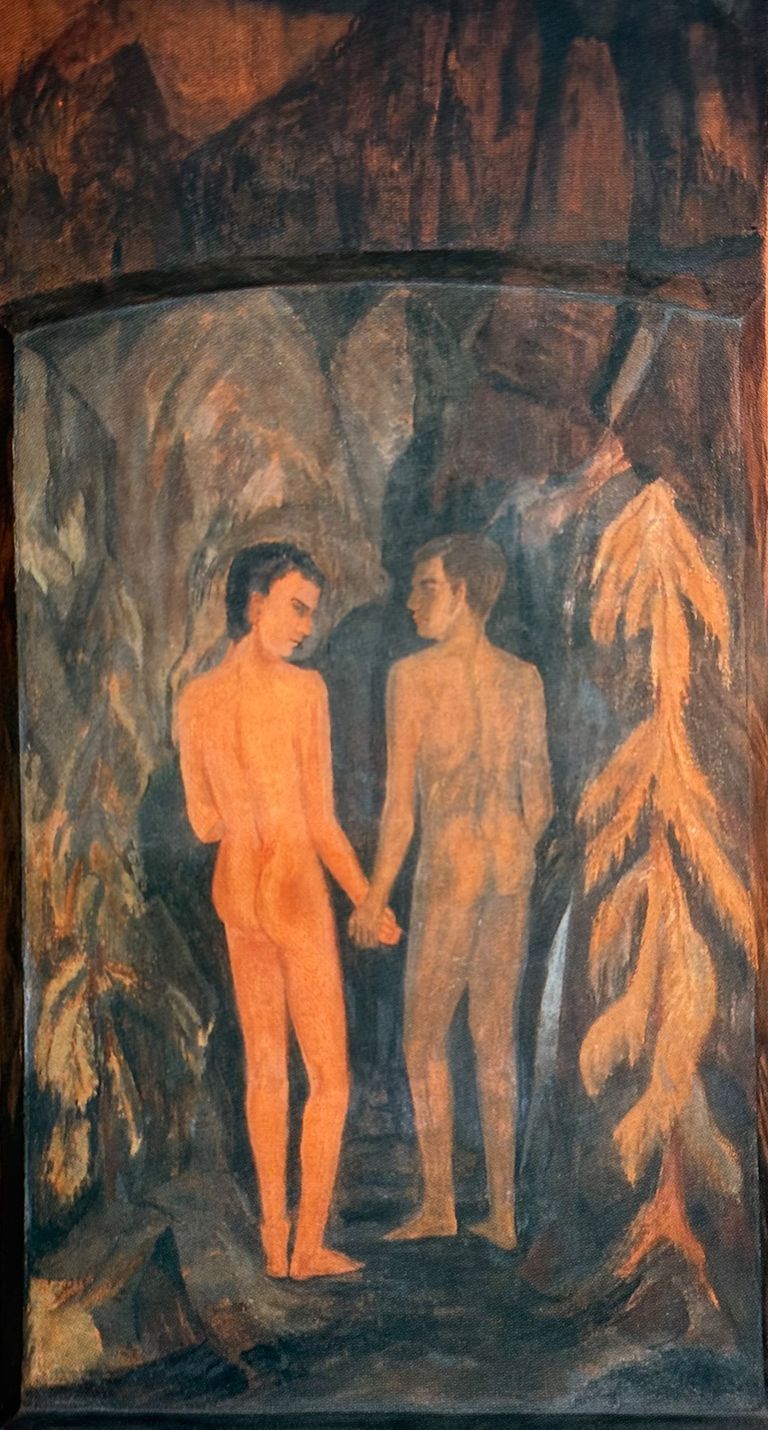

Im krieg hatte Ernst Morwitz während seines sanitätsdiensts in Belgien den maler Erich Heckel kennen gelernt. Dieser leitete einen sanitätszug der in Ostende stationiert war und in dem zahlreiche intellektuelle und künstler ihren dienst leisteten. Morwitz machte Heckel mit der welt Georges vertraut und als Heckel 1921 den auftrag erhielt einen der hohen räume im Erfurter Angermuseum auszumalen wählte er dazu auch einige motive aus dem George-Kreis.

Die gesichtszüge seiner figuren sind ihren vorbildern erkennbar nachempfunden. Das gilt auch für Adalbert Cohrs (links) und Bernhard Victor v. Uxkull die in dem fresko (in secco-technik) „Die jungen Toten” hand in hand einer dunklen höhle entgegengehen.