Malerisch spiegelt sich die barocke pfarrkirche San Quirico mit ihrem romanischen glockenturm im Lago Maggiore. Sie gehört zu Rivapiana · einem ortsteil von Minusio im kanton Tessin und war von Georges Molino dell’Orso leicht zu erreichen. Auf dem friedhof von Minusio wurde George am sechsten dezember 1933 in den frühen morgenstunden beigesezt.

S SCHLUSSBAND

S1 MANUEL S11-3

S2 DIE HERRIN BETET

S3 DIE AUFNAHME IN DEN ORDEN

S4 ÜBERTRAGUNGEN S41-5

S5 JUGENDDICHTUNGEN S51-4

S6 GEDICHTE IN FREMDEN SPRACHEN S61-9

S7 ZWEI FRAGMENTE S71-2

Als im november 1933 TAGE UND TATEN als siebzehnter band der gesamtausgabe endlich in den buchhandlungen lag hatte sich George längst angeschickt den dritten winter in Minusio zu verbringen. Beim verleger Georg Bondi in Berlin konnte die freude über die neuerscheinung aber nicht die verzweiflung aufwiegen die angesichts der stockenden vorbereitungen für den achtzehnten und lezten band im laufe des jahres immer mehr gewachsen war. Nicht einmal die frage des titels · schon gar nicht die lezten entscheidungen über den inhalt waren geklärt - in monaten als jederzeit mit dem bankrott der druckerei oder des papierherstellers zu rechnen war auf die sich Bondi wegen der einheitlichkeit des erscheinungsbilds der gesamtausgabe angewiesen fühlte. Nach Georges erkrankung und seinem tod am vierten dezember lag alles bei Robert Boehringer der jedoch den beiden nacherben - Berthold von Stauffenberg und Victor Frank - gleiches recht einräumte obwol die bekannte unzertrennlichkeit der beiden Stuttgarter schulfreunde ihm rasche entscheidungsfindungen erschwerte: bei meinungsverschiedenheiten mit den konservativen jüngeren war er stets der unterlegene. Zudem war Frank noch wochenlang in Minusio geblieben - er kümmerte sich um die grabstätte - während Stauffenberg zunächst noch in den Haag zu tun hatte. Beide waren 1934 zwar in Berlin aber Boehringer betrat damals deutschen boden nicht mehr. Ute Oelmann stellt im anhang der SW 18 (112-21) die zahlreichen diskussionen unter den erben und mit dem verleger anschaulich dar: von der frage ob eine fotografie der totenmaske abzubilden angebracht sei über probleme der sprachlichen richtigkeit eines englischsprachigen gedichts bis hin zu den versuchen nachträglich die absichten Georges richtig zu erkennen und umzusetzen. Erst im juli 1934 konnte die gesamtausgabe mit dem erscheinen des achtzehnten bandes abgeschlossen werden aber erneut kam bei Bondi wenig freude auf: den nicht gerade verkaufsfördernden titel hatte er nicht verhindern können weil die drei erben in gut georgischer tradition für wirtschaftliche erwägungen wenig übrig hatten. Tatsächlich sorgte der SCHLUSSBAND nicht mehr für aufsehen. In Deutschland nahm mit der wachsenden zustimmung zum nationalsozialismus das interesse an George ab und für die mischung aus jugendwerken dramatischen versuchen und fremdsprachlichen gedichten Georges sowie seinen übersetzungen fremder werke ins deutsche griff in der krisenzeit nicht jeder leser der sechs jahre zuvor noch DAS NEUE REICH erwarb in den geldbeutel.

S1 MANUEL S11-3

In einer VORBEMERKUNG sezt George den leser in kenntnis dass die erste fassung im jahr 1886 entstand während die zweite „aus dem lezten schuljahr 1888” stammt und die dritte - auch „Um-schreibungen” genannt - „auf den ersten plan zurückgreifend” auf 1894/95 datiert.

S11 MANUEL ERSTE STUFE

Das fragment umfasst elf verse in denen Timon „vor seiner hütte” einen monolog spricht. Er klagt dass die eingangs bewundernd angesprochene zarte und süsse „Natur” ihren frieden nicht auch dem sprecher zu schenken vermag · ihn „grossen kummer” sogar stärker empfinden lasse auch wenn sie den „kleinen gram” verscheuchen könne. George selbst nennt in seiner VORBEMERKUNG die ERSTE STUFE zutreffend „nach art des vorgoethischen schäfergedichts".

S12 MANUEL ZWEITE STUFE

Das fragment umfasst acht BILDER. Der begriff könnte eine distanzierung von den szenen oder auftritten herkömmlicher dramen andeuten die durch lebende bilder ersezt werden. Allerdings lassen sich die vorgesehenen bewegungen der handelnden auf der bühne nicht völlig einfrieren.

Das von antiken griechen gegründete Trapezunt - das heutige Trabzon - an der schwarzmeerküste war im spätmittelalter hauptstadt eines gleichnamigen kaiserreichs und ging erst unter nachdem Byzanz dem Osmanischen Reich unterlag. 1827 hatte der Münchener orientalist Jakob Philipp Fallmerayer sein werk über die geschichte dieses staates veröffentlicht und M nimmt an dass George es schon als schüler gekannt hat als er im alter von neunzehn jahren die „zweite stufe” von MANUEL schrieb. Das zweite vierte und achte bild erschienen 1893 in den BfdK. Die namen der figuren sind dem griechischen hebräischen arabischen und ägyptischen raum entnommen. Vielleicht wollte der junge verfasser andeuten dass ihm die festlegung auf einen bestimmten historischen oder ethnischen hintergrund nicht so wichtig war wie die altersgemässen themen der bevormundung durch väter und der liebe und freundschaft aber auch der selbstaufopferung und des politischen freiheitskampfs. Es fällt auf dass beide väter keineswegs übertrieben negativ dargestellt werden und keine sympathie für ein unnötig gewalttätiges politisches handeln erkennbar ist.

1) Laut bühnenanweisung ist wieder Timons hütte „in der umgebung von Trapezunt” zu sehen. Man blickt aber auch auf einen brunnen an dem sich Manuel aufhält und den Leila - mit einem wasserkrug die hütte verlassend - gerade aufsucht. Die beiden sind ein liebespaar doch kennt Leila die identität Manuels nicht. Leila hat gehört wie heldenhaft Manuel bei einem brand „in der Unterstadt” ein menschenleben rettete und quält sich nun mit der frage ob jemand im zustand des verliebtseins wirklich bereit wäre sein leben „so achtlos” aufs spiel setzen würde. Manuel erkennt sofort die „selbstsucht” in ihren worten · glaubt aber dass Leila angesichts der lebensgefahr nicht anders gehandelt hätte. Sie fühlt sich beschämt und entschuldigt sich für ihre „törichten” worte die - so Manuel grosszügig - nur durch ihre liebe zu ihm erklärbar sind.

2) Als an der hütte Leilas vater Timon sichtbar wird verschwindet Manuel rasch. Leila leugnet die begegnung doch hat Timon die veränderung längst erkannt die in ihr vorging seit sie sich verliebte. Der greis spricht von seiner grossen liebe zum einzigen kind und lässt sich beschwichtigen. Wenn auch sehr langsam scheint ihm doch klar zu werden dass Leila erwachsen wird und er in ihrem leben nicht für alle zeiten der einzige bleiben wird.

3) Menes befindet sich allein in einem versteck auf einem feld bei Trapezunt. Aus einem monolog geht hervor dass er Manuel erwartet den er bislang als gegenspieler verstand · dem er sich aber schweren herzens unterwerfen möchte wobei er hofft als diener oder helfer von ihm angenommen zu werden. Als Manuel im gewand eines bürgers erscheint spricht Menes ihn als prinzen von Trapezunt an und gibt sich als führer eines aufstands der bürger gegen die unterdrückung durch Manuels vater zu erkennen. Offenbar hatte Menes also eigene politische pläne die aufzugeben er sich nun gezwungen sieht: es ist absehbar dass sich die verhältnisse unter einem künftigen König Manuel auch ohne gewaltanwendung bessern werden. Seinen insbesondere angesichts des jugendlichen alters des autors bemerkenswerten sinneswandels begründet Menes allerdings nicht mit dem klugen politischen kalkül sondern damit dass er Manuels bewundernswerte persönlichkeit erkannte - und damit seine menschliche überlegenheit. So bietet Manuel dem älteren die freundschaft an.

4) Timon hat seiner tochter einen wunsch erfüllt und in der stadt „einen ring und eine kette” gekauft „wie von den reichen sie getragen werden”. Leila aber sträubt sich das teure geschenk anzunehmen: sie habe es nicht verdient. Auf ihr geständnis reagiert der alte unwirsch · würde sie am liebsten aus dem haus verstossen doch da die nacht hereingebrochen ist gibt er klein bei. Offensichtlich ist es ihm gar nicht möglich der tochter lange zu zürnen.

5) Vor der leeren hütte taucht nun Manuel auf. Er wirkt verzweifelt denn er ahnt dass die späher seines vaters hinter seine liebesbeziehung kamen und Leila nun entführt und eingekerkert haben. Als Menes vorbeikommt bittet Manuel ihn um hilfe. Menes verspricht ihm die gewaltsame befreiung mit hilfe seiner alten anhänger und er glaubt an ein gelingen weil das heer des herrschers gerade nach der „Persergrenze” marschiere und die stadtbevölkerung bereit sei sich auf die seite des prinzen zu schlagen. Menes hat also die chance erkannt den lange geplanten aufstand doch noch zum erfolg zu bringen und den herrschenden tyrannen nun vorzeitig durch seinen sohn zu ersetzen. Manuel schreckt vor der gewaltanwendung zurück: sie wäre ein verrat an seiner inneren stimme.

6) Im palast lässt sich der König von einem offizier berichten dass Leila in ein kloster verbracht wurde · sich dort jedoch selbst die pulsadern aufgeschnitten hat. Die leiche sei zum palast gebracht worden wobei ein weinender alter mann sich als vater ausgegeben und um die leiche der tochter gebeten habe. Der König scheint gerührt und gibt anweisung der bitte folge zu leisten. Er wähnt seinen sohn bei der hütte und bricht noch in der dunkelheit auf.

7) Dort aber liegt schon der tote Manuel neben der aufgebahrten freundin. Menes erkennt ergriffen was geschah und beschliesst die wiederaufnahme seines aufstands · nun aber als „riesengrosses kampfwerk” an dem sich das ganze volk beteiligen werde. Damit möchte er zugleich „ehrerbietung / Und meine liebe für den hohen freund” beweisen.

8) Inzwischen ist der König mit seinem minister und einigen fackelträgern bei der hütte angekommen und muss den tod seines sohnes zur kenntnis nehmen. Als er den abtransport der leichen befiehlt verhindert Timon den erneuten raub von Leilas totem körper und wirft dem König schuld am tode beider. König und minister flüchten sich in floskeln über den höheren willen Gottes und verlassen den ort während Timon mit der leiche in der hütte verschwindet die er zuvor in brand gesezt hat.

S13 MANUEL DRITTE STUFE

UM-SCHREIBUNGEN EINIGER AUFTRITTE DES MANUEL

Es geht in diesen fünf auftritten um eine veränderung des stils zum lyrischen hin. Die ersten drei wurden gleich nach ihrer entstehung in den BfdK veröffentlicht. George scheint das stück vollendet zu haben doch hat sich keine handschrift erhalten. Im Londoner Gundolf-archiv befindet sich eine inhaltsangabe Gundolfs die aber nur bis zum beginn des vierten akts reicht und in SW XVIII, 132f. abgedruckt ist.

1) Der erste auftritt zeigt Leila und Manuel beim pflücken von blumen vor Timons haus bis ihr vater sie ruft. Der dialog macht deutlich dass Manuel die nähe sucht während Leila noch eher auf abstand bedacht ist auch wenn sie ihm zulezt mut macht wiederzukommen. Die szene hat wirklich lyrischen charakter. George selbst nannte in seiner VORBEMERKUNG die ERSTE STUFE sogar „nach art des vorgoethischen schäfergedichts".

2) Am brunnen zeigt sich Leila liebevoller als zulezt doch als es zur berührung kommt reisst sie sich unvermittelt los und fordert Manuel auf zu verschwinden.

3) Anscheinend kam ihr der vater in den sinn mit dem sie bald in der hütte ein von ihrer seite in kühlem ton gehaltenes gespräch führt. Der vater versucht Leila mit nur scheinbar unverfänglichen fragen in verlegenheit zu bringen und wirft ihr lieblosigkeit und undank vor. Schliesslich droht er der tochter sie zu verstossen. Aber erst als er gegangen ist gesteht sie das glück das sie durch ihre liebe zu Manuel erfährt. Die worte des vaters scheinen gar keinen eindruck gemacht zu haben. Ein schlechtes gewissen hat sie nicht.

4) Bei der nächsten begegnung gibt Timon es auf sich ahnungslos zu stellen. Er erinnert Leila daran dass die familie von einem thron vertrieben wurde. „Gesetze unserer krone” würden jede verbindung mit „niedren” verbieten während die beziehung mit einem königssohn wegen der elenden lage der familie erst recht nicht in frage komme. Sie dürfe also einen fremden nicht einmal anlächeln. Vielmehr müsse sie „ihre freude” darin finden den verzicht „stolz zu ertragen”. Dass er die tochter ohne eine antwort abzuwarten nun alleinlässt zeugt nicht von einfühlungsvermögen. Die sieht sich ohne Manuels liebe wie eine aus dem boden gezogene blume die nur noch verwelken könne. In der tat wird ihr empfinden als flüchtlingskind gut verdeutlicht das die vom vater erwartete bindung zur alten heimat kaum noch verspürt und nun ein eigenes leben in der neuen verlangt.

5) Im kurzen fünften auftritt - er ist nichts anderes als wieder ein lebendes bild auch wenn hier ganz dick aufgetragen wird - kniet Timon vor der toten tochter und nimmt kaum wahr wie „ein zug von weissgekleideten Jünglingen (nicht jungfrauen !) mit goldenen stäben und palmzweigen” ihm zujubelt und seine baldige rückkehr auf den thron ankündigt.

Es ist klar ersichtlich dass George hier Timon die wegen seiner eigensucht und listigen gesprächsführung verdiente höchststrafe erteilt. Aber ist damit Timons rat den verzicht mit stolz zu ertragen auch entwertet? Timon verlangt von der tochter eine haltung wie sie der junge George sich fünf jahre zuvor demonstrativ auch selbst auferlegt hatte (vergleiche 102). Es kommt hier eben doch sehr auf den zusammenhang an. Was für den Dichter gilt muss für ein durchschnittliches mädchen keineswegs das angemessene sein.

Und soll man wirklich glauben dass George das denkmal für ein solches mädchen veröffentlichungswürdig fand das sich kaum unterscheiden lässt von den heldinnen der bürgerlichen trauerspiele die mehr als hundert jahre zuvor die leserinnen zu tränen rührten? Das ist die schwierigere frage zumal sich seine Leila doch von einer ihren vater von herzen liebenden tochter zu einer jungen frau entwickelt die in der dritten fassung nur noch ansprüche erhebt. Aber MANUEL hatte George seit seinen anfängen begleitet. Schulfreunde hatten ihn bestärkt - das herkömmliche findet doch immer seine treuen anhänger - und in vielen briefen war davon immer wieder die rede gewesen. Und schliesslich hatte George ja der alten gattung - als ihre geschichte längst abgelaufen schien - immerhin ein element hinzugefügt das den antiken boten ansehnlich ersezt und dem publikum des achtzehnten jahrhunderts noch nicht geboten wurde: den zug der „weissgekleideten Jünglinge" die wirklich nicht kleingeschrieben werden.

Dass dieser allzu kurz geratene auftritt der jugend dem ganzen stück in der lezten minute doch noch seine daseinsberechtigung verleiht sei freilich nicht behauptet. Da wäre besser an das gedicht MANUEL UND MENES (7204) im zyklus GESTALTEN zu denken das aus dem dramatischen versuch der frühzeit hervorging und den sprung in die erste liga schaffte.

S2 DIE HERRIN BETET

EINE SAGE IM SINN DER ALT-KÖLNISCHEN MEISTER

DEM BURGHERRN AUF RHEINSTEIN EHRERBIETIGST GEWIDMET

Zwischen überschrift und einer art bühnenanweisung findet sich in versalien eine zuordnung des stücks als „SAGE” so dass ihm der charakter eines dramas fast genommen wird. Anscheinend sollte nach art der romantiker der eindruck erweckt werden als läge der handlung eine volkssage zugrunde. Wichtiger ist vielleicht dass auf die frömmigkeit dieser maler angespielt wird von denen einer in den TAFELN geehrt wurde (7734). Dabei wird dem leser aber nur um so deutlicher bewusst dass hier gerade keine wiederholung oder erneuerung dieser frömmigkeit vorliegt.

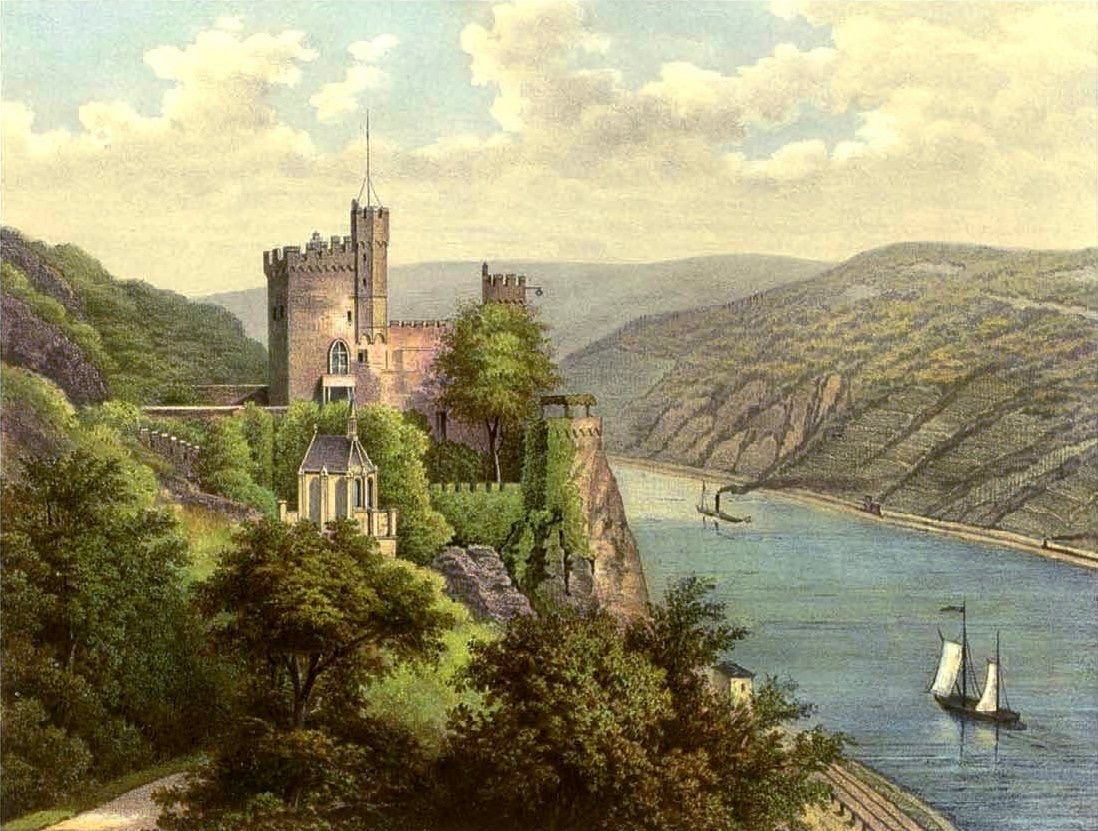

Die widmung gilt Prinz Georg von Preussen dessen vater die ruine der Vaitzburg - unweit von Bingen hoch über dem Rhein gelegen - kaufte und als „Burg Rheinstein” wieder aufbauen liess nachdem Schinkel pläne dazu entworfen hatte. Prinz Georg war trotz seiner militärischen ränge der litteratur zugetan · er hinterliess zahlreiche dramen und liebte die burg. Umgekehrt war George nicht gerade ein bewunderer des hauses Hohenzollern. Umso mehr sollte seine widmung wahrgenommen werden deren sinn es ja war das andenken an den bewidmeten zu bewahren.

Inbegriff der „Rheinromantik”: Burg Rheinstein hatte einen grossen anteil am erfolg dieses frühen tourismus-projekts. Darstellung von 1880 aus der zeit des Prinzen Georg.

I,3 feh-verbrämt : der ärmelsaum ist mit dem hellgrauen winterpelz des eichhorns besezt.

I,30 Und meine zierde - meine narben - zeuge ! : Imperativ. Der sprecher fordert seine zierde - also seine narben - auf seine kämpfe in Italien und im Heiligen Land zu bezeugen.

I,42 dem teuren splitter : wahrscheinlich ein holzsplitter der vom kreuz Christi stammen soll. Solche reliquien brachten kreuzfahrer gern aus dem Heiligen Land mit. Hier ist mit oder aus diesem splitter eine der hölzernen perlen des rosenkranzes gefertigt.

II,6 söller : unterbauter altan oder auch einfach balkon (meist einer burg)

Die siebenundachtzig verse bilden drei im druckbild durch einen stern getrennte abschnitte zwischen denen man sich jeweils einen grösseren zeitlichen abstand denken muss.

Schwarz gekleidet und ohne schmuck betet die burgherrin den rosenkranz an einem betpult in einer kapelle mit gotischem fenster dessen glasmalerei mit bunten farben die jungfrau Maria im heiligenschein zeigt - vielleicht schon ein fingerzeig auf die vielleicht entscheidende rolle des hl. Bernhard für den ausgang des geschehens. Allerdings weiss man gar nicht wie es ausgeht. Vielleicht aber hat auch das licht eine bedeutung das durch dieses fenster auf die betende fällt. Und ist es wirklich nur realistische genauigkeit wenn dieses vielleicht heilige licht als „schräge strahlen” merkwürdig verfremdet erscheint?

Während vom hof auf einmal waffengetöse heraufklingt unterhalten sich die mägde flüsternd über das geschehen: der gemahl der herrin wurde bei der jagd ermordet und nun tragen die beiden der tat verdächtigten einen zweikampf aus um ein gottesurteil zu erwirken. Der sieger soll freigesprochen sein und die stelle des erschlagenen als burgherr und gemahl einnehmen. Zweimal wird das beten unterbrochen indem die herrin die stimmen der beiden kontrahenten zu vernehmen glaubt. Der jüngere - „Der mit dem Falken” - trägt mit dem eigenlob ganz dick auf. Er verweist dabei auf sein angeblich stets heiteres wesen das ihn bei allen - und offenbar besonders bei frauen und mädchen - beliebt mache: „Sie missen jeden gerne nur nicht mich.” Hingegen halte er sich niemals „einsam auf verrufnen wegen” auf - offenbar eine anspielung auf fragwürdige gewohnheiten seines rivalen „Der mit dem Greifen” (wie zuvor eine bezugnahme auf sein wappen oder die helmzier) der anschliessend auf seine kriegerischen leistungen an der seite des ermordeten verweist. Er ist stolz auf seine „sitte” seine sogar im volk anerkannte „ehre” und die narben aus zeiten als der verstorbene könig noch gar nicht im amt war. Dass eine noch junge frau sich nicht vorrangig für die antiken narben seines körpers interessiert hat er sich nicht bewusst gemacht. Nimmt man aber seinen einsatz für die „bedrängten” hinzu scheint er dem ideal eines christlichen ritters sehr nahe zu kommen gegen den der jüngere wie ein leichtgewicht wirkt. Dann aber verraten die geräusche dass der kampf entschieden ist. Die herrin unterbricht lauschend das gebet und eilt schliesslich dem sieger entgegen: es ist der jüngere der nun vor ihr auf die knie fällt. Die glänzenden augen verraten ihre freude weil ihr der in die jahre gekommene haudegen mit seinen narben erspart bleiben wird.

Kaum dass die hochzeit vorüber ist sieht sie den neuen gemahl aber kaum noch. Er ist lieber auf kriegszügen und wenn er einmal auf der burg weilt verhält sich die vermeintliche stimmungskanone nun rätselhaft lieblos und grob. Das geht aus dem gespräch hervor das die verzweifelte herrin mit ihrem beichtvater führt. Dabei verweist sie darauf dass sie bereits alle ratschläge des priesters befolgt habe: sie stellte kerzen vor gnadenbildern auf spendete freigiebig und half den kranken. Nun aber habe sie in einsamen nächten sogar einen „entsezlichen gedanken” gehabt. Dachte sie daran sich selbst gewalt anzutun weil sie mit einem mörder verheiratet ist? Vielleicht zweifelte sie innerlich die richtigkeit des gottesurteils an denn der „Fromme Vater” beeilt sich zu versichern dass Gott gar nicht irren könne. Vielleicht aber irrte der priester. Er mahnt sie dem „widersacher” in ihrer brust nicht nachzugeben · auf die hilfe der Heiligen zu bauen und das „fleisch” in „zucht” zu halten. Verstand er also ihr nicht befriedigtes sexuelles begehren richtig - oder unterstellt er es ihr nur · selbst niedriger empfindend als es einem gottesmann ansteht?

Im dritten teil nähert sich ein reitender bote und berichtet dass der gemahl - überzeugt durch eine rede des „grossen mönches” in Rom (Bernhard von Clairvaux war für seine aufrufe zum kreuzzug berühmt) - im ornat eines kreuzritters nach Jerusalem aufgebrochen sei. Er springt vom pferd und als er die Einsame findet - natürlich in der kapelle - legt er den zeigefinger auf den mund: „Die Herrin betet.”

Die herrin gehört zu Georges beeindruckendsten frauenfiguren. Während der trauerzeit kleidet sie sich in schlichter eleganz. Ihre mägde verhalten sich wie auch zulezt der bote respektvoll und nehmen während ihres gebets rücksicht um nicht zu stören. Dies spricht für eine natürliche autorität der herrin. Im gespräch mit dem priester zeigt sich dass ihre ausgeprägte frömmigkeit sich nicht auf worte beschränkt aber auch grenzen hat. Ihre beschwerde vor dem mittler zwischen mensch und Gott verhallt nicht ungehört. Dass die predigt des hl. Bernhard - oder ein bericht darüber - bei ihrem zweiten mann eine solche wirkung zeigt lässt sich jedenfalls als folge ihres selbstbewussten auftretens verstehen. Es kann davon ausgegangen werden dass der „erleuchtete” gatte gereift und nunmehr als tief im glauben verwurzelter von seiner kreuzfahrt zurückkehren wird und ihr martyrium damit ein ende findet. Freilich könnte er auch den tod auf dem schlachtfeld finden oder sogar aus gutem grund suchen - das würde für die gemahlin aber eine neue freiheit bedeuten. Bliebe er hingegen auf längere zeit in palästina - etwa im dienst eines geistlichen ritterordens - so dürfte es der herrin angesichts ihrer frömmigkeit - sie lässt ja nicht nach zu beten - möglich sein sich mit der situation abzufinden und diese sogar zu bejahen. So scheint die fabel wie ein exemplum zu den worten des hl. Bernhard zu sein wonach die betenden entweder bekommen was sie erbitten - oder was ihnen aus Gottes sicht noch nützlicher sein wird. Zugleich erwacht mit diesem stück aber die ahnung dass alle vermeintlich göttlichen zeichen auf dem zufall beruhen · einfach gar nichts bedeuten oder sogar ein irreführendes spiel treiben könnten während die kirche mit ihren immergleichen formeln und weisungen nur noch ein gefühl der leere hinterlässt.

Eine eher auf den augenblick beschränkte wichtigkeit verdankt dieses kleine drama der aktuellen kampagne der germanistischen „Forschung” in der dem späten George unterstellt wird er könne frauen allenfalls noch als skurrile kräuterhexen oder unerreichbare madonnen gestalten. Georges angebliche unfähigkeit den typus der braut zuzulassen gilt als zentraler beweis für eine zunehmend „misogyne” tendenz in seinem dichterischen werk (näheres und belege auf der seite „Frauen um Stefan George”). Diese argumentation erweist sich mit blick auf DIE HERRIN BETET als unzutreffend. Die heldin des stücks ist geradezu der inbegriff einer braut: begehrenswert aber auch selbst begehrend und dazu ebenso würdevoll und fromm wie auch erstaunlich selbstbewusst. Und George veröffentlichte das werk nicht nur 1894 in den BfdK · er bekannte sich auch mit der aufnahme in den SCHLUSSBAND dazu der 1934 herauskam. Dies alles einfach zu ignorieren wirft ein bezeichnendes bild auf das ethos der deutschen George-„Forschung”.

Für George hingegen mag das stück lediglich eine episode markiert haben in der er mit dem gedanken spielte eine reform des deutschen theaters nach eigenen vorstellungen voranzutreiben. Sie zielten darauf ab den schauspielern kaum mehr als gesten zuzugestehen · ihr agieren in den hintergrund zu drängen und alle aufmerksamkeit auf das dichterische wort zu lenken - das lyrische also auf kosten des dramatischen zu stärken. In einem vorspann noch vor dem rollenverzeichnis heisst es dass die personenrede - also die einflüsterungen der beiden bewerber und das gespräch mit dem priester sowie zulezt die worte des boten entweder „in leidenschaftlos getragener sprache im hintergrund hergesagt” oder - (was bei den beiden nicht sichtbaren kämpfern nicht möglich war) den akteuren „in den mund gelegt” werden. Es ist sogar von einer aufführung „in der weise Lebender Bilder” die rede. Auf einen nennenswerten publikumserfolg kann dieses theater trotz der idee einer simultanbühne nicht berechnet gewesen sein. Allein schon ein „glänzendes” auge aber erst recht die unklaren vorangestellten anweisungen verraten dass George sich um fragen der praktischen umsetzung nicht ernsthaft gedanken machte. Dies tut der hohen qualität des stücks keinen abbruch dessen unergründlichkeit und vielschichtigkeit Bruno Pieger im Werkkommentar so eindrucksvoll dargestellt hat. (Wk, 829ff.) DIE HERRIN BETET ist ein als experiment etikettiertes lesedrama und gelangte folgerichtig nie zur aufführung. Viel beeindruckender ist es als dokumentation brüchig werdender gläubigkeit.

S3 DIE AUFNAHME IN DEN ORDEN

siehe: Fünf jugendbilder

S4 ÜBERTRAGUNGEN S41-5

S41 BROWNING DER FLECK AUF DEM SCHILD

S42 AUS DER ROMANZE DES ABENAMAR

S43 JUAN DE LA CRUZ

S44 DANTE SONETT AUS DER VITA NUOVA

S45 DANTE MEUCCIO

S5 JUGENDDICHTUNGEN S51-4

S51 PRINZ INDRA

siehe: Fünf jugendbilder

S52 MONOLOG AUS GOETHES EGMONT IN VERSEN

S53 AUS IBSENS CATALINA

S54 AUS IBSENS DIE HEERMANNEN AUF HELGELAND

S6 GEDICHTE IN FREMDEN SPRACHEN S61-9

S61 PAZ

S62 EL IMAGEN

S63 VARIATIONS SUR THEMES GERMANIQUES

S64 FRAUENLOB

S65 PROVERBES

S66 D’UNE VEILLEE

S67 Those who have lived in dreams see when awake

S68 You boldly ceased to love the God of yore

S69 COGNICION

S7 ZWEI FRAGMENTE S71-2

S71 BISMARCK

I,2 Sandgrube : Brandenburg wurde wegen seines sandigen bodens früher auch als „des Reiches Streusandbüchse” verspottet.

II,1 : anspielung auf die Kyffhäusersage : statt eines wiedererweckten stauferkaisers gab es für Deutschland nur das kaisertum der Hohenzollern (und dazu auch noch Berlin als hauptstadt)

II,2 deinem herrn : der König Wilhelm von Preussen der 1871 den neuen kaiserthron bestieg und seinen ministerpräsidenten Bismarck zum deutschen Reichskanzler ernannte

III,2 lästrung : anspielung auf die gängelung der katholiken und der zentrumspartei die George Bismarck nie verzieh

IV,3 vorm korsischen kometen : Napoleon I. der im George-Kreis in höherem ansehen stand als in Preussen

IV,7 grabinschrift : Für das epitaph an seinem grab in Friedrichsruh hatte Bismarck die inschrift „Ein treuer deutscher Diener Kaiser Wilhelms I.” gewählt.

George nennt die ära Bismarcks seelenlose „jahrzehnte / Von habgier feilem sinn und hohlem glanz”und Berlin „die kalte stadt von heer- und handelsknechten” · nach einer von Boehringer vermerkten mündlichen überlieferung sogar „die stadt der huren- heer- und handelsknechte” (MB, 90). Das urteil über Bismarck selbst fällt kaum günstiger aus. Nur in seinen kriegen habe er gesiegt · „gefallen” sei er aber in der innenpolitik wo seine „liebsten kähne” scheiterten. Als er an der macht war habe er sich nicht edel und bei ihrem verlust nicht stolz genug gezeigt. Somit bedürfe seine grabinschrift keiner änderung: über die stufe des dieners sei er wirklich nie hinausgekommen · ein „Grosser” nicht geworden.

Das gedicht wurde von Robert Boehringer im nachlass gefunden und der dritten auflage (1976) seiner zweibändigen ausgabe angehängt die wiederum als vorlage für die taschenbuchausgabe bei dtv (1983) diente. Es soll „aus der Zeit der Zeitgedichte” (Werke 1983, 273) stammen. M nennt es ein „Zeitgedicht auf Bismarck und das Preussentum” das George sogar „einmal bei einer Lesung im Hause von Dr. Bondi in Berlin vortrug” - was sowol Bondi als auch Wolfskehl bezeugten (MB, 89) - aber wegen „des Überwiegens der negativen Elemente” nicht beendete und ausschied (M 1960, 219). In der tat ist der spott über Bismarck ungewöhnlich verletzend und wird - das ist entscheidend - durch keine preisenden töne ausgeglichen. Die ablehnende einschätzung Berlins habe George später aufgegeben weil er die stadt aufgrund der geburt Kronbergers als „‚entsühnt’” ansah (ebd. · vergleiche 7410 und 7411).

S72 Das im innersten uns lieb

Ein „kaum lesbarer Entwurf von des Dichters Hand” (MB, 90) auf der rückseite einer druckvorlage aus dem winter 1927/28 wurde von Robert Boehringer ebenfalls im nachlass gefunden und der dritten auflage (1976) seiner zweibändigen ausgabe angehängt die wiederum als vorlage für die taschenbuchausgabe bei dtv (1983) diente. Die dreizehn zeilen zeichnen ein so ungünstiges bild von der situation Deutschlands dass man unwillkürlich an die krisenzeit zu beginn der zwanziger jahre denkt. Das deutsche volk sei „im innersten uns lieb” aber seine lage angesichts der feindseligkeit der nachbarn beklagenswert - nicht einmal in der ferne gebe es einen „helfer”. Allerdings sitze „der feind” eigentlich „in uns selbst”. Deutlicher noch als S71 enthält das anscheinend sehr unvollständige fragment nur düsteres so dass Morwitz’ bemerkung zu S71 auch hier die frage beantworten könnte warum das gedicht von George ausgeschieden wurde.