In der kunstgeschichte sind dem meist als knaben dargestellten Eros zwar flügel aber keineswegs immer pfeil und bogen beigefügt. Denn auch auf anderem wege vermag er menschen zu entzünden und so wird er auch als „Herr der fackeln" bezeichnet (7319). Seinem preis dienen die grossartigen drei gedichte die den zyklus GEZEITEN schliessen. Der name der griechischen gottheit wird dabei nicht genannt und wie bei George kaum anders zu erwarten ist der Herr der fackeln nicht einfach deren kopie oder ihr wiedergänger. Er hat viel ähnlichkeit mit dem engel des VORSPIELS: dem „freund und führer" (6107) den Georges sprecher ebenfalls seinen herrn nennt (6104). Samt ihrem namen selbst erdacht sind auch die gottheit des anschliessenden zyklus (74) der nach ihr benannt ist - und schliesslich noch der „Herr der Wende" der am EINGANG des STERN DES BUNDES wacht (801).

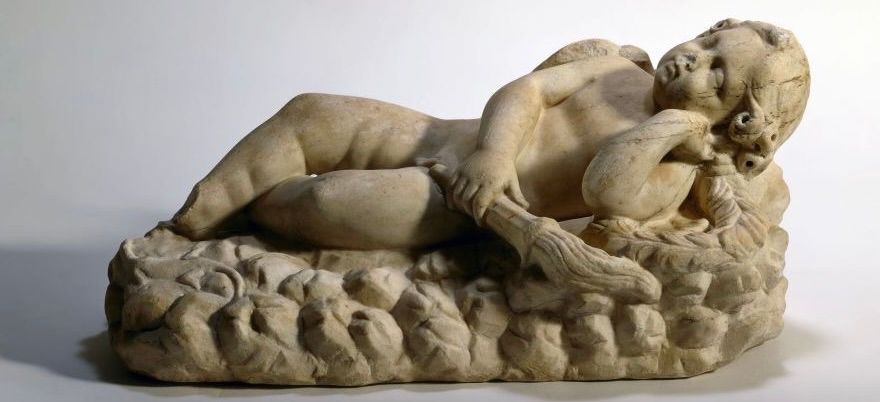

Die achtzehn gedichte davor gelten zwei nicht ganz so kindlichen empfängern. Die waren nicht aus marmor - aber der Eros spielt doch immer seine rolle. Deshalb ist er häufig erschöpft. Sank er gar in den schlaf - wie ihn die skulptur des ersten jahrhunderts zeigt - schien sich die gelegenheit zu bieten ihn seiner fackel zu berauben. Denn viele litten unter seinem treiben - einige der entzündeten manchmal mehr als die vom Eros übergangenen. Davon handelt GEZEITEN. Die räuber waren bekanntlich nie erfolgreich.

Wenn mit dem älterwerden des geliebten dem vom Eros entzündeten feuer die luft ausging begann für beide seiten eine zeit die für den jüngeren belastender sein konnte als für den der ja immerhin auf seine treue zum Eros verweisen konnte wenn ein neuer liebling den älteren ersezte. Vor dem gott den nacken zu beugen und in allem folgenden nur dessen willen zu erkennen konnte alles schwere leichter machen. Da lag es nahe ihn dankbar als den zu besingen der „die befleckung" reinigt · „die risse" heilt und die (eigenen) „tränen" trocknet (vergleiche 7321). Im grunde hatte George aber recht alle verantwortung beim Eros zu sehen: wer ihm deshalb vorwürfe macht hat von George nicht viel verstanden. Die meisten beziehungen - auch die beiden der ersten achtzehn gedichte - wandelten sich zu langen oder lebenslangen freundschaften und enger und fruchtbarer zusammenarbeit.

Wozu George seine fiktion des Eros benötigte ist also nicht schwer zu verstehen. Allerdings war auch die treue zu seinen im laufe vieler jahre als herrn ausgerufenen göttern engeln und heroen nicht unverbrüchlich - wie oben schon gezeigt. Weniger leicht zu beantworten ist die sich dann aufdrängende frage ob sich hinter Georges unter verschiedenen namen auftretenden herren nicht immer derselbe verbarg. Als kinder seiner vorstellungskraft dürften die brüder zumindest genetisch sehr ähnlich gewesen sein.

7 DER SIEBENTE RING

73 GEZEITEN 7301-21

Dass der blosse zeitablauf hinreichte um jeder leidenschaft Georges zwangsläufig ihr ende zu setzen liegt dem bild der „gezeiten" - des wechsels von ebbe und flut oder der jahreszeiten ebenso zugrunde wie dem des (aufgehenden und wieder verblassenden) „sterns” mit dessen anrufung das dritte gedicht beginnt. Aus den anfängen der beziehung mit Friedrich Gundelfinger entstanden die ersten zwölf gedichte des zyklus von denen die meisten schon 1901 in den BfdK veröffentlicht wurden. Der achtzehnjährige hatte gerade das abitur abgelegt und im april 1899 in München sein studium begonnen und sich George vorgestellt.

Bis zum vierzigsten lebensjahr habe er sich als Georges „erster geistiger Sohn” empfunden (M) was sich auch in der namensänderung zu „Gundolf" ausdrückt die er 1911 beantragte: den neuen namen unter dem er in der Weimarer Republik zum berühmtesten germanisten Deutschlands wurde hatte George vorgeschlagen. Solche änderungen sollten eigentlich träger jüdisch wirkender familiennamen vor benachteiligungen schützen.

Er hingegen bedeutete George „zum erstenmal eine Verkörperung seines Traums von einer neuen Jugend” die „bereits als angeboren in sich trug, was der Dichter hatte erkämpfen müssen, und die schon in der Ausstrahlung des Wirkens des Dichters aufgewachsen war” (M).

Ihnen folgen die sechs gedichte (7313-18) um Robert Boehringer der sich ende märz 1905 erstmals mit George traf und schliesslich sein erbe werden sollte · während drei abschliessende sicherstellen dass dieser wie jeder andere der sieben „ringe” eine zahl von gedichten erreicht die durch sieben teilbar ist. Wer möchte mag natürlich auch in der abfolge von zwölf sechs und drei gedichten irgendeine zahlenmagie entdecken. Jedenfalls entstanden die gedichte dieses zyklus teilweise vor der begegnung mit Kronberger und zum anderen teil danach so dass Hildebrandt feststellte dass die GEZEITEN „das Maximin-Erlebnis umgreifen" aber „zeitlich aussparen" (HW, 251).

7301 Wenn dich meine wünsche umschwärmen

Die erste strofe weckt den eindruck als spräche ein greis (der sich selbst seiner zudringlichkeit bewusst ist so dass schon zu beginn die erwartung eines herkömmlichen liebesgedichts brüsk gedämpft wird). Aber George war erst einunddreissig jahre alt · dreizehn jahre älter als Gundolf. Im heraufdämmern des abends verwischen sich die unterschiede für einen nur kurzen zeitraum und beide können sich einem hochgefühl öffnen das in romantisch-synästhetischen bildern zur anschauung gebracht wird (was das misstrauen eines halbwegs geübten George-lesers noch verstärkt). Zulezt treten dem ahnungsvollen jüngeren tränen in die augen: „um andre um dich und um mich” · er fühlt sich nur der „seele” des sprechers näher und lässt den kuss geschehen. Gleich an den anfang der Gundolf-gruppe stellt George also kalt rationale verse die alle illusionen von vornherein verbieten und dennoch „aus einer tiefergehenden Erschütterung seines Fühlens heraus" (M) entstanden sind.

7302 Für heute lass uns nur von sternendingen reden !

1 von sternendingen : im anschliessenden gedicht wird der stern direkt angesprochen. Gemeint ist die person die dort ihre wange auf die knie des sprechers legte.

3 Veden : George hatte zugang zu übersetzungen dieser heiligen bücher durch den kontakt mit Melchior Lechter „als er in dessen Werkstatt in Berlin viele Herbst- und Wintertage nach 1900 verbrachte”(M). Den hindus gelten sie als göttliche worte. Dass der schüler sie sogleich versteht erhebt ihn auf eine übermenschliche stufe - schon einige jahre vor der apotheose Kronbergers,

Der sprecher äussert sich beeindruckt über die klugheit und „unbewusste würde” des „schülers” und hebt dessen vermögen hervor um sich herum helligkeit zu verbreiten und damit „des blinden nacht” zu brechen. Freilich stellt sich der durch die überlegenheit des schülers scheinbar so beschämte sprecher damit auf eine ebene mit Homer und beansprucht so doch wenigstens die schärfe von dessen legendärem inneren auge. Sein zustand pendelt zwischen jauchzendem hochgefühl und staunen (das angesichts der früh erkannten ausserordentlichen geistigen fähigkeiten Gundolfs und seiner belastbarkeit nicht verwundert).

7303 Stern der dies jahr mir regiere !

I,2 keim-monat : im französischen revolutionskalender begann der germinal am einundzwanzigsten märz und endete am neunzehnten april.

I,7/8 : durch fahrvolle böse / Überfinsterte wege : „böse” ist das erste glied der substantivischen aufzählung · „fahrvoll” meint gefahrenvoll. Dies sind beispiele für Georges techniken der verkürzung.

II,7 am fernen gestade : anspielung auf die nun schopn weiter zurückliegenden erfahrungen mit dem anderen geschlecht in NACH DER LESE (ebenso „frühwolken” · vergleiche 5101, 2f. während die erwartung des heiteren sommers an den SIEG DES SOMMERS 53 denken lässt. Offensichtlich wiederholt sich das hochgefühl jener monate in denen George auf Rassenfosse getroffen war.)

In ganz regelmässigen daktylen äussert sich die hoffnungsfrohe bejahung bis der gedanke an die doch immer drohenden „überfinsterten wege” - metrisch ein schwer lastendes wort ! - den wolklang trübt und die erinnerung an die auf die knie des sprechers sich schmiegende wange des angesprochenen einen vers hervorbringt der sich auch ganz trochäisch lesen lässt und dann tiefsten eindruck hinterlässt. Denn diese „schenkenden nächte” bezeichnen - „schon” belegt das - den äussersten punkt des erreichten und vielleicht des erreichbaren: ein immer gefährdetes und kaum mehr zu überbietendes in dem aus den tiefsten „schächten” emporsteigende unsicher „zitternde melodieen” das „innere Einswerden” (M) anklingen liessen während doch „schweifende wünsche” und „ängstende rätsel” den sprecher noch immer belasten.

Ansonsten wurde nur gesprochen in jenen nächten. Und der angesprochene lauschte wie Doniazade in Tausendundeine Nacht den erzählungen der „schwester” Scheherazade. Die lebte im zustand äusserster gefährdung. Dennoch waren es schliesslich überaus zahlreiche nächte in denen sie mit Doniazade zusammen war. Der vergleich entfaltet eine raffinierte wirkung: er drückt nicht nur die hoffnung auf eine lange beziehung aus · er gibt ihr zugleich den charakter einer nur geschwisterlichen. Allerdings erzählte der sprecher bis zum morgengrauen keine märchen sondern gab einen einblick in zeiten in denen ihm „gnade” und „leiden” beschieden waren.

7304 UMSCHAU

„Mit den gedanken ganz in dir seh ich als andre / Gemach und stadt und silbrige allee.” Die eingangszeilen gehören zu Georges besten und erklären zudem den titel der kein sich-umschauen meint sondern eine umkehr des sehens (ähnlich dem noch subversiveren umbiegen des kreuzes zum rad in 921) · den anderen blick des verliebten auf alles was nun vielleicht eine höhere oder geringere bedeutung als zuvor gewonnen hat. Vor allem aber sieht der sprecher sich selbst als einen anderen ja geradezu fremden · jezt wo er so „erfüllt von dir” ist. Aber er misstraut seiner „verzückung” · die selbstkontrolle meldet sich sogleich zurück mit der etwas zweifelnden frage ob die „glutumsäumten firmamente / Der üppigen sommer” - die beziehung hat also zumindest schon zwei sommer hinter sich gelassen - ihre versprechen gehalten haben: was natürlich nichts anderes meint als die frage ob alles eintrat was das lyrische ich sich zu beginn versprach. Die antwort soll nicht verklärend ausfallen. Daher presst sich der sprecher selbst den arm und zwingt sich zur nüchternheit. Schon in der dritten strofe wandelt sich sein zustand erneut. Aus dem „taumel” - sei es der seiner verzückung oder der seines zweifelns wird ein „mildes minnen” · die ausbleibende antwort auf die frage zwingt zum warten und im nächtlichen schlaf wie in der sehnsucht nach dem abwesenden ist sein empfinden nun „hold” und „süss”: er gibt sich seiner vorstellung von „freuden” hin die zu geniessen ihm in der wirklichkeit verwehrt blieb. Sprechen kann er darüber immer nur im nachhinein. Und so ersezt das präteritum das präsens wenn die beiden lezten strofen zwei traumsequenzen schildern: in der ersten das erlebnis von orgasmus und ejakulation des - die beschreibung ist präzise - niedersinkenden freundes der gleichwol oder gerade deshalb schöner und reiner denn je - gar im heiligenschein - „auferstand” (so dass das gedicht im hinblick auf subversivität zu 921 zumindest aufschliesst) und (in grenzenloser dankbarkeit) bis zur bewusstlosigkeit geküsst wurde.

Die zweite dieser sequenzen richtet den blick auf die beiden nach dem akt umschlungen liegenden und endet wieder in der stolzen blasfemie. Denn wie später bei Trakl („In der Heimat”) blicken die sterne durch das offene dach auf die liebenden. Bei George aber bricht kein strafendes inferno aus. Der schimmer der gestirne bleibt „sanft” und versezt den raum in ein dämmerlicht von „gold und rosen”: oben gibt es keine macht die das geschehene verurteilt und das anaforische „da” verleiht der schilderung den priesterlichen ton der die bejahung unbestreitbar macht.

7305 SANG UND GEGENSANG

III,4 schrunde : „Erdspalte” (M)

Feinfühlig begründet der sprecher zweifel und unruhe: er glaubt „bei unsrem glück” doch noch spuren „von fremdem geist” an seinem gegenüber zu erkennen so dass diesem gerade das nicht viel gilt was ihn - den sprecher - besonders bewegt (M glaubt damit sei das „Erlebnis des Zusammentreffens” selbst gemeint) · dass dieser nicht recht aufzunehmen vermag was der sprecher doch eigentlich für ihn „verströmt”. Er meint in den augen des freundes einen toten ausdruck erkannt · in seinem sang gebrochene töne vernommen zu haben. Er sorgt sich ob die ursache dafür bei ihm zu suchen sei und bittet den geliebten ihn von seiner angst zu befreien.

Auch der „gegensang” ist dem sprecher zuzuordnen der selbst versucht die zweifel zu zerstreuen. Alle in SANG geäusserten unsicherheiten werden als leztes „gurgeln” seiner alten im versinken begriffenen seele verstanden. Mit sanftem spott fragt die gegenstimme ob das „geschwirr” und „geschwele” einiger im dunkeln leuchtenden („schwelenden”) glühwürmchen oder gar nur eine „schmächtige” blume oder eine „trübe melodei” ihn auf einen irrweg locken wollten - ihn der in seiner müdigkeit ohnehin dazu neige pausen zu machen - dass er solchermaassen gerührt es nicht geschafft habe am „kerker” seiner alten seele einfach beherzt vorbeizugehen. Die blasfemie des vorigen gedichts sezt sich hier in diesen bildern einer ins gefängnis gesperrten oder gar untergehenden seele fort die gegen einen zukunftsfrohen und weniger schwermütigen ersatz einfach getauscht wird.

7306 Betrübt als führten sie zum totenanger

I,1 totenanger : eigentlich nur eine wiese · vielleicht ein friedhof. M spricht vom „Begräbnisplatz für die kühnste Hoffnung des Dichters auf dauernde, volle Einung”.

Aus diesen schönen ernsten versen ist nun aber aller spott gänzlich verbannt. Zwar ist jeder baum kahl und das lied der wenigen vögel traurig. Doch gibt es im vorfrühling schon zeichen der hoffnung: erst nur ein symbol - die grüne mistel - und eigentlich gar nicht wahrnehmbares: „neue keime” die in der noch grauen luft liegen. Dann aber beweisen zarte grashalme und dunkle anemonenknospen dass wenige tage zuvor doch schon ein paar sonnenstrahlen den nebel durchbrochen haben mussten. Ein einziger hauptsatz legt über sieben verse hinweg in geradezu epischer breite dar dass diese anemonen seelen gleichen die „sich ganz zu öffnen noch nicht recht getrauen.” Dieser abschluss ganz allein erinnert daran dass GEZEITEN ein zyklus von liebesgedichten ist und macht es zur gewissheit dass die „neuen keime” und schüchternen seelen mit dem alten erlebnis nicht mehr viel zu tun haben. M übertreibt seinen mystizismus aber wenn er „die Nähe eines stärkeren Erlebnisses, des Kommens Maximins” fühlbar zu werden vermeint.

Das balkan-windröschen (anemone blanda) zeigt schon im februar sein „innres licht" und seine „goldnen kronen" wenn das erste gras gerade zu spriessen beginnt. Wegen der langen blütezeit ist es ein wertvoller vorfrühlingsblüher der im späten neunzehnten jahrhundert in deutschen gärten einzug hielt.

7307 Du sagst dass fels und mauer freudig sich umwalden

Aus dem spaziergang an einem frühlingsvormittag - von „hochsommerlicher Stimmung” die der Wk empfindet (393) kann keine rede sein denn „blüten-überschwall” und neue belaubung weisen eindeutig auf das frühjahr) entwickelt sich ein inneres abschiednehmen als dem sprecher die zu grossen unterschiede zwischen ihm und seinem stets sorglosen begleiter immer deutlicher werden der alles noch so selbstverständliche - hier den alljährlichen laubaustrieb - wie ein frohes ereignis feiert · über die beziehung der beiden aber keinen gedanken verschwendet die dem schwermütigen sprecher doch wie das „Trümmerfeld seiner Träume” (M) erscheint. Er denkt an frühere freunde die sich unter tränen von ihm trennten „vielleicht in Vorahnung von Gundolfs Jahrzehnte später erfolgter Trennung, über deren Schmerz Gundolf ebensowenig wie der Dichter, solange sie lebten, hinwegkam” und „wünscht den gemeinsamen Gang schon jetzt abzubrechen, da ihm davor graut, dem nichts ahnenden Jüngeren inmitten der Freundschaft die volle Qual in Worte gefasst gestehen zu müssen” aber er weiss auch was das für ihn bedeuten wird: „im schweigen zu verbluten”. Morwitz hat das entscheidende erfasst: die glückliche ahnungslosigkeit des anderen der sich „innerhalb seiner von Natur gesetzten Grenzen” des „Unterschieds zwischen tragischem und nicht tragischem Schicksal nicht voll bewusst wird”. Das gedicht spricht vom selbstbetrug des anderen der ihm „heil” · dem sprecher aber „tod” bedeutet (denn so wie der jüngere sich an den zeichen des frühlings freut glaubt er auch die beziehung mit dem sprecher - so wie sie ist - nur geniessen zu müssen: was ihn für dessen wünsche taub macht).

Der vorschlag den gemeinsamen gang „im mittagsieden” abzubrechen ist natürlich doppelsinnig. Begründet wird er - nur in gedanken - mit der nicht mehr länger aufzubringenden „kraft” die jenes schweigen erfordert. Dies würde dem „dankbar sein” keinen abbruch tun - einer dankbarkeit die alles andere als rhetorik sondern in solchem augenblick zutiefst empfunden ist: „für die minuten / Wo du mir schön erschienst und mich bewogst” (also: mein gewogensein gewannst). Die wahrhaftigkeit dieses äusserst intimen und ebenso präzisen liebesgedichts ist nicht mehr zu übertreffen.

Den augenblick des vorgestellten „innerlichen” (M) abschieds malt sich der sprecher in der lezten strofe aus. Er werde für den freund nicht schmerzlich verlaufen der ohnehin nichts sieht: weder die feuchten augen des sprechers noch die genugtuung der sonne der es allein vergönnt sein wird ihr „tiefes gold” zu vergiessen.

7308 Trübe seele - so fragtest du - was trägst du trauer?

II,1 losch : verkürzung von „erlosch”

In drei strofen zitiert der sprecher eine frage des freundes die in den beiden ersten beantwortet wird und in der vierten steht der antwort des sprechers eine wiederum zitierte beteuerung des freundes gegenüber so dass sich erkennen lässt dass es keinem von beiden möglich sein kann die gefühlslage des jeweils anderen überhaupt zu verstehen.

Wegen dessen trübseligen verhaltens wirft der freund dem sprecher undankbarkeit angesichts des „grossen glücks” beider vor. Der sprecher bestreitet das glück · er sei vor trauer vielmehr „sterbens krank”. Der jüngere vermutet dass die göttliche flamme (der liebe) in ihm also erloschen sei während sie in ihm selbst noch brenne. Angesichts dieses äussersten missverstehens wirft ihm der sprecher blindheit vor. Er sei vielmehr voller schmerz vor brennender sehnsucht. Der freund versichert hingegen alles gegeben zu haben was von seiner jugend erwartet werden könne. Weil er dies nicht anerkennt nennt er den sprecher „hart” · verspricht aber sogar sein „blut” zu opfern wenn es dem älteren - dessen „heil" sagt er und nimmt damit den begriff des vorigen gedichts auf - helfe. Dieser hingegen bezeichnet ihn als „leichte seele” die nicht richtig wisse was „lieben” eigentlich sei. Er müsse ihn auch jezt noch lieben - entgegnet der geliebte - obwol sein „schöner traum” (also die vorstellung des zu beginn genannten gemeinsamen „grossen glücks” · M sagt: „von einem leicht beschwingten Leben im Geist, das beide über die Schwere des Erdentags erheben würde”) durch den älteren (also durch dessen anhaltende trübsal) nun zerstört sei. Das vorige gedicht hingegen hatte umgekehrt den älteren von seinem bevorstehenden „tod" und dem fortwährenden „heil" des jüngeren sprechen lassen.

Das gedicht lässt an der bereitschaft des jüngeren zur - aus dessen sicht - völligen hingabe keinen zweifel und stellt den jüngeren dadurch durchaus nicht als den unterlegenen dar. Dass der sprecher die eigentlichen gründe seiner unzufriedenheit nicht offen darzulegen vermag - was ihm natürlich keinesfalls vorzuwerfen ist - lässt vielmehr ihn fast als den schwächeren erscheinen. Auch dieses gedicht ist von grosser präzision und wahrhaftigkeit.

7309 DER SPIEGEL

M nennt das wasser ein „mütterliches Element” mit dessen hilfe George „wenn ein Erlebnis innerlich ein Ende gefunden” hatte die „Veränderung seiner eignen Gestalt durch das Erlebnis zu erforschen” unternahm. Konkreter spricht M von einem „Erforschen seiner veränderten Gesichtszüge”. Befragte der sprecher dabei seine „träume wünsche und gedanken”dann erkannten sie sich beim blick auf das wasser bislang nicht. Immer blickte ihnen nur ein „blasses und nächtiges” gesicht entgegen so dass sie sich weinend abwandten. Nur einmal - davon berichtet die zweite strofe - sei die anwesenheit des glücks so stark zu fühlen gewesen dass alle alten bitternisse und schatten übertönt wurden.

Da habe der sprecher seine träume und wünsche wieder herbeigerufen und sie aufgefordert sich nun erneut - jezt aber „froh” - zum spiegel des wassers hinabzubeugen. Dass sie nun wieder nicht in freude ausbrechen verunsichert ihn. Hilflos vermutet er eine störung der klaren oberfläche durch umhertreibende pflanzenteile oder das spiegelbild der wolken. Aber die träume und wünsche werden immer ängstlicher und bestreiten auch diesmal entschieden ihr spiegelbild zu erkennen.

7310 So holst du schon geraum mit armen reffen

I,1 geraum : seit geraumer zeit

I,1 mit armen reffen : mit armseligen tragekörben „wie sie von Webern zum Fortschaffen ihres Webematerials auf dem Rücken getragen wurden” (M). „Arm” verwendete George auch im gespräch für „armselig” (M).

II,3 anspielung auf die im frühen minnesang - etwa beim Kürnberger - beliebte metafer des der dame zu ihrem tiefen unglück entflogenen geliebten raubvogels. Auch der begriff des waffenspiels erinnert an die kultur der hochmittelalterlichen ritter.

Das gedicht wendet sich gegen den unernst des freundes der sich beim sprecher in intellektueller hinsicht bereichert und mit der beute im „waffenspiel” (sei es in schriften oder an der universität) kurzfristig glänzt aber nichts von unvergänglichem wert schafft. George sah in Gundolf den dichter · der aber fühlte sich vorrangig als wissenschaftler. Abhandlungen über filosofie kunst und geschichte pflegte George als „politische, das heisst an die Gedanken des Zeitalters gebundene Werke” zu bezeichen die (anders als die besten kunstwerke) „von später aufkommenden Gedankengängen überholt werden können und dann antiquiert wirken” (M). In diese richtung zielend ist der ansporn „mehr hunger” zu verstehen. Hinzu kommt dass der angesprochene von den ihm geltenden küssen und den liebevoll für ihn erdachten namen nichts weiss - also nicht viel wissen will. Deshalb ist die in der dritten strofe geäusserte befürchtung nicht abwegig dass das „süsse licht” verblassen werde und der schon sicher geglaubte gemeinsame weg in frage stehe - und dass die aus der gemeinsamkeit erwachsenden „keim und nähre” nicht ausreichen könnten um den sprecher für ein fruchtbringendes wirken dauerhaft zu stärken.

7311 DANKSAGUNG

Es ist die dankbare erinnerung die jenem bleibt der so liebt wie es George gegeben war. Bevor sie in den mittelpunkt gestellt wird geht der blick zurück in die zeit zu der der junge mann noch nicht in sein leben getreten war. Im spiegel des flusses hatte der sprecher sein eigenes antlitz nur in trübem schlamm zu gesicht bekommen. Dann aber lernte er leichtigkeit und erfuhr die das licht der sterne und sogar der sonne übertreffende aufhellung die ihn nun danken lassen. Dass niemand - auch nicht der angesprochene - von dieser leistung und ihrer wertschätzung wüsste hätte nicht „zum danke” George „diese krone” in form des gedichts gebunden ist in vollem umfang zutreffend. So populär Gundolf im Deutschland der zwanziger jahre geworden sein mag: ohne George wäre er heute vollkommen vergessen. Wer immer sich zu dank verpflichtet fühlt wird wenn irgend möglich eine form wählen die dadurch überzeugt dass sie wertvolleres als nur dürre floskeln bietet. Dass George aber nicht von diesem berechtigten wunsch geleitet worden sei sondern von der gier nach der „Macht des Künders” und dem zu jeglicher danksagung in „nicht auflösbarer Spannung” stehenden „Selbstlob” gehört zu der gehässigkeit einer germanistik die George zu einer art trump verzerrt und der aus unerfindlichen gründen auch Egyptiens Werkkommentar geopfert wurde. (Wk, 397).

7312 ABSCHLUSS

IV,2 falb : verblichen. Gemeint sind die zuvor genannten welken blätter oder halme die nun zertreten werden und anders duften als im frühling - der anfangszeit der beziehung.

Der dankbarkeit werden aber gute wünsche zur seite gestellt: „sei froh und wachse!” macht den angesprochenen nicht zum kind sondern bezieht sich auf seine wissenschaftliche ausbildung. Es wäre wol etwas kleinlich würde man den freundlichen imperativ auch mit der mahnung „mehr hunger !” (aus 7310) in verbindung setzen. Die raffinesse des gedichts liegt in seiner nicht zu übersehenden unentschlossenheit - ja widersprüchlichkeit. Ist gleich zu beginn von „erloschnen gluten” die rede - womit dann aber streng genommen nur jede eines vulkans gemeint sind - werden wenig später schon „schwermut” und ein noch immer nicht verstummter „innrer ruf zu dir” eingestanden. Die zweite strofe ist noch nicht beendet · da wird bereits beteuert: „Dein ist mein tag zuerst · ich bin dir eigen” und unversehens ersezt ein „uns” das eigentlich angebrachte „mich”. Neun zeilen schwelgen geradezu in der erinnerung an die vergangene gemeinsamkeit mit den „starken schlingen” die beide damals „umfingen”. Aber das präteritum wird im gleichen atemzug ausser kraft gesezt wenn diese schlingen „unlöslich” genannt werden. Noch immer glaubt der sprecher durch ein körperliches „zittern” empfänglich zu sein für alles was den entfernten anderen bewegt. Erst im lezten vers macht er sich noch einmal die eigene „qual” bewusst der das glück nur des freundes gegenüberstand. Allein dadurch erscheint die mühsame innere trennung gerechtfertigt die gleichwol eben gerade noch nicht „abgeschlossen” zu sein scheint.

Das mag auch damit zu tun gehabt haben dass die äussere trennung noch viel schleppender verlief. 1910 - drei jahre nach dem erscheinen des SIEBENTEN RINGS - diente Gundolf als mitherausgeber von Georges Jahrbuch für die geistige Bewegung. Im folgejahr nahm er den ruf an die Heidelberger universität an und nun war George regelmässig gast in seinem haus am Schlossberg wo zu pfingsten 1919 das legendäre „Seelenfest” des George-Kreises stattfand. Viele jahre lang arbeiteten beide zusammen an Shakespeare-übersetzungen die Gundolf in zehn bänden herausbrachte. Kurz vor dem krieg fand sogar eine gemeinsame reise nach Italien statt. 1916 erschien Gundolfs berühmtes Goethe-buch mit dem swastika-signet der wissenschaftlichen werke von Georges BfdK-verlag. In den zwanziger jahren stockte der briefliche kontakt aber erst Gundolfs heirat 1926 bildete den schlusspunkt der beziehung.

7313 Das lockere saatgefilde lechzet krank

Wenn sowol Morwitz als auch Hildebrandt (HW 1960, 251) dieses gedicht auf Robert Boehringer beziehen besteht wenig aussicht auf breite zustimmung für die idee es gehöre zur gruppe der an Gundolf gerichteten (vergleiche Wk, 399) und bilde somit einen abschluss nach dem ABSCHLUSS. Im unterschied zu Gundolf sei es Boehringers „Jugendlichkeit” bei „gleicher Traumkraft” doch „nicht so sehr auf ein Betrachten der Grossen der Vergangenheit, wie auf künftige eigne Tathaftigkeit” gegangen (M). Aber das im frühjahr gerade gepflügte und nun auf die saat wartende feld - der zyklus heisst ja GEZEITEN - spiegelt vor allem den wunsch des sprechers wider vor einem „fruchtenden bad” zu stehen. Jeder einzelne der faktoren könnte das bewirken: die nackte brust des neuen freundes · sein haar sein weinen und sein mund (daher der verzicht auf den plural). M macht darauf aufmerksam dass es zu dem ersten treffen mit Boehringer ein knappes jahr nach dem tod Kronbergers kam (vergleiche dazu 7719) - also in noch nicht ganz überwundener beklommenheit der jener angeschlagene zustand des feldes zwischen frösten und frühjahrsstürmen entspricht.

Bemerkenswert ist aber dass schon jezt - und ausgerechnet unmittelbar vor beginn des Maximin-zyklus - eine übertragung künftiger schaffenskraft bereits nicht mehr vom entrückten Maximin erwartet wird der geradezu schon in vergessenheit geraten zu sein scheint. Vielmehr wird alles diesbezügliche vertrauen in die ganz irdische „Jugendlichkeit” des Neuen gesezt. George war doch viel geerdeter als er gern dargestellt wird.

7314 Da waren trümmer nicht noch scherben

Das gedicht zeige dass das „Sich-zusammen-Finden” mit Boehringer viel schneller erfolgte als das „langsame Reifen” der beziehung zu Gundolf (M). „Eine einzige stunde unmittelbar nach dem ersten Treffen” habe genügt „um die geistige Einung herbeizuführen” (M). Ursächlich dafür sei die „Intensität des Fühlens, die der Dichter bei dem voraufgegangenen Erlebnis im Gegenpart vermisst hatte” und die nun „auf seiten des jüngeren Freundes” voll vorhanden gewesen sei (M). M spricht von der gleichzeitigkeit eines „apollinischen Licht-Rauschs” und eines „dionysischen Rasens, das durch keine Kraft einzudämmen war”.

7315 Das kampfspiel das · wo es verlezt · nur spüret

„Traum” bestimmt M hier als das „nachträgliche Wiedererleben im Geist, das Voraussetzung für die Entstehung eines Kunstwerkes ist”. Drei motive - jedem ist eine strofe gewidmet - verändern sich in diesem geistigen wiedererleben: das kampfspiel der kuss und der abschied. Der Werkkommentar spricht ganz ähnlich von einem "Prozess des Nachsinnens" - allerdings über „die vergangene Liebe" (WK, 401). Das ist erstaunlich denn jede der drei genannten veränderungen lässt sich doch gerade als bestätigung dieser liebe sinnvoll verstehen und macht den geliebten nur noch begehrenswerter.

„Die geistige Auseinandersetzung, die bei jeder menschlich nahen Beziehung früher oder später unausbleiblich ist” (M) kann ursprünglich den unterlegenen sogar verletzen und sichtbare spuren hinterlassen - etwa wenn dieser den kopf weinend im schooss versteckt. Es ist gut belegt dass George insbesondere neue freunde im gespräch prüfte („geistige Auseinandersetzung" wäre dafür eine eufemistische bezeichnung) und dabei schonungslos sein konnte: in diese richtung deutet „zerschnüret”. Im nachhinein gewinnt dieses eigentlich wenig liebevolle verfahren an grösse wenn es den ganzen stolz des anderen erweist der so schwer daran trägt dass ihm grenzen aufgezeigt wurden. Der ursprünglich „wilde kuss” - der erhaltene wie der gegebene - dessen leidenschaftlichkeit ins unerschöpfliche zielen möchte und dem - ist er ja eben als kuss per se kurzlebig - doch immer die baldige „vernichtung” bevorsteht wird im nachhinein „lind”. Und die bitterkeit des nächtlichen abschieds der den anderen doch fast wieder zu einem fremden macht erscheint süsser in dieser rückschau. Gedichte die auf so viel intensität schliessen lassen und ohne klagetöne auskommen finden sich unter den an Gundolf gerichteten nicht.

Der Werkkommentar geht bei diesem gedicht von einem „Wechsel der Sprecherinstanz” aus. Ihm „scheint es hier, als spräche der geliebte Jüngere, der wohl allein seinem Gegenüber einen verletzenden Hang zur zersetzenden Prüfung (...) vorwerfen kann.” (Wk, 400) Allerdings läuft ja alles auf eine rechtfertigung eben dieser prüfung hinaus.

7316 Was ist dies fremde nächtliche gemäuer?

Das gedicht bietet eine probe schwarzer romantik. An diese epoche mit ihrer begeisterung für alles mittelalterliche erinnert sogar die ungewöhnliche form. Auf jede der drei strofen folgt nämlich ein einzelner vers und diese drei verse reimen miteinander wie körner in spätmittelalterlicher lyrik.

Bis zum beginn der dritten strofe spricht der jüngere. Er ist beunruhigt durch erinnerungen an frühere beziehungen von denen immer noch geisterartige „schemen” geblieben sind die ihn nun unangenehm bedrängen. Der ältere habe sie im heissen sommer dieses erlebnisses für eine weile „festgebannt” und sie wie mit einer gabe von „wein und myrrhe” auf einem weichen lager („pfühle”) ruhigzustellen vermocht. Nun aber sind sie in der nacht wieder so spürbar geworden dass dem jüngeren sprecher seine ganze umgebung bedrohlich vorkommt: wie ein „fremdes gemäuer” · ruinen mit „verschlungnen gängen” in denen diese geister noch immer unheimlich „huschen” obwol der morgen sich schon ankündigt.

Der ältere versucht zu beruhigen: die gestalten der vergangenheit seien „ganz zerschellt” als er „diese gartengründe” aufsuchte um sie vor ihrem ende sich nützlich zu machen (indem er seine leidenschaft durch ihren „odem” noch kräftigte). Seitdem seien sie nur noch „schatten” aus denen das „wesen” gewichen sei. Geltung für den jüngeren - der hier etwas psychologisierend als „ihr schöpfer” bezeichnet wird - hätten sie nicht mehr. - Dass von George eine therapeutische wirkung ausgehen konnte ist von jüngeren vielfach glaubhaft bezeugt.

7317 Wieviel noch fehlte dass das fest sich jähre

III,4 trestern : die festen rückstände der trauben nach dem vorgang der pressung

Am ende des ersten jahrs der hier „fest” genannten beziehung ist der hagelschlag ein deutliches zeichen für den umschwung. Tränen („zähren”) sind aber wol doch notwendig um die „geistige Saat” (M) richtig aufgehen zu lassen. Und auch der wein entsteht nicht unmittelbar aus der schönheit der trauben die an den weinstöcken schwellen · er bedarf vielmehr ihrer zerstörung einerseits zu faden („schaalen”) trestern und zu most andererseits der erst nach monaten unsichtbaren gärens im dunkeln seinen wert gewinnt.

So wie die ernte für strauch und wiese den verlust ihrer zierden bedeutet · so wie die schwalben im herbst fortziehen: so „muss” auch glück verblassen. Seine einbettung in einen umfassenden gesetzmässigen zusammenhang nimmt diesem verlust den anschein eines ungerechten schicksalsschlags und erleichtert es sich mit ihm abzufinden.

7318 Nun lass mich rufen über die verschneiten

Am ende des an Robert Boehringer gerichteten binnenzyklus steht wiederum ein gedicht des danks. Es blickt anerkennend zurück auf die zusammen erlebten jahreszeiten (die hier „gezeiten” genannt werden) jenes schon im vorigen gedicht erwähnten einzigen „sonnenumlaufs” in denen der sprecher sich immer als ein vom freund gelenkter empfand was diesem freilich nicht bewusst gewesen sei. So wird der in eine andere richtung gehende eindruck aus der ersten strofe von 7315 zurechtgerückt. Dass die zunächst eher als „spiel” aufgefasste beziehung sich so vertiefte dass sie dem sprecher schliesslich ernsten „trost” bieten konnte muss als ausserordentliche anerkennung des geliebten verstanden werden. Der rückblick erfolgt durch eine aneinanderreihung ländlicher bilder: einer frühlingshaften blumenwiese für die erste begegnung - deren „erste mahd” im juni - den im sommerwind rauschenden reifen getreidefeldern - dem wiedersehen als das laub zu welken begann und der sprecher sich vollends dem jüngeren unterstellte - den gefühlen der einsamkeit unter denen das tal nach dem abschied litt. Immer war das haus des freundes - aber eigentlich doch sein „augenpaar” das ziel jeden weges. In keinem anderen gedicht hat George so uneingeschränkt jede pose des herrischen bestimmers vermieden wie hier. Im ganzen jahr auf das nun vom späten winter aus zurückgeblickt wird sei alles so gekommen „weil du es so bestimmt”. Die zeitlich ohnehin begrenzte unterwerfung wirkt schnell weniger erstaunlich wenn man nach einem blick auf LOBGESANG 7321 („Du bist mein herr!") erkennt dass sie Boehringer nur insofern gilt als der Eros dem Dichter im leib Boehringers erschien - für dieses eine jahr.

M lässt aber keinen zweifel daran dass im mittelpunkt ein innerer abschied steht. Zu recht betont er dass „Qualen” wie in den auf Gundolf bezogenen gedichten hier gar keine rolle spielen. Trotzdem hätten sich nun die wege getrennt weil der „des Jüngeren zur äusseren Tat” - eine anspielung auf Boehringers später sehr bedeutende rolle im wirtschafts- und sozialbereich - ein anderer war als „der Weg des Dichters zur Gestaltung des Kunstwerks”. Im vergleich zur beziehung mit Gundolf blieb das rein freundschaftliche verhältnis noch viel unbedingter und länger - bis zum tod Georges - erhalten · ja Boehringer wurde über das vor beiden noch liegende gemeinsame vierteljahrhundert hinaus für George immer unersetzlicher.

7319 FLAMMEN

I,2 umblase : man wird so betonen wie es das metrum nahelegt aber die doppeldeutigkeit als eine geistreiche zugabe schätzen.

II,1 flacken : flackern (im gegensatz zum hoch auflodern) · aber auch sich ausruhen (süddeutsch)

III,2 starren : starr werden. Das bezieht sich auf die von der hitze des brands geschmolzenen „barren” (etwa wie von gold) in denen sich erkaltete frühere erlebnisse verfestigt hatten (M) bis nun die „tropfen” zu jenen „perlen” erstarren die für „Gebilde der Kunst” (M) stehen (welcher vorgang hier allerdings „kaum" ausreichend zustande kommt durch das vom Eros zu verantwortende immer neue „gerase"). So gesehen ist der hauch des Eros eine bedingung für das gelingen des kunstwerks - und kann womöglich auch zur gefährdung werden. - Nicht zuzustimmen ist der rede von „starrenden Perlen” (Wk 405, Anm. 3).

IV,1 sode : wie „sud” - ein substantiv aus „sieden”

Ein zwischen bewunderung und ratlosigkeit schwankender aber vielleicht auch ein wenig vorwurfsvoll klingender sprecher wendet sich - und zwar gerade nicht mit einer bloss „rhetorischen” frage (Wk, 405) - an den Eros dessen macht über menschen er in besonderem maasse erfahren hat aber nicht zu erklären vermag. Die frage zielt darauf warum „uns" (also den sprecher) „immer" ein „fernres fremdres wehn" (nicht: ein „immer fernres fremdres wehn") ergreift (als das bisher schon bekannte) - oder mit anderen worten: warum „wir" - kaum dass „wir eine weil in stille" in einem schon bestehenden liebesverhältnis sozusagen ein wenig zur ruhe gekommen sind - von neuem erglühen: nun aber für einen der als ein fremderer (als der aktuelle geliebte) „uns" (also dem sprecher) bislang ferner (als jener) stand.

Diese macht wird dargestellt in bildern einer glut die „barren" (von edelmetall) verflüssigen · damit also frühere oder noch bestehende erlebnisse in der menschlichen seele überlagern oder umformen kann. Fragwürdig wird diese macht insofern als sie „unsre kraft in überwallendem sode” - folgt man den überlegungen von Tina Winzen - wie ein vorschnelles ejakulat fruchtlos „auf metall und grund zu schnellem tode” verrinnen - oder ganz akkurat: „rasch erkalten bzw. ins Erdreich versickern” (Wk, 406, Anm. 5) lässt. Die lezte untersuchung des ebenso viel- wie zweideutigen gedichts wird sicher nicht so bald erscheinen.

Der gott antwortet dass das durch seinen hauch angefachte feuer zwar verzehrend sei aber den betroffenen gerade dadurch zugleich in einen zustand „voll lichts” versetzt. Zwar leuchtet für gewöhnlich alles in brand geratene hell · die wendung erinnert aber auch an das innere licht an dem die mystik das göttliche im menschen erkennt. Er verrät sogar das geheimnis dieses zusammenwirkens: es werde ermöglicht weil sein hauch aus „den gleichen und geheimen stoffen” bestehe die jene glut im fragesteller bewirken. Die eigentliche tragweite dieser vorstellung wird erst im nächsten gedicht sichtbar. Im übrigen ist damit erneut eine übereinstimmung zwischen menschlichem und göttlichem angedeutet und es ist gut vorstellbar dass der leser schon auf den nahen Maximin-zyklus vorbereitet wird.

Überhaupt ist dieser hauch so entscheidend dass M sich zu der behauptung hinreissen lässt im streit der vorsokratiker - in deren verehrung George „mit Hölderlin und Nietzsche einig” gewesen sei (HW, 258) - über das allem zugrunde liegende element hätte George sich für die luft entschieden. Der hauch ist es der das eigentlich „stille” glimmen „zu lohen zacken” auflodern lässt sobald „ein neuer mund” erscheint. M denkt zum amüsement Winzens (Wk, 405, Anm. 3) dabei treuherzig an den „entflammenden Anblick eines menschlichen Antlitzes”: eine lesart die George ja klüglich auch nahegelegt hat. Wie auch immer - der hauch ist wie ein sturm stark genug um dieses feuer zu einem „schrägen brand” zu machen. Hildebrandt wiederum sieht George auf der seite Heraklits und seines „Weltfeuers” (HW, 258). Es ist aber gerade das zusammenspiel beider elemente das Georges Eros so stark macht.

7320 WELLEN

I,2 zwieseln : gabeln

III,1 schlossen : hagelkörner

IV,1 myrtenfels : Die Brautmyrte ist ursprünglich im mittelmeerraum beheimatet und war der liebesgöttin Aphrodite geweiht. Der kranz aus weiss blühenden myrtenzweigen symbolisierte die jungfräulichkeit der mädchen und bräute und wurde insbesondere bei hochzeiten noch bis ins neunzehnte jahrhundert getragen.

V,1 perlmutterfarbne leiber : leichen

VI,1 jug: starkes präteritum zu jagen (wie frug zu fragen)

In der tat schneidet das wasser weniger gut ab · es wird hier nur deshalb berücksichtigt um den bereits dargestellten wert des angefachten feuers hervorzuheben. Allem göttlichen ist das wasser fremd. Von der ähnlichkeit des gedichts mit einem entwicklungsroman spricht Tina Winzen im Werkkommentar (Wk, 409) · es ist aber eine armselige entwicklung die die wellen nehmen. Das gedicht zeichnet ihren lebensweg von der kindheit - in der sie „als bäche” noch einigermaassen liebenswert erscheinen - bis zum erwachsensein · ja über den entwicklungsroman hinaus bis ins alter nach - nur um zu zeigen dass von einer entwicklung eben gar keine rede sein kann. Gleichmütig - auch dieser begriff ist Tina Winzens darstellung entnommen - spülen die längst nicht mehr jungen wellen mal verfärbte leichen mit sich · mal unterstützen sie die küstenschiffe auf ihrem weg um das glück ausgerechnet von kaufleuten zu mehren („glückerfüllt” ist hier ironisch gemeint). Nur die hochzeit - sie ist durch den „myrtenfels” markiert - unterbricht den abgestumpften gleichmut des wellen-alltags für einen augenblick. Als sie endlich die hohe see erreichen lösen sie sich vollends in gestalt- und bewusstlosigkeit auf. Kein grund zur trauer - hat doch ohnehin keine von ihnen je ein individuelles dasein erlangt. Wie sollten sie auch? - als immer nur von strömungen getriebene.

Auch so lässt sich der Eros preisen: indem gezeigt wird wie dumpf das leben der menschen ohne ihn verläuft - und mögen sie auch alle heiraten. Gemeint ist das leben aller die nicht so lieben wie in FLAMMEN dargestellt. An ihnen geht der Eros achtlos vorüber - wol wissend dass sie die „geheimen stoffe” gar nicht in sich tragen die dem von seiner fackel entzündeten feuer zu brennen erst erlauben. Beide gedichte gehören also untrennbar zusammen und umreissen gemeinsam eine ganz eigene und zugespitzte theorie der liebe.

7321 LOBGESANG

8 schlag : Der Werkkommentar gibt sich viel mühe um ähnlichkeiten von Georges Eros mit dem bild nachzuweisen das man sich von Dionysos macht. Daher wird hier an den schlag einer peitsche gedacht wie sie Dionysos bisweilen trug (Wk, 411). Allerdings legt George ja gerade wert auf die feststellung dass sein Eros unbewaffnet sei - auch wenn er dabei vielleicht nur an pfeil und bogen dachte. „Schlag” - und damit auch „fiber” - könnten hier nur im bildlichen sinn für das mit dem Eros verbundene leid stehen das wie gerade erst in 7317 gezeigt die unvermeidbarkeit eines schicksalsschlags hat. Wk spricht schliesslich von einer „um dionysische Charakteristika erweiterten Eros-Figur" (411). Das sah schon Hildebrandt nicht anders: „Der LOBGESANG ist ein hymnischer Mythos, in den die zwei hellenischen Mythen von Eros und Dionysos eingegegangen sind" (HW 1960, 258). Manchmal ist es nicht verkehrt auch einen blick in die untere schublade zu werfen wo die sonst so verachtete „hagiografische" und „Erinnerungsliteratur" schlummert.

9 Der früher nur den Sänftiger dich hiess : M sieht hier eine bezugnahme auf Hesiods Theogonie · Hildebrandt (HW, 259) und der Werkkommentar „auf die Eingangsgedichte des Zyklus” (also auf George selbst. Wk, 410).

13 mit deiner schar von tieren : George hat keinerlei skrupel dem Eros raubtiere zur seite zu stellen als sei er der kleine bruder des Dionysos. Denn hier geht es um seinen Eros und nicht den der Griechen.

14 mäler : wundmale

21 befleckung : als metonymie zu verstehen. Das drastische wort wird zur bezeichnung des nicht mehr reinen sondern befleckten gewissens gewählt unter dem ein christlich erzogener aufgrund seines als sündig gebrandmarkten liebens bewusst oder unbewusst leidet. Abhilfe verspricht die anerkennung des vorchristlichen Eros. Dass dennoch jeder an eine pollutio denkt hätte George mit einem anderen begriff leicht ausschliessen können - wenn er es gewollt hätte. Eine angemessene atmosfärische untermalung darf erwartet werden wenn zu dem Eros gesprochen wird.

26 Vergessnes lächeln : lächeln in dem das denken des ichs nicht mehr um sich selbst kreist · es sich selbst „vergisst”. Dazu gehört auch dass über die mit der vergangenen liebe verbundenen „schläge" dank des neuerlichen erscheinens des Eros hinweggesehen werden kann.

Über Georges charisma wurde so viel geschrieben aber das mancher gedichte bleibt immer lebendig. Eines davon schliesst die LIEDER VON TRAUM UND TOD ab · ein anderes GEZEITEN. Atemberaubend ist dieser kristallklare hymnus der es mit der fülle seiner einfälle schafft in jeder zeile faszinierend zu bleiben obwol er auf alle zwischentöne verzichtet. Sofort wird der Eros direkt angesprochen um ihn der uneingeschränkten gefolgschaft zu versichern. Ein beispiel für das glück der unterwerfung unter seine herrschaft (7318) schloss ja bereits den Boehringer-zyklus ab. Und mit der zweiten zeile ist das preislied schon in vollem gang. Es gilt gleich unverblümt der erscheinung dessen der ähnlich wie Maximin beides ist: gott und seine verkörperung die gemeint ist wenn über sein erscheinen gesprochen wird. Dem kindlichen putto ähnelt er dann natürlich nicht: niemand ist mit flügeln und pfeil und bogen unterwegs. Erwachsen ist er mit seiner „rosigen ferse” aber erst recht nicht.

Ausser dem festlichen kranz - tritt der Eros auf spürt also wem er erscheint nicht mehr den alltag - trägt er buchstäblich keine attribute: nicht einmal eine bestimmte kleidung und ganz offensichtlich sogar gar keine. Kein problem - „schön” ist er ja immer während ihm im übrigen eine „viel-wechselnde gestalt” bescheinigt wird. Denn seine erscheinung ist auf menschliche leiber angewiesen von denen jeder nur auf zeit geliehen ist. Deshalb lässt George ihn textilfrei: die kleidung ist im gegensatz zum kranz nicht teil der göttlichen verkörperung sondern angelegenheit des jeweiligen menschen.

Sein aus 7319 bekannter „hauch” heisst hier odem und ist „duftig” und nun weniger „umblasend” als maassvoll betäubend: wen sein „süsses wehn” trifft gerät ein wenig ins taumeln. Weichgespült ist der gott des jubelnden schlusslieds allerdings durchaus nicht. Einmal erinnert sich der sprecher doch an den unheimlichen Eros von 7319 der auch „zermalmen” kann. Aber schon ist ihm allerlei ungetier beigesellt: mit „hauern” und „scharfen klauen”. Kommt es nun beim auftritt des Eros wie kaum anders zu erwarten zu „seufzern” und „gestöhn” · „mälern” oder gar „wunden”: dann liegt es an der entourage. Der Gepriesene aber wäscht seine hände in unschuld und jeder grund an ihm zu zweifeln entfällt. Und nicht wenig strahlt diese unschuld sogar auf sein bestiarium aus: auch dessen „staub und feuchte” können gar nichts anwiderndes haben · ist doch „kein ding das webt in deinem kreis” jemals „schnöd”: eine an die scholastik erinnernde logik. Wer wird es jezt noch wagen weiter mit dem finger auf die wundmale zu zeigen oder über die seufzer zu klagen? (Im übrigen ist es dadurch nicht mehr erlaubt eine form der liebe „schnöd" zu nennen - auch nicht die hier gemeinte die weil sie mit der zeit zwangsläufig wechselt vermeintlich besonderer rechtfertigung bedarf.)

So ist nun der boden bereitet um den Eros als gott der vergebung der heilung und tröstung feiern zu können ohne noch länger mit einwänden rechnen zu müssen. Wer sich ihm unterstellt braucht nichts mehr zu fürchten. In jeder gefährlichen und belastenden lage („in fahr und fron”) winkt vielmehr der sichere sieg und das verhältnis von herrschaft und „dienst” wird mit „erneuter huldigung” - also durch jede neue liebe - bestätigt. Der mit ihm verbundene schmerz den George selten verschweigt muss er„duldet" werden. Es ist nicht immer der schmerz des verlusts wie beim tod Kronbergers oder - wovon George jezt noch nichts ahnt - v. Uxkulls sondern viel öfter der des verzichts wie er ohne einen ton des klagens am eindrücklichsten in „Mein kind kam heim" (7609) gestaltet ist. Er ist keinem lieben so unerbittlich auferlegt wie dem Georges. Deshalb bedarf dieser des Eros mehr als andere. Denn der gott allein „heilt die risse" und trocknet die tränen: aber nur durch sein „süsses wehn" das sein immer erneutes und bereits beschriebenes erscheinen zur voraussetzung hat. Das also ist der „sieg". Dann kommt er verlässlich wieder: erst mit taumeltrank und rosiger ferse · dann mit der tierischen schar und bald auch den neuen wunden so dass der kreislauf sich weiter dreht. Einem so unverzichtbaren herrn die gefolgschaft zu kündigen ist gar nicht möglich. George ist kein buddhist · begierig darauf das rad anzuhalten und auszusteigen: er preist vielmehr im schlussvers das erhöhte lebensgefühl wenn der gelöste blick lächelnd (also ohne angst) in die weite gehen kann weil er in der sicherheit des immer erneuten sieges nicht länger dazu verdammt ist auf die irdische not des ichs zu starren. Er wünscht weder dessen auflösung noch möchte er opfer der klauen und hauer werden die durchaus einmal tödliche wunden reissen können: „wenn wir nur überdauern” wird ausdrücklich als bedingung des „siegs” genannt. So endet GEZEITEN auch im bewusstsein der besonderen gefährdung mit der stolzen bejahung des eigenen so-seins.

Man sieht übrigens auch wie nahe der Eros dem - gleichfalls nicht durch den schick seine kleidung imponierenden - engel des VORSPIELS steht. „Dienst” ist wie immer bei George befreiung · „Du bist mein Herr!” ihr wahlspruch. Der engel stand noch im tod an der seite des sprechers. So wird auch auf den Eros verlass sein denn er ist doch mehr als seine schönen aber kurzlebigen verkörperungen.

In diesem gedicht folge George - schreibt der hier mehr denn je aller orientierung verlustig gegangene Osterkamp - „den Mustern der Schwulenorgie”(OF 2010, 34. Vom selben absurden befund blieb ja schon 7207 nicht verschont). Auch wer sich in diesem metier weniger gut auskennt wird von einer orgie wenigstens die verschwommene vorstellung haben dass sich an ihr mehr als zwei zur gleichen zeit beteiligen. Davon ist nun aber im ganzen gedicht an keiner stelle die rede. Auch die nur zu zweit durchgeführten vorgänge körperlicher art sind überschaubar: „Du wischst die tränen” ist wol nicht mehr als ein dichterisches bild. So bleibt allenfalls das doppelsinnige „Du rührest an”. Das ist die ganze „Schwulenorgie”. In Osterkamps darkroom geht das licht nur aus weil sich dort gar nichts abspielt.

Was immer sich Osterkamp - sobald sexuelles auch nur von ferne zu wittern ist - von seiner dann rasch erblühenden vorstellungskraft eingeben lässt - etwa wenn „jede fiber” beim „schlag” des Eros „zittert” · der sprecher seinen leib „duldend zurückwirft” oder von „befleckung" spricht: zu einem homofoben rundumschlag liesse sich bei weniger erregter betrachtung kein anlass finden. George dürfte schmunzeln wäre ihm der anblick vergönnt wie noch nach hundert jahren die bürger auf der fährte von skandal und sensationen in jede seiner kleinen fallen plumpsen weil sie den unterschied zwischen bild und gegenstand nicht beachten - so wie sie „Schwulenorgie” und sadomaso-party durcheinanderbringen. Das fällt insofern kaum ins gewicht als im ganzen NEUEN REICH weder das eine noch das andere gefeiert wird.

Dem servilen gefolge zu imponieren reicht es bei Osterkamp auch so noch allemal - und selbst mit noch viel weniger. Osterkamp habe „schon” 2001 - wie im Werkkommentar anerkennend und durch den gedichttitel LOBGESANG anscheinend zusätzlich inspiriert vermerkt wird (Wk, 404, Anm. 2) - formuliert dass es sich um „den Hymnus auf einen Gott” handle. Wenn diese erkenntnis germanistischer „Forschung” tatsächlich einen solchen lorbeerkranz verdient würde der aber anderen gebühren die schon äonen früher auf die idee kamen: vielleicht Morwitz (bereits 1934,108) oder Hildebrandt (1960, 259). Die hätten ihn aber für solch eine binsenweisheit gar nicht gewollt.