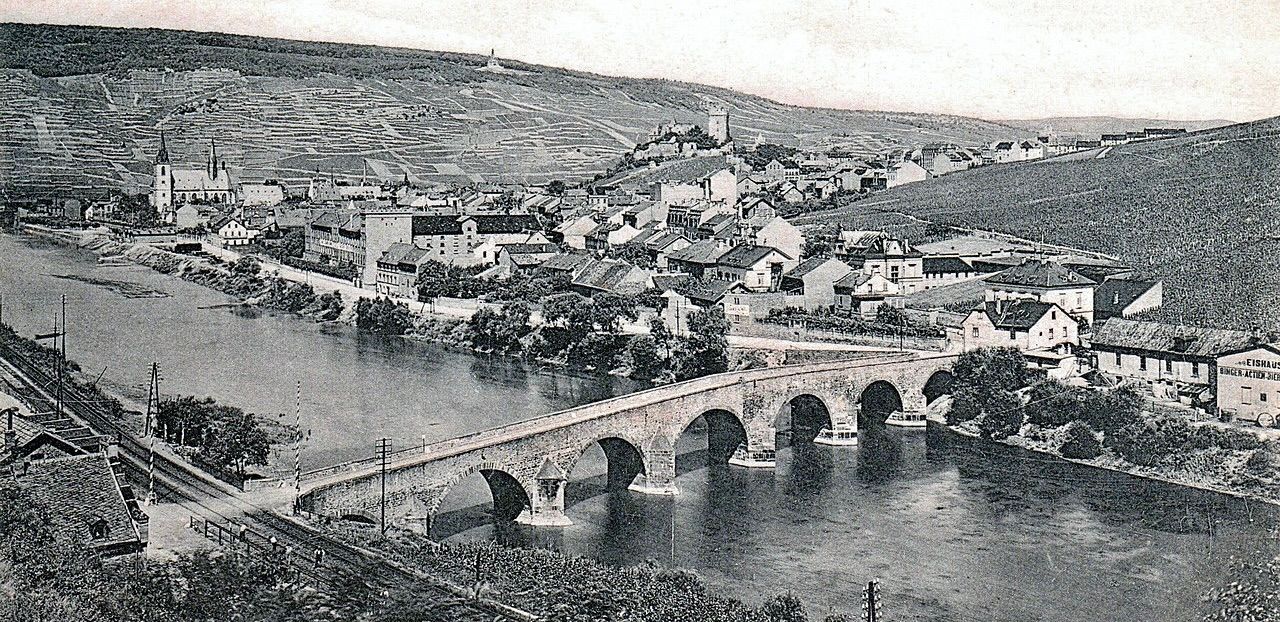

Auf der Drususbrücke über der Nahe begegneten sich George und Ida Coblenz nach dem ende der freundschaft noch zweimal „ohne gruss" (7621).

7 DER SIEBENTE RING

75 TRAUMDUNKEL 7501-14

76 LIEDER 7601-28

75 TRAUMDUNKEL 7501-14

7501 EINGANG

I,1 gestalten : anspielung auf den ersten zyklus GESTALTEN und den unmitelbar vorangegangenen über Maximin.

I,4 karneol : rötlich brauner edelstein

II,1 male: denkmal oder statue

III,4 Traumfittich : „fittich” ist ein dichterisches wort für flügel sei es eines vogels oder der dichterischen fantasie.

Das eingangsgedicht will lediglich mit der atmosfäre dieses zyklus von vierzehn gedichten vertraut machen der sich einer romantischen welt der wälder brunnen und marmorbilder widmet. Noch aber sind ihre bewohner im „dämmer der frühe” durch „ahnendes schweigen” gebannt.

7502 URSPRÜNGE

Das gedicht umfasst vier abschnitte mit neun sechzehn sechs und acht gereimten versen. Dieser geradezu gewaltige umfang des ganzen und die unregelmässige grösse der teile ist für George ungewöhnlich und mag damit zusammenhängen dass es an nur einem tag im jahr 1904 entstand um noch rasch eine lücke in der nächsten ausgabe der BfdK zu füllen. Die langwierige arbeit der inhaltlichen verknappung und der sprachlichen verkürzungen konnte hier nicht durchgeführt werden. Eine weitere besonderheit bieten die beiden letzten verse in der sonst nicht erhaltenen geheimsprache aus Georges schulzeit.

In der neuen gesamtausgabe (SW VI/VII, 116f.) bietet Ute Oelmann die vier abschnitte mit nummerierung und den zweiten in gestalt von vier · den vierten von zwei kreuzgereimten vierzeilern dar womit sie der ersten veröffentlichung in den BfdK von 1904 folgt.

I,2 verweser : verwalter

I,5 psalter : kostbares buch mit biblischen psalmen (die während einer prozession gesungen werden)

Der „lachende zug” dürfte auf erinnerungen zurückgehen die sich George in der kindheit bei weinfesten in Bingen und bei den schon von Goethe ausführlich beschriebenen Rochusfesten und prozessionen einprägten. Er ist als bestandteil des „jugend-traums” ausdrücklich idealisiert. Überhaupt ist der abschnitt eigentlich die verherrlichung jugendlicher wahrnehmung und begeisterungsfähigkeit - und ihrer naivität.

II,4 Pan : zum gefolge des Dionysos gehöriger gott der hirten und sinnlichen genüssen aller art nie abgeneigt. Im christentum wurde Pan mit seinen bocksfüssen und -hörnern daher zum inbegriff des teuflischen wesens schlechthin gemacht. Dass George hier gerade seinen namen nennt ist also ein bekenntnis.

II,4 Hebe : (römisch: Iuventas) mundschenk der olympischen götter und göttin der jugend (die menschliche jugend erneuern konnte)

II,16 des Caesarsohnes aar : anspielung auf den legionsadler dem auch die truppen des feldherrn Drusus folgten der sie in Bingen ein lager · vielleicht ein kastell errichten liess. Kaiser Augustus war sein stiefvater.

„Ursprünge” bezieht sich vor allem auf die eigenen anfänge und deshalb auch ein wenig auf die der eigenen heimat. Dort ist die zeit der „rauhen jäger” nur eine art vorgeschichte. Alles nennenswerte beginnt erst mit der ankunft der römer mit ihren göttern und den dem Dionysos zugeordneten (daher „heiligen”) rebstöcken den marmorbildern und luftigen hallenbauten. Stolz weist der sprecher auf den abglanz („schein”) dieser grossen historie von der auch er sich noch beeinflusst sieht. Deren „schein” empfing der junge George aber auch wenn er als kind in „gruben” wühlte und dabei „ihr gold ihr erz ihr thon” fand: münzen metallteile oder scherben was ihm das gefühl gab den atem der soldaten zu spüren. Bingen war zur römerzeit ein militärischer stützpunkt und so ist es gar nicht erstaunlich dass zwei strofen sich den legionen widmen · wobei freilich auch (vom Dichter oder schon vom kind?) des trosses gedacht wird mit seinen huren - und die lustknaben werden dann natürlich auch nicht vergessen (fast fragt man sich warum nicht auch sie heilig genannt werden die doch dem Dionysus ähnlich nah standen wie der wein). Zulezt gewinnt die vergegenwärtigung so sehr die oberhand dass das präteritum aufgegeben wird und die „stampfende kohorte” im präsens auf dem „bergweg” über Bingerbrück erscheint den der schüler von seinem zimmer im elternhaus am Nahekai aus sehen konnte - so als ob sie gleich „brück und pforte” seiner heimatstadt im handstreich besetzen würde.

III,2 gestaupt : gezüchtigt

III,3 starrend : in erstarrtem zustand

Auf das christliche Bingen blickt der bezeichnender weise nur kurze dritte abschnitt. Einerseits ist das lustvolle ja zu allem weltlichen beendet aber die freude an der sinnlichen pracht doch als wenn auch weniger stark zutage tretendes erbe geblieben. Angespielt wird auf die aus der antike übernommene bauform der basilika · insbesondere die in die höhe strebende gotische. Das doppelgesicht des mittelalters wird dadurch angedeutet dass dieselben menschen den leib unter grabplatten vergruben gerade dort wo andere darübergingen - was für die verachtung oder fesselung des einst „freien” leibes spricht.

IV, 4 heischer : der etwas in forderndem ton verlangen kann - und damit dem „herrscher” sehr nahesteht

Dass er sich als schon im knabenalter von „wollust” getriebenen bezeichnet unterstreicht dass George sich nicht in der mittelalterlichen tradition des Rheinlands sieht. Immerhin sieht er sich von deren „erhabenster” form bestimmt: dem trieb zum herrschen dem der junge George in seinem bekannten „schilfpalast” frönte auch wenn es in seinem reich fast keine untertanen gab. Aber mit der fantasie die eine sonst „keinem” verständliche geheimsprache erfinden konnte liess sich der kleine mangel leicht ausgleichen. Und das selbstbewusstsein war ausgeprägt genug um den wohlklang dieser sprache dem des chors attischer tragödien gleichzusetzen die damals den schülern altsprachlicher gymnasien schon im knabenalter bekannt waren. Es muss hier nicht akribisch unterschieden werden zwischen der kindlichen geheimsprache „imri” die George entwickelte als er am Naheufer schilfhütten baute - und der späteren geheimsprache die der gymnasiast entwickelte (und die er bis ins alter für notizen verwandte) und deren einzige erhaltene kostprobe den abschluss des gedichts bildet. Im gedicht zieht der Dichter selbst unterschiedliche altersstufen zusammen.

7503 LANDSCHAFT I

7504 LANDSCHAFT II

7505 LANDSCHAFT III

7506 NACHT

7507 DER VERWUNSCHENE GARTEN

7508 ROSEN

7509 STIMMEN DER WOLKEN-TÖCHTER

7510 FEIER

7511 EMPFÄNGNIS

7512 LITANEI

7513 ELLORA

7514 HEHRE HARFE

76 LIEDER 7601-28

7601 VORKLANG

Der „wechselsang” ist ein dialog zwischen dem liebhaber (zweite und dritte) und dem oder der geliebten (vierte strofe) ganz im ton des minnesangs. Der liebhaber bekräftigt zunächst die allmacht der schönheit als eines motors des ganzen „weltenlaufs” im allgemeinen und das hochgefühl das sie im besonderen zu verleihen vermag. Aber die dritte strofe kennt den preis dafür und der liebhaber ist kein dummkopf: sie entlarvt die schöne illusion. Die schönheit kann den liebhaber in die knechtschaft · zulezt in „not und tod” zwingen (7318 hatte das weniger düster gesehen). Aber der geliebte - der „herr” - der sehr wol um seine schönheit weiss schwört dem „gebannten” doch seine gefolgschaft. So sind beide seiten nicht frei und denoch ganz mit sich im reinen. Jeder oder keiner ist des anderen herr · herrin ist allein die schönheit.

LIEDER I-VI

Diese sechs lieder dürften schon in der zeit der beziehung mit Ida Coblenz entstanden sein und sind damit auch nicht weit von der entstehungszeit der ähnlich schlicht und knapp wirkenden SÄNGE 44 entfernt. Sogar 4524 ist wol etwas jünger.

7602 (I) Dies ist ein lied

Das lied das sich so sicher ist ein lied zu sein ist aber doch ein lied anderer art: schon gar nicht simpel und gefällig. Überall wirft es fragen auf erzeugt widersprüche und vermeidet glatte perfektion. Bei neun zeilen ist freilich die fünfte die mittelachse. Den klingenden versenden der dritten und vierten zeile entsprechen aber nicht die der sechsten und siebenten sondern die der fünften und sechsten - so als liege die mittelachse zwischen der vierten und fünften zeile. Dann wäre die spiegelsymmetrie auch hinsichtlich der reimwörter der beiden ersten und der siebenten und achten zeilen gegeben wie man es erwarten könnte. Nun aber stört die neunte zeile die harmonie wie es in semantischer hinsicht der dritten und vierten gelingt: wer möchte ein gedicht schon hören in dem es um „kindisches wähnen” geht? Das muss man nicht schönreden indem man auf eine ferne vergangenheit verweist in der „kindisch” einmal dieselbe bedeutung hatte wie „kindlich”. Und „wähnen” ist nun einmal mit „wahn” verwandt und „fromm” zielt womöglich - aber nicht unbedingt - in die gleiche richtung. Wer aber nun eigentlich so kindisch und fromm sei - das wird nicht verraten. Geht es dem sprecher gar ironisch oder selbstkritisch um seine eigenen tränen die das adjektiv „fromm” durchaus aufwerten würde? Sind fremde gemeint die als „fromm” in die nähe von „falsch” oder wenigstens „naiv” gerückt werden sollen? Hat der oder die angesprochene die tränen ausgelöst oder der sprecher selbst und welcher von beiden hat denn so feuchte augen? Ist dieses lied „für dich allein” überhaupt eine freundliche gabe oder dient es einer beschämung? Damit nicht genug: kann ein solches lied von wahn und tränen überhaupt „leichtbeschwingt” sein? Und wenn es doch nur „leichtbeschwingt” durch „morgengärten” klingt: kann ein solches liedchen dann trotzdem wirklich tiefere schichten berühren (denn das meint „rühren” doch)? Und nun die lezte frage: spricht das lied von sich selbst oder ist es nur als ankündigung eines anderen · des eigentlichen liedes zu verstehen? Und darf man darauf vertrauen dass dieses angekündigte lied im zyklus wirklich noch folgt?

7603 (II) Im windes-weben

10 aug und haar : für George wesentlich für das beurteilen des menschlichen äusseren und geradezu als metonymie oder pars pro toto für das angesprochene „du” aufzufassen. Der hinweis ist natürlich auch nicht falsch dass blick und haare in der tradition der liebeslyrik schon immer eine herausgehobene rolle spielten.

Hier ist die spiegelsymmetrie um die achse nach der sechsten von zwölf zeilen in bezug auf die reime wesentlich perfekter durchgeführt. Eigentlich ein klagelied wobei die beherrschung nie verloren geht. Der begriff „windes-weben” verbindet das luftig-ätherische des windes mit dem auf etwas sehr konkretes gerichteten tun. Er steht für den beginn einer möglichen liebesbeziehung mit all seinen ungewissheiten. Aber die frage des sprechers wurde vom gegenüber nicht gerade ernst genommen und mit nur einem lächeln - das fast schon wie einem auslachen nahekommt - nicht befriedigend beantwortet.

Und ausgerechnet wenn der mai bevorsteht (in dem alle anderen dichter ihr liebesglück bejubelten) - wodurch der sprecher sich erst recht be„drängt” fühlt - (während ihn M als „symbolisch” für ein lebensalter versteht wie er auch „windes-weben” als umschreibung der jugend auffasst) bleibt dem sprecher - so seine befürchtung - nur das „sehnen”: gerade jezt erfolgt die gewünschte annäherung nicht. Ein ende dieses auf „alle Tage” angelegten sehnens ist nicht absehbar · allerdings vermag sich jegliche liebes-sehnsucht ihr eigenes ende nie vorzustellen das ja auch in der tat kaum jemals eintritt · selbst wenn sie sich zu einer erinnerung wandelt die immer bleibt und kaum leichter zu ertragen ist.

Ob die „nasse nacht” wirklich eine verregnete frühlingsnacht meint wie M in seiner manchmal eher zurückhaltenden vorstellungskraft glaubt sei dahingestellt.

7604 (III) An baches ranft

1 ranft : mittelhochdeutsch für „Rand”.

Was eben noch „mai” hiess wird nun durch „lenz” ersezt. Im entscheidenden aber hat sich nichts geändert. Der noch nicht sehr verlässliche sonnenschein erwärmt zwar offenbar beide (wenn „uns” nicht gar als pluralis maiestatis gemeint ist) für einen kurzen augenblick (während sich der nächste - achte - vers bereits um ein wintergewitter zu drehen scheint) aber richtig begonnen hat der frühling noch lange nicht. Es blühen gerade einmal die sträucher der haselnuss - das spricht für den februar. Wenn später die ersten „blumen” erscheinen werden könnten sie den beiden höchstens noch „nachgestreut” werden denn als paar wird es sie dann schon nicht mehr geben. Das wäre eine denkbar sinnlose geste: das symbol für das scheitern das in bälde schon erfolgt sein wird. Sie geht denn auch mit einem harten metrischen wechsel einher.

Das gedicht hatte immer kundige freunde. Hanns-Josef Ortheil zählt es zu den „gelungensten deutschen Gedichten" und kennt „diese Zeilen seit vielen Jahren auswendig" (https://www.ortheil-blog.de/2018/02/01/die-hasel-bluehen-kleiner-hymnus-auf-ein-grosses-gedicht/).

7605 (IV) Im morgen-taun

In diesem bemerkenswerten gedicht - anders als die beiden vorgänger hat es nie viel aufmerksamkeit auf sich gezogen - geht es wirklich so ausschliesslich um die „natur”dass sogar das wenig poetische wort einen platz im gedicht findet. Zu recht macht M auf dieses „technische Problem” aufmerksam. Wichtiger ist aber dass durch die beschränkung auf kirschblüten und rasenduft alles andere eben nicht angesprochen wird . . Dem Gegenüber genügt das · dem sprecher freilich nicht wenn er dem staub nachblickt den der südwind in der ferne aufwirbelt - und nach zwei langen punkten noch immer sich alles nur um die „natur” dreht. Da wird selbst die vielzahl der blüten abgewertet: „blüte nur” und noch lange nicht „frucht und laub”. So kommt vielleicht doch noch ein wenig symbolik ins spiel. Kein wunder dass der lezte satz nurmehr nach resignation klingt wenn sich der sprecher in sein schicksal fügt und es bei einer weiteren feststellung einer natürlichen äusserlichkeit belässt. Das alles klingt doch sehr nach Ida Coblenz (vergleiche etwa 5105).

7606 (V) Kahl reckt der baum

10 im harme : im gefühl des schmerzes oder der gram

Von einem „wir” ist nun nicht mehr die rede und das gespräch mit einem gegenüber wird erst recht nicht wieder aufgenommen. Vielmehr redet der sprecher mit sich selbst. Den anstooss dazu gibt die geste des winterlichen baumes der seine kahlen äste reckt so wie man arme sehnsuchtsvoll hebt. Der gedanke des sprechers drückt aber die möglichkeit aus dass dieses hoffen des baums unterstützung fände wenn er selbst seinem eigenen traum - den er im stillen in sich trägt - im angesicht des baumes nachginge (so als ob die beiden in ihrem schmerz sich dann gegenseitig stärken anstatt jeder für sich in verlassenheit zu verharren). Angesichts der absurdität des gedankens (dass man ihn erst nehme erwartet George ganz sicher nicht) soll von dem gedicht nur das beeindruckende und gar nicht abgegriffene bild für den zustand des sprechers bleiben - und dazu gehört dass er selbst doch mit viel weniger recht an die zukunft glauben darf als jeder baum in der erwartung des frühlings - worüber er sich selbst hinwegtäuscht. Dass er sich vornimmt dem baum möglichst oft seine „gunst” zu erweisen mag wol am ehesten ihm selbst eine stütze sein. Der baum bedarf ihrer nicht. Sich selbst illusionen zu machen und nach jedem strohhalm zu greifen gehört aber zum krankheitsbild eines verzweifelten menschen das darzustellen hier die absicht war. Allerdings wird auch der überwältigendsten bedrückung bei George eben immer noch eine handlung entgegengestellt - wie das kranzflechten in 5101 oder das bedecken des grabes mit blumen in 7414.

Torsten Voß sieht hinter dem „traum” die überlegene „Kraft der Poesie” (wovon freilich M gar nichts weiss) gegenüber dem „tristen Naturschauspiel” (Wk, 446). Dass der sprecher sich auf „stiller reise” wähnt und im folgenden gedicht von seinem kurzen „wallen” spricht lässt aber durchaus an die überschriften früherer zyklen - PILGERFAHRTEN und WALLER IM SCHNEE - denken.

7607 (VI) Kreuz der strasse . .

Die aufgabe der schönheit ist der höchste preis den George entrichten kann. Nur durch sie ist eine steigerung über das vorige gedicht hinaus noch möglich. Zwar notiert M eine „kunstvolle Reimfügung” · aber er wagt offenbar nicht auszusprechen dass damit gerade der denkbar hässlichste missklang erzeugt wird um die völlige entkräftung des sprechers eindrucksvoll zu beglaubigen. Schon der blick auf die bis zu viermal verwendeten reimwörter „end” „müd” und „nicht” macht die trostlosigkeit unübersehbar - und die drei verlangsamungen durch doppelte punkte machen die müdigkeit erlebbar. Der anklage - wenn das wort nicht schon zu stark ist - des zulezt zweimal angesprochenen gegenübers fehlt somit auch alle kraft.

Ein so auswegloser abschluss eines zyklus kommt bei George sonst kaum vor. Aber ungerührt nennt M das gedicht knochentrocken „ein Abschiedslied, gesungen bei der Trennung an einer Wegscheide nach unerfüllt gebliebenem Erlebnis”.

7608 LIEDER I Fern von des hafens lärm

Der nun beginnende dreiteilige liedzyklus hat Georges begegnung mit Hugo Zernik zum hintergrund der im mai 1903 (Z, 140) mit seiner mutter seiner schwester und seinem gleichaltrigen cousin in der Berliner pension wohnte die auch der Dichter bezogen hatte. Er war George aufgefallen durch seine „selbstverständlich noble Haltung” (M) · reiste aber bald wieder in seine argentinische heimat zurück und schickte George und Gundolf von dort karten. Zwei jahre später kam er zur aufnahme seines studiums (des brauereiwesens · womöglich aber handelte es sich um eine lehre denn sein alter bei der ersten begegnung wird stets mit zwölf jahren angegeben) nach Deutschland zurück und besuchte im oktober George in Berlin noch einmal (Z, 171). Gleich danach entstanden die drei lieder und die an ihn - „Ugolino” - gerichtete TAFEL 7721.

Der fischerort Camogli wo sich George und das ehepaar Wolfskehl mehrmals aufhielten hat beides: strand und hafen. Aber M bezieht „hafen” auf das nahe Genua und drückt sich im übrigen in ungewohnt dunklen worten aus. Offenbar versteht er das gedicht als eine art vorausdeutung auf die erschütterungen die Hugo Zernik in George auslöste.

7609 LIEDER II Mein kind kam heim.

IV,4 kor: präteritum von küren: wählte

Das recht bekannte gedicht lebt vom sieg der nüchternheit und lässt dennoch raum für die schwermut ohne die es bloss ethik in versform wäre. Die aufmerksamkeit für die erscheinung des Besprochenen belegt die respektvolle zuwendung: selbst die leichte erkältung entgeht nicht dem besorgten blick des sprechers. „Mein eigentum” enthält weder eine behauptung noch einen anspruch und hat seinen sinn gerade darin noch in derselben zeile widerlegt zu werden.

7610 LIEDER III Liebe nennt den nicht wert der je vermisst . .

I,2 Zu den „generellen Zügen jeden Liebens” (M) um die sich die erste strofe dreht gehört dass es - aber nur „verharrend” - fortdauert „sofern es nur das, was geliebt wird, vor Augen behalten darf” (M). Daneben sind die grenzenlose opferbereitschaft und der verzicht auf dank ihre kennzeichen. Als erstes genannt wird aber der gedanke dass sich - in den augen der personifizierten liebe - jeder liebhaber selbst entwertet der eine art mängelliste führt über alle qualitäten die er am geliebten vermisst oder der den geliebten vermisst (im sinne von "vermessen") also prüft wie es etwa bei einem technischen artikel angebracht wäre - um ihm seine unvollkommenheiten zum vorwurf zu machen.

Diese vier merkmale allen liebens finden sich in der zweiten und dritten strofe im besonderen wieder. Der nun wenn auch nur in gedanken angesprochene zeigt nicht einmal ansätze einer erwiderung - schon gar nicht einen dank · der sprecher aber bewirkt mit den kosenden anreden - „Teurer !” · „Süsser ! - dass der gedanke an das ende seines liebens gar nicht erst aufkommt. Im vordergrund steht sicher die opferbereitschaft wenn der sprecher unbedingt ausschliessen möchte dass seine ihm vom schicksal auferlegte liebe sich ungewollt verrät und den angesprochenen dann verwirrt - so dass er aus diesem grund lieber „scheidet” und auch nicht zurückkehren wird (sein „doppeltes dulden"). Sein „gram” darf sich dabei nicht zu wort melden und bekommt insofern auch keine gelegenheit eine enttäuschung zur sprache zu bringen oder gar vorwürfe an den geliebten zu richten.

Die einsicht in die notwendigkeit des verzichts wurde übrigens schon in 4406 dargestellt.

7611 SÜDLICHER STRAND: BUCHT

I,3 den hochzeit-tisch rüsten : einen festen wohnsitz wählen (M). Das ist eine sehr zurückhaltende erklärung. Vielleicht schwingt der wunsch eine familie zu gründen nicht mit - aber doch ein bedrücktsein darüber dass es dazu nicht kommen wird. M weiss dass George zeitweise mit dem gedanken spielte an der italienischen Riviera sich niederzulassen. Ute Oelmann rückt dieses und das nächste gedicht in den zusammenhang von „Georges Aufenthalt am Golf von Neapel 1898” und damit auch der entstehung der gedichte 6307 und 6308.

Wie George hier das gefühl des vom leben der bürger ausgeschlossenseins in bilder fasst muss manche leser sicherlich beeindrucken. Es ist aber auch ein sich-selbst-ausschliessen wobei notwendigkeit und freiwilligkeit gänzlich zur deckung kommen. In zweieinhalb strofen geht es um die villen „der Reichen” (M) mit ihren geschlossenen portalen und erleuchteten festsälen in denen der „fremdling” - wenn er von unten hinaufblickt - die tanzenden paare erblickt: halb in doch längst durchschauter „alter hoffnung” - halb in der „qual” des sogar zunehmenden grams während er eigentlich weiss: „sie bleiben seinem Wesen und Wollen fremd” (M). So verharrt er lange bei der fruchtlosen bewunderung der „perlenschnur” ihrer „stolzen städte” in deren bann er die küste „auf und ab” zieht ohne dass es zum versuch käme die wand zu durchbrechen · bis er endlich umkehrt und am hafen „den ärmsten” folgt. Es fehlt aber jedes zeichen dafür dass er sich dort um einen deut besser fühlte.

In einer auswahl der zehn wichtigsten gedichte sollte dieses nicht fehlen.

7612 SÜDLICHER STRAND: SEE

Auch hier ist fraglich ob M recht hat als hintergrund des gedichts den Gardasee anzunehmen. Ein aufenthalt Georges dort ist gar nicht nachgewiesen. Allerdings ist die bedeutung der geografischen zuordnung gering. Die tiefe des vorigen gedichts wird hier nicht erreicht. Aus der „schwarzen wüste” Deutschland fern hinter den Alpen möchte der sprecher am liebsten gar nichts hören weil er sich ganz der „wunderwelt” Italiens widmet die er in der zweiten strofe einer farbigen postkarte gleich zur anschauung bringt indessen sicher noch niemand je gesehen hat was die drtte strofe behauptet: dass im süden selbst der personifizierte tod ein lächeln im gesicht trägt. Zulezt aber bleibt das nachdenken über die frage was sich daraus schliessen lässt wenn dem sprecher dieser tod wie ein „spender von almosen” erscheint. Abwesend ist er jedenfalls nicht in dieser idylle. Meint sein „schleichen” wirklich nur „verlangsamen” (M) - dass er es weniger eilig als sonst hat - oder ist es nicht erst recht bedrohlich?

7613 SÜDLICHER STRAND: TÄNZER

Georges idee dass die beiden erst auf der wiese lagernden und dann sich nackt im tanz schwingenden einem antiken kunstwerk - einer urne oder einem fries - entsprungen sein könnten lässt M an den Euaion-maler des fünften jahrhunderts denken der vasen und trinkschalen verzierte. Der traum von der wiedergeburt antiker heiterkeit bringt hier nicht viel mehr hervor als ein leicht süssliches jugendstilbildchen das beinahe belanglos wirkt wenn man bei all der anmut übersieht dass die beiden tänzer sich auch in einer ethischen haltung begegnen. Eine poetologische deutung - wonach hier das leben sich nach der kunst richte - wäre allzu ambitioniert: in reinstem blau · von keinem wölkchen begleitet ist beides doch nicht wünschenswert.

Die erste Rochuskapelle in Bingen geht zurück auf die pestepidemie des jahres 1666 als der verzweifelte stadtrat keinen ausweg mehr sah als auf den schutzheiligen der pestkranken zu setzen. Sie wurde 1795 in den kriegen gegen Frankreich zerstört und erst 1814 - nach dem sieg über Napoleon - wurde ein neubau eingeweiht. Goethe - bekanntlich weder katholisch noch wirklich gläubig - war mit begeisterung dabei · stiftete ein bild des jugendlichen Rochus und hinterliess einen ausführlichen bericht über die feierlichkeiten. Das verhinderte aber nicht das zerstörerische feuer das ein blitzschlag 1889 entfachte - unmittelbar nach dem abschluss einer umfangreichen renovierung. Die heutige Rochuskapelle wurde grösser und prächtiger denn je mit spendengeldern der bevölkerung 1895 im neugotischen stil errichtet · auch wenn damals noch viele schmückende einzelheiten fehlten die erst nach und nach bezahlt werden konnten. Ein altar im offenen aussenchor ermöglicht besonders an den bedeutenden wallfahrten einen gottesdienst für tausende von teilnehmern abzuhalten.

7614 RHEIN

II,3 brodem : dunst · synonym zu „feuchter schwaden” (II,1)

Die sichtbaren mittelzäsuren deuten „Rezitationseinhalte” an (M). M sieht hier den „preisenden Kern” des geplanten Rhein-hymnus zu dem wol auch die gedichte RHEIN I-VI (7728-33) der TAFELN gehören. Selbst in dem angesprochenen „gefährten” (I,3) glaubt M den Rhein zu erkennen · ihm gilt natürlich auch das „lied der bienen” (III,4). Am gelungensten wirkt die lezte strofe wenn sie die hochstimmung beim weiten rundblick vom Binger Rochusberg hinab festhält: geht der blick jedoch nach oben trifft er auf den ernst des Heiligen der an der südfassade der kapelle die wunde seines beines zeigt.

Die erste Rochuskapelle in Bingen geht zurück auf die pestepidemie des jahres 1666 als der verzweifelte stadtrat keinen ausweg mehr sah als auf den schutzheiligen der pestkranken zu setzen. Sie wurde 1795 in den kriegen gegen Frankreich zerstört und erst 1814 - nach dem sieg über Napoleon - wurde ein neubau eingeweiht. Goethe - bekanntlich weder katholisch noch wirklich gläubig - war mit begeisterung dabei · stiftete ein bild des jugendlichen Rochus und hinterliess einen ausführlichen bericht über die feierlichkeiten. Das verhinderte aber nicht das zerstörerische feuer das ein blitzschlag 1889 entfachte - unmittelbar nach dem abschluss einer umfangreichen renovierung. Die heutige Rochuskapelle wurde grösser und prächtiger denn je mit spendengeldern der bevölkerung 1895 im neugotischen stil errichtet · auch wenn damals noch viele schmückende einzelheiten fehlten die erst nach und nach bezahlt werden konnten. Ein altar im offenen aussenchor ermöglicht besonders an den bedeutenden wallfahrten einen gottesdienst für tausende von teilnehmern abzuhalten.

7614 RHEIN

II,3 brodem : dunst · synonym zu „feuchter schwaden” (II,1)

Die sichtbaren mittelzäsuren deuten „Rezitationseinhalte” an (M). M sieht hier den „preisenden Kern” des geplanten Rhein-hymnus zu dem wol auch die gedichte RHEIN I-VI (7728-33) der TAFELN gehören. Selbst in dem angesprochenen „gefährten” (I,3) glaubt M den Rhein zu erkennen · ihm gilt natürlich auch das „lied der bienen” (III,4). Am gelungensten wirkt die lezte strofe wenn sie die hochstimmung beim weiten rundblick vom Binger Rochusberg hinab festhält: geht der blick jedoch nach oben trifft er auf den ernst des Heiligen der an der südfassade der kapelle die wunde seines beines zeigt.

„Sie werden es schwerlich dem Rochusberge in Ihre Sammlung entwenden” schrieb Goethe bescheiden dem kunstsammler Sulpiz Boisserée. Er hatte das gemälde nach der einweihung der zweiten kapelle 1814 nicht nur gestiftet sondern auch die vorlage dazu gefertigt. Ausgeführt wurde es dann von Louise Seidler. Es überstand den brand von 1889 und befindet sich heute noch in der kapelle. Goethe hat es selbst beschrieben: „Der Heilige ist darauf als Jüngling vorgestellt, der seinem verödeten Palast den Rücken wendet. Die Pilgerkleidung zeigt uns den Stand an welchen er ergriffen. Zu seiner Rechten sehen wir ein Kind, das sich an Silbergeschirr und Perlen, als einer Ausbeute frommer Güterspende freut, zur Linken ein zu spät gekommenes, unschuldig flehendes Geschöpf, dem er die letzten Goldstücke aus dem Beutel hinschüttet (...). Hinten, über die mit Orangebäumchen gezierte Mauer, sieht man in eine Wildnis, anzudeuten dass der fromme Mann sich von der Welt gänzlich ablösen und in die Wüste ziehen werde. Eine durch die Lüfte sich im Bogen schwingende Kette von Zugvögeln deutet auf die Weite seiner Wanderschaft (...).”

Rochus war in Montpellier aufgewachsen und in der tat erst zwanzig jahre alt als seine eltern starben · er das reiche erbe verschenkte und sich den franziskanern anschloss. Während seiner pilgerfahrt nach Rom heilte er pestkranke · erkrankte aber auf der rückreise selbst und wurde von einem engel gesundgepflegt. Ein hund versorgte ihn mit brot bis er wieder in der lage war anderen kranken zu helfen. In Montpellier erkannte man den durch die narben der krankheit entstellten heimkehrer nicht mehr und warf ihn ins gefängnis wo er nach etlichen jahren verstarb. Seine reliquien kamen nach Venedig (San Rocco) und Arles. Vor allem solange es pestepidemien gab war der heilige Rochus in vielen ländern Europas populär und wurde in den darstellungen als pilger gezeigt · oft mit dem hund (der hier sogar brav das brot anbietet) · manchmal (wie hier) dem engel und fast immer mit einer geste: die pestwunden oder -narben eines beines zeigend.

7615 SCHLUCHT

Die landschaft sei angelehnt an das Morgenbachtal südlich von Trechtingshausen (also auf der linken Rheinseite) wo George gern spazieren gegangen sei (M). Dort hat der hagel selbst gestein „verbröckelt” (das Morgenbachtal ist gleichwol noch immer bekannt für seine kletterfelsen) · der erde wurden durch wilde tiere oder steinschlag wunden zugefügt und am boden deuten noch spuren auf die opfer der raubvögel. „Wegen der Gleichheit des Schicksals scheut der Dichter, der sich im Gedicht selbst anredet, sich nicht, der verletzten Erde sein Leid, sogar seine Tränen zu offenbaren.” (M) Das trifft es vielleicht doch nicht ganz. Vielmehr empfindet der sprecher sein eigenes loos eben als weniger schwer als das der erde und stellt sein recht in frage ihr so unwürdig aufgelöst und zitternd sein klagen darzubieten. Das gedicht ist eine mahnung den eigenen stolz zu wahren.

7616 WILDER PARK

III,2 firn : „vorjährige Früchte, die ungeerntet und vertrocknet an den Ästen hängen” (M)

M fühlt sich an den „Park des Schlosses Schleissheim bei München” erinnert „in dem damals Bilder von Hans von Marées aufbewahrt wurden”.

Die hier aneinandergereihten parkszenen sind recht spannungsarm. Die besonderheit besteht in den zahlreichn fragen die der sprecher an sich selbst richtet und die zulezt deutlichmachen wie er das geschehen im park auf sich bezieht. Natur und der „lächelnde” und „glückliche” sprecher leben hier nicht beziehungslos nebeneinander her doch bleibt unklar was als ursache · was als wirkung zu verstehen ist. Man wird „linde bedrückt” als „nur linde bedrückt” aufzufassen haben.

7617 Fenster wo ich einst mit dir

Wer hier nicht weint ist stein statt mensch. Der blick von aussen auf erleuchtete fenster habe George immer bewegt „da Gedanken über das unbekannte Schicksal der in jenen Zimmern weilenden Menschen geweckt werden.” (M) In 7611 weckt der anblick hingegen das gefühl des anders- oder ausgeschlossenseins · hier aber mehr noch die erinnerung an eine zeit in der er selbst in jenem raum stand und „mit einem ihm nahen Menschen in die abendliche Landschaft geschaut hatte, bevor der andere sich, ohne zurückzublicken, von ihm trennte” während „der allein gebliebene Dichter auf den Pfad starrte, an dessen Wendung das Gesicht des anderen noch einmal im Mondschein bleich auftauchte.” (M) Der lichtfall des mondes auf das sich nur wegen einer kehre des wegs noch einmal zurückwendende gesicht wird mit dem hochheben oder „aufwerfen” einer decke verglichen wodurch etwas eigentlich verborgenes sichtbar wird. Der sprecher scheint es zu bedauern dass es wegen der entfernung - oder auch aus anderen gründen - nicht mehr möglich schien durch einen ruf noch einmal alles rückgängig zu machen. Zumindest rechtfertigt er sich dafür den versuch unterlassen zu haben. Er weiss noch wie er damals ein gefühl der erstarrung empfand. Auch die schliessende aussage „Alle freude nahmst du mit” wird sich auf sein empfinden zum zeitpunkt der trennung beziehen · doch scheint es eben noch immer zu bestehen und das gibt jenem längst vergangenen augenblick die bedeutung einer lebenswende. Dass auch für die sich trennende und nicht mehr zurückblickende person nun ein abstieg bis „ins tal hinunter” begann sei wenigstens erwähnt. M lässt offen ob sich das gedicht wirklich noch auf Ida Coblenz bezieht.

7618 Schimmernd ragt der turm noch auf den schroffen

Der sprecher befindet sich auf schroffen winterlichen felsen auf denen sich ein kirchenbau mit einem turm erhebt. In ihm spiegelt sich die erinnerung an eine beziehung im zurückliegenden sommer die der sprecher als „segnung” und zeit der „weihe” empfindet · die aber von beiden - den „verwiesnen” (während „wir” und „uns” ansonsten nur als pluralis majestatis zu verstehen sind) - beendet wurde was durch das „verrammen” der „riegel” des gebäudes dargestellt ist. Ein „schwaches hoffen” ist noch nicht erloschen: dass es noch einmal gelänge „in der gnade zum altar” zu treten und das „brot der heiligen schüssel” zu brechen um so alles leid zu besiegen. Aber der „goldne schlüssel” ging auf dem rasen verloren und es ist überaus fraglich ob er wieder auftaucht wenn im frühling der schnee zu schmelzen beginnt.

7619 Wir blieben gern bei eurem reigen drunten ·

III,3 brüsche : laut Grimm der Stechende Mäusedorn (ruscus aculeatus (nicht „acuelata”) · eine immergrüne mediterrane pflanze mit stachligen triebspitzen (deren rote beeren auch noch giftig sind).

George leugnet ja gar nicht immer dass auch das leben in der mehrheitsgesellschaft seine reize hat. Hier jedenfalls scheint der verzicht darauf dem sprecher durchaus nicht leichtzufallen („wir” ist ein pluralis majestatis). Zulezt (also am ende der zweiten strofe) wächst aber der eindruck dass ein ironischer unterton unüberhörbar wird und die versicherung „Wir blieben gern” kaum mehr ist als die parodie von in jenen kreisen üblichen höflichkeitsfloskeln zumal auch hier der begriff „tal” wie in 7617 nicht gerade auf die höhepunkte des lebens deutet. Der belanglosen sommerfrische - der germanist spricht natürlich brav vom „locus amoenus” (Wk, 453) - mit blumenwiese und murmelnden wellen der er entsagte wird sein eigenes (poetisches?) terrain entgegengestellt das mit seinen spitzen steinen und dornigen sträuchern schwer zugänglich ist und keine zerstreuung verspricht: auf ihm zu „wallen” ist „fährdevoll” (also gefährlich) · der „abgrund” ist nah · der lohn des mutes kann aber glücklicher machen: „azurn und kristallen” winkt dort nicht die blaue aber doch die „wunderblume” - und der „trieb” dem das tal nur langeweile bot kann seine befriedigung finden.

7620 LIEDER I Flöre wehn durch bunte säle

I,4 spaltet : zerstört. Ganz ähnlich in III,3 teil: der imperativ verlangt die grauen lüfte zu „teilen” also sie durch spaltung zu zerstören.

II,4 mit eins : unverzüglich

III, 2 verderbst : verkürzung von „verderben lässt”

Es scheint am naheliegendsten dass die drei lieder sich mit jeweils einem der drei menschen verknüpfen lassen zu denen George schmerzvoll endende beziehungen hatte: das zweite auf Ida Coblenz das dritte auf Hofmannsthal · das erste auf Kronberger (M) dessen tod aber nur noch den hintergrund bildet vor dem sich eine neue erwartung abzuzeichnen scheint. Noch trauert der „kranke klager” in der „zeit der grüfte” · glaubt überall trauer„flöre” zu sehen und „düstere choräle” zu hören. Selbst in der natur geht nichts voran: der austrieb gerät allenthalben ins stocken. Aber in jeder der drei strofen wird der eine angesprochen der die düsternis besiegen könnte: zuerst durch seine junge stimme · dann durch die kraft seines haars das allem glanz zu verleihen vermag sobald etwas von der trüben helligkeit darauf fällt. Deshalb nennt der sprecher ihn zulezt „volles licht in meinem herbst” und es scheint nicht mehr viel zu fehlen bis der nebel der „grauen lüfte” endgültig durchbrochen wird.

Das gedicht ist insofern bemerkenswert als es das Kronberger-erlebnis nur noch wie eine episode erscheinen lässt die bald vollends überwunden sein wird - wenn M mit seiner einordnung wirklich recht hat. Ob hinter dem „vollen licht” überhaupt eine leibhaftige person steht ist unklar obwol Hugo Zernik in erwägung gezogen werden kann. Ihre ganze wirkung liegt wol doch mehr im bereich des möglich als des wirklichen: der lezte satz klingt noch immer wie ein hilferuf.

7621 LIEDER II Wenn ich auf deiner brücke steh

III,2 zieht daher : verkürzter bedingungssatz (wenn ... daherzieht)

Die schöne mittelalterliche Drususbrücke zwischen Bingen und Bingerbrück wird hier als „deine brücke” bezeichnet. Die angesprochene ist Ida Coblenz · das „licht” an das sich George erinnert wenn er von der brücke hinab auf die Nahe schaut. Da wird also alle bitterkeit zurückgestellt · denn die freundschaft der beiden ist - wie die zweite und dritte stofe zeigen - längst vergangenheit. Es gibt aber auch keine zeichen von verbundenheit mehr: Ihr wird als sich beide auf der brücke begegnen (Ida Coblenz hat später zwei dieser begegnungen bestätigt) im grunde nicht einmal ein blick geschenkt · schon gar nicht ein gruss. Dass der sprecher nicht einmal ein „schaudern” mehr empfindet ist nach der ersten strofe nicht unbedingt glaubwürdig und soll es vielleicht auch gar nicht sein. Seine gefühle seien nicht stärker als die bei der begegnung mit dem leichenzug eines fremden. Den vergleich der einstigen geliebten mit einer leiche könnte der eine oder andere fast ein wenig geschmacklos finden. So dient das vorangestellte motto der eigenen entlastung: schon in dem spanischen volkslied wurde die einstige geliebte als tote vorgestellt. Und dort ist die taktlosigkeit dadurch aufgehoben dass in gedanken für sie gebetet wird. Dem entspricht Georges „inneres neigen”. Hier gibt es daher keine spur einer lezten gehässigkeit. Das gedicht lässt es als beinahe unmöglich erscheinen dass EIN LEZTER BRIEF T0311 etwas mit Ida Coblenz zu tun hatte.

7622 LIEDER III Darfst du bei nacht und bei tag

III,4 Treib ich : verkürzter bedingungssatz (wenn ich ... treibe)

Vampiren schmeckt blut wie menschen der wein · Georges vampir aber erscheint nicht um mitternacht sondern klebt wie ein „schatten” tag und nacht an dem sprecher so dass ihm keine seiner freuden entgeht von denen er stets einen anteil beansprucht. Das ist zweifellos eine „qual” auch wenn der sprecher sich zunächst fragt ob ihm nicht sogar das ausgesaugtwerden noch lust bereitet oder zumindest einen frohen schauder. Denn er überlegt sich ob der vampir zu besiegen wäre wenn ihm durch die wand des sarges hindurch ein pfahl ins herz getrieben würde. Dass dies die sinnlose frage eines verzweifelten ist lässt sich schon daran erkennen dass sein vampir ja gerade nicht wie alle anderen den tag im sarg verbringt.

Das gedicht bietet ein eindrucksvolles bild für das trauma der gescheiterten beziehung zu Hugo von Hofmannsthal (M) - oder Ida Coblenz (Oelmann, SW VI/VII, 224) - um die noch immer die gedanken unaufhörlich kreisen.

7623 FEST

I,1 die hüllen warft : die maskenfeste der kosmiker waren keine nackt-orgien. Hier ist ledigllich das ablegen der alltagskleidung gemeint.

III,4 des gottes : Dionysos

IV,2 pachtung : pachtverträge sind im allgemeinen für einen begrenzten zeitraum geschlossen.

Dass die „Fähigkeit, den dionysischen Rausch zu empfinden” eine „Voraussetzung für die Erhöhung des Daseins, die der Dichter erstrebte” war - aber eben eine „allein nicht genügende” (M): das war nicht nur dem betenden Maximin in 7417 klar sondern es ist auch hier formuliert - als zeichen der entfernung Georges von den kosmikern. Allenfalls gelang es bei deren feiern für wenige stunden des „rasenden getobes” das bewusstsein des „Sonderdaseins” und eines „eigenen Willens” zugunsten eines „Gesamtempfindens” zu überspielen und der illusion von „Freiheit und Macht” (M) raum zu geben. Es wird nicht verschwiegen dass diese feste mit ihren farben klängen und gerüchen durchaus erlebnisse sein konnten die man nicht schnell vergass. Aber „umnachtung” bleibt umnachtung.

7624 DIE SCHWELLE

IV,1 imme : die goldfarbene biene war im empire-stil ein dekoratives element das unter Napoleon weit verbreitet war. Hier ist es nicht nur ein hinweis auf Frankreich oder das ausland überhaupt sondern auch auf die in diesem gedicht angegriffene bürgerlich-kapitalistische ethik.

Das gedicht ist besonders wichtig wenn man Georges werk als grundlegung einer ethik und weltsicht auffasst. Es wendet sich gegen Hobbes’ auffassung dass leben ein beständiges fortschreiten von ziel zu ziel sei und mit dem verzicht auf neue ziele sein ende finde. Das macht allein schon die erste strofe hinreichend deutlich. Die von dieser auffassung geprägten menschen sind nicht in der lage befriedigung im festlichen genuss zu finden. Schon der blosse anblick neuer · noch nicht bezwungener berggipfel lässt sie die kränze abwerfen und den tanz beenden. Man könnte auch in bezug auf dieses und das vorige gedicht von einer gegenüberstellung von homo faber und homo ludens sprechen während das anschliessende gedicht die lebensreformerischen gegner der rastlosen anhänger von fortschritt und wachstum mit zulezt beissendem hohn überschüttet.

Das einfache und naheliegende - oder bereits: das nationale - wird dann gern vernachlässigt zugunsten der „bunten äpfel überm meere” und dem wein „der fremden reben”. Möglicherweise verschiebt sich hier die thematik auch auf den bereich des kunstgeschmacks. Dem „gekling” von wind und biene steht zulezt die „stimme” gegenüber „die vorüberging” oder die man vorübergehen liess. Die mehrdeutigkeit der lezten zeile wurde oft und gern diskutiert.

M versteht das gedicht lediglich als auseinandersetzung mit den „ewig suchenden Ästheten" (1960, 313).

7625 HEIMGANG

I, 4 vernarbt : langsam abheilt

Das dritte gedicht dieser gruppe widmet sich einer resignativen und mit dem fehlenden „Willen zur Tat auf der Erde” (M) einhergehenden haltung der „müden schwärme” zu denen der sprecher gleich zu beginn auf abstand geht. Ihr ziel - es ist ihnen wie ein zuhause und der weg dorthin wie ein heimweg - nennt der sprecher „euer schattenland” · sie aber versprechen sich dort heilung von allem was sie in der welt „befiel”. Die bestandteile der kur werden mit hier noch recht leisem spott aufgezählt: das „sanfte fasten” das „frohe schweigen” und das „gute rasten”. Sie wecken eine lezte freude - ändern aber nichts daran dass das ende bevorsteht. Nicht bald: aber doch als nächstes denn es geschieht nichts mehr bis zum ende. Ihre entschleunigte lebensweise lässt ihnen sogar viel zeit um sich „in den friedensforsten” einen ruheplatz auszusuchen. Bis dahin werde das herz des sprechers längst geborsten sein „von der glut die drin gerast”.

Mit der bedürfnislosen geruhsamkeit des damals entstehenden Monte Verità und allen ähnlichen aussteigerprojekten von veganen sonnenanbetern pazifistischen gemüsezüchtern und von „linden lagern” träumenden abstinenzlern wollte George nichts zu tun haben. Dabei gab es ja einige berührungspunkte. Aber der Dichter war zeitlebens nie jemandes anhänger - auch nicht der einer diffusen bewegung. Und wenn: dann folgte er nur dem selbst geschaffenen führer · dem ganz eigenen gott um den es in den lezten drei gedichten geht.

7626 Aus dem viel-durchfurchten land

Die drei vorigen gedichte bilden nun den hintergrund. Drei ganz verschiedene lebensmodelle - hier in derselben reihenfolge abgebildet durch die festsäle (in denen es zumindest nach weihrauch duftet) die dicht bebauten (gemüse?)gärten und die abseits der zivilisation gelegenen wälder - ergaben zusammen die als „viel-durchfurchtes land” treffend dargestellte moderne gesellschaft mit ihrer kakofonie der immer „lauteren” und „gröberen” stimmen von denen mal die einen und mal die anderen „steigen” oder „sinken” wie schneeflocken im wind.

Erst nach seiner flucht in „freiere luft” der berge - George der oft in der Schweiz war liebte wanderungen im gebirge - empfindet der sprecher ein so erhebendes gefühl dass er seinen stolz zurückgewinnt und den fragenden blick auf seinen gott richten kann: ob dieser ihn wieder aufnimmt ob er wieder mit ihm sprechen und ihm das wissen über das zu schätzende und das zu verachtende erneuern wird? Denn er hat nach allen erfahrungen in der welt das oberste gesetz wiedergefunden: sein gott steht in fernster höhe weit über allem. Es ist sozusagen sein wille zur ehrfurcht der ihn von den drei grossen richtungen seiner zeit unterscheidet.

7627 Hier ist nicht mein lichtrevier

I,2 wo ich freite : „freien” ersezt M durch „sichten”.

I,3 breite : „Breitengrad” (M)

Die dem sprecher fremden trostlosen landschaften der ersten strofen stellen „geistige Atmosphäre und geistiges Klima” (M) einer umgebung dar die der sprecher verständlicherweise nicht als sein herbeigesehntes „lichtrevier” empfinden kann. Dann aber erkennt er an einer leisen stimme dass sein gott bald in erscheinung treten werde. Bei aller orientierungslosigkeit fühlt er sich von ihm doch so beschüzt dass er von dem weg gar nicht abweichen kann den dieser gott ihm bestimmte. Das gedicht zeigt besonders gut dass Georges gott nicht der der anderen sein kann.

7628 Verschollen des traumes

Zweihebige daktylen schliessen das sechste buch des SIEBENTEN RINGS nun ab. Wie schon im vorigen gedicht möchte der sprecher mit seinem gott allein sein und wie zuvor scheint auch hier der gott nur für den sprecher dasein zu wollen. Aber anders als in den beiden vorigen gedichten sucht der sprecher hier nicht mehr nur abstand von den bürgern - von ihnen ist schon kaum noch die rede - sondern verabschiedet sich nun sogar von den freunden - und zwar kühl: eine träne fliesst hier nicht. Das hat nicht nur damit zu tun dass auch die freunde genug zu haben scheinen und müde geworden sind · denn der gott bleibt ja und wird wachen. Man fühlt sich an das ende des VORSPIELS erinnert (6122 und -24). Der gott der LIEDER wird nichts wesentlich anderes sein als es der engel war doch ist er blasser und kaum noch zu hören geschweige denn zu sehen.

76 LIEDER 7601-28

7601 VORKLANG

Der „wechselsang” ist ein dialog zwischen dem liebhaber (zweite und dritte) und dem oder der geliebten (vierte strofe) ganz im ton des minnesangs. Der liebhaber bekräftigt zunächst die allmacht der schönheit als eines motors des ganzen „weltenlaufs” im allgemeinen und das hochgefühl das sie im besonderen zu verleihen vermag. Aber die dritte strofe kennt den preis dafür und der liebhaber ist kein dummkopf: sie entlarvt die schöne illusion. Die schönheit kann den liebhaber in die knechtschaft · zulezt in „not und tod” zwingen (7318 hatte das weniger düster gesehen). Aber der geliebte - der „herr” - der sehr wol um seine schönheit weiss schwört dem „gebannten” doch seine gefolgschaft. So sind beide seiten nicht frei und denoch ganz mit sich im reinen. Jeder oder keiner ist des anderen herr · herrin ist allein die schönheit.

LIEDER I-VI

Diese sechs lieder dürften schon in der zeit der beziehung mit Ida Coblenz entstanden sein und sind damit auch nicht weit von der entstehungszeit der ähnlich schlicht und knapp wirkenden SÄNGE 44 entfernt. Sogar 4524 ist wol etwas jünger.

7602 (I) Dies ist ein lied

Das lied das sich so sicher ist ein lied zu sein ist aber doch ein lied anderer art: schon gar nicht simpel und gefällig. Überall wirft es fragen auf erzeugt widersprüche und vermeidet glatte perfektion. Bei neun zeilen ist freilich die fünfte die mittelachse. Den klingenden versenden der dritten und vierten zeile entsprechen aber nicht die der sechsten und siebenten sondern die der fünften und sechsten - so als liege die mittelachse zwischen der vierten und fünften zeile. Dann wäre die spiegelsymmetrie auch hinsichtlich der reimwörter der beiden ersten und der siebenten und achten zeilen gegeben wie man es erwarten könnte. Nun aber stört die neunte zeile die harmonie wie es in semantischer hinsicht der dritten und vierten gelingt: wer möchte ein gedicht schon hören in dem es um „kindisches wähnen” geht? Das muss man nicht schönreden indem man auf eine ferne vergangenheit verweist in der „kindisch” einmal dieselbe bedeutung hatte wie „kindlich”. Und „wähnen” ist nun einmal mit „wahn” verwandt und „fromm” zielt womöglich - aber nicht unbedingt - in die gleiche richtung. Wer aber nun eigentlich so kindisch und fromm sei - das wird nicht verraten. Geht es dem sprecher gar ironisch oder selbstkritisch um seine eigenen tränen die das adjektiv „fromm” durchaus aufwerten würde? Sind fremde gemeint die als „fromm” in die nähe von „falsch” oder wenigstens „naiv” gerückt werden sollen? Hat der oder die angesprochene die tränen ausgelöst oder der sprecher selbst und welcher von beiden hat denn so feuchte augen? Ist dieses lied „für dich allein” überhaupt eine freundliche gabe oder dient es einer beschämung? Damit nicht genug: kann ein solches lied von wahn und tränen überhaupt „leichtbeschwingt” sein? Und wenn es doch nur „leichtbeschwingt” durch „morgengärten” klingt: kann ein solches liedchen dann trotzdem wirklich tiefere schichten berühren (denn das meint „rühren” doch)? Und nun die lezte frage: spricht das lied von sich selbst oder ist es nur als ankündigung eines anderen · des eigentlichen liedes zu verstehen? Und darf man darauf vertrauen dass dieses angekündigte lied im zyklus wirklich noch folgt?

7603 (II) Im windes-weben

10 aug und haar : für George wesentlich für das beurteilen des menschlichen äusseren und geradezu als metonymie oder pars pro toto für das angesprochene „du” aufzufassen. Der hinweis ist natürlich auch nicht falsch dass blick und haare in der tradition der liebeslyrik schon immer eine herausgehobene rolle spielten.

Hier ist die spiegelsymmetrie um die achse nach der sechsten von zwölf zeilen in bezug auf die reime wesentlich perfekter durchgeführt. Eigentlich ein klagelied wobei die beherrschung nie verloren geht. Der begriff „windes-weben” verbindet das luftig-ätherische des windes mit dem auf etwas sehr konkretes gerichteten tun. Er steht für den beginn einer möglichen liebesbeziehung mit all seinen ungewissheiten. Aber die frage des sprechers wurde vom gegenüber nicht gerade ernst genommen und mit nur einem lächeln - das fast schon wie einem auslachen nahekommt - nicht befriedigend beantwortet.

Und ausgerechnet wenn der mai bevorsteht (in dem alle anderen dichter ihr liebesglück bejubelten) - wodurch der sprecher sich erst recht be„drängt” fühlt - (während ihn M als „symbolisch” für ein lebensalter versteht wie er auch „windes-weben” als umschreibung der jugend auffasst) bleibt dem sprecher - so seine befürchtung - nur das „sehnen”: gerade jezt erfolgt die gewünschte annäherung nicht. Ein ende dieses auf „alle Tage” angelegten sehnens ist nicht absehbar · allerdings vermag sich jegliche liebes-sehnsucht ihr eigenes ende nie vorzustellen das ja auch in der tat kaum jemals eintritt · selbst wenn sie sich zu einer erinnerung wandelt die immer bleibt und kaum leichter zu ertragen ist.

Ob die „nasse nacht” wirklich eine verregnete frühlingsnacht meint wie M in seiner manchmal eher zurückhaltenden vorstellungskraft glaubt sei dahingestellt.

7604 (III) An baches ranft

1 ranft : mittelhochdeutsch für „Rand”.

Was eben noch „mai” hiess wird nun durch „lenz” ersezt. Im entscheidenden aber hat sich nichts geändert. Der noch nicht sehr verlässliche sonnenschein erwärmt zwar offenbar beide (wenn „uns” nicht gar als pluralis maiestatis gemeint ist) für einen kurzen augenblick (während sich der nächste - achte - vers bereits um ein wintergewitter zu drehen scheint) aber richtig begonnen hat der frühling noch lange nicht. Es blühen gerade einmal die sträucher der haselnuss - das spricht für den februar. Wenn später die ersten „blumen” erscheinen werden könnten sie den beiden höchstens noch „nachgestreut” werden denn als paar wird es sie dann schon nicht mehr geben. Das wäre eine denkbar sinnlose geste: das symbol für das scheitern das in bälde schon erfolgt sein wird. Sie geht denn auch mit einem harten metrischen wechsel einher.

Das gedicht hatte immer kundige freunde. Hanns-Josef Ortheil zählt es zu den „gelungensten deutschen Gedichten" und kennt „diese Zeilen seit vielen Jahren auswendig" (https://www.ortheil-blog.de/2018/02/01/die-hasel-bluehen-kleiner-hymnus-auf-ein-grosses-gedicht/).

7605 (IV) Im morgen-taun

In diesem bemerkenswerten gedicht - anders als die beiden vorgänger hat es nie viel aufmerksamkeit auf sich gezogen - geht es wirklich so ausschliesslich um die „natur”dass sogar das wenig poetische wort einen platz im gedicht findet. Zu recht macht M auf dieses „technische Problem” aufmerksam. Wichtiger ist aber dass durch die beschränkung auf kirschblüten und rasenduft alles andere eben nicht angesprochen wird . . Dem Gegenüber genügt das · dem sprecher freilich nicht wenn er dem staub nachblickt den der südwind in der ferne aufwirbelt - und nach zwei langen punkten noch immer sich alles nur um die „natur” dreht. Da wird selbst die vielzahl der blüten abgewertet: „blüte nur” und noch lange nicht „frucht und laub”. So kommt vielleicht doch noch ein wenig symbolik ins spiel. Kein wunder dass der lezte satz nurmehr nach resignation klingt wenn sich der sprecher in sein schicksal fügt und es bei einer weiteren feststellung einer natürlichen äusserlichkeit belässt. Das alles klingt doch sehr nach Ida Coblenz (vergleiche etwa 5105).

7606 (V) Kahl reckt der baum

10 im harme : im gefühl des schmerzes oder der gram

Von einem „wir” ist nun nicht mehr die rede und das gespräch mit einem gegenüber wird erst recht nicht wieder aufgenommen. Vielmehr redet der sprecher mit sich selbst. Den anstooss dazu gibt die geste des winterlichen baumes der seine kahlen äste reckt so wie man arme sehnsuchtsvoll hebt. Der gedanke des sprechers drückt aber die möglichkeit aus dass dieses hoffen des baums unterstützung fände wenn er selbst seinem eigenen traum - den er im stillen in sich trägt - im angesicht des baumes nachginge (so als ob die beiden in ihrem schmerz sich dann gegenseitig stärken anstatt jeder für sich in verlassenheit zu verharren). Angesichts der absurdität des gedankens (dass man ihn erst nehme erwartet George ganz sicher nicht) soll von dem gedicht nur das beeindruckende und gar nicht abgegriffene bild für den zustand des sprechers bleiben - und dazu gehört dass er selbst doch mit viel weniger recht an die zukunft glauben darf als jeder baum in der erwartung des frühlings - worüber er sich selbst hinwegtäuscht. Dass er sich vornimmt dem baum möglichst oft seine „gunst” zu erweisen mag wol am ehesten ihm selbst eine stütze sein. Der baum bedarf ihrer nicht. Sich selbst illusionen zu machen und nach jedem strohhalm zu greifen gehört aber zum krankheitsbild eines verzweifelten menschen das darzustellen hier die absicht war. Allerdings wird auch der überwältigendsten bedrückung bei George eben immer noch eine handlung entgegengestellt - wie das kranzflechten in 5101 oder das bedecken des grabes mit blumen in 7414.

Torsten Voß sieht hinter dem „traum” die überlegene „Kraft der Poesie” (wovon freilich M gar nichts weiss) gegenüber dem „tristen Naturschauspiel” (Wk, 446). Dass der sprecher sich auf „stiller reise” wähnt und im folgenden gedicht von seinem kurzen „wallen” spricht lässt aber durchaus an die überschriften früherer zyklen - PILGERFAHRTEN und WALLER IM SCHNEE - denken.

7607 (VI) Kreuz der strasse . .

Die aufgabe der schönheit ist der höchste preis den George entrichten kann. Nur durch sie ist eine steigerung über das vorige gedicht hinaus noch möglich. Zwar notiert M eine „kunstvolle Reimfügung” · aber er wagt offenbar nicht auszusprechen dass damit gerade der denkbar hässlichste missklang erzeugt wird um die völlige entkräftung des sprechers eindrucksvoll zu beglaubigen. Schon der blick auf die bis zu viermal verwendeten reimwörter „end” „müd” und „nicht” macht die trostlosigkeit unübersehbar - und die drei verlangsamungen durch doppelte punkte machen die müdigkeit erlebbar. Der anklage - wenn das wort nicht schon zu stark ist - des zulezt zweimal angesprochenen gegenübers fehlt somit auch alle kraft.

Ein so auswegloser abschluss eines zyklus kommt bei George sonst kaum vor. Aber ungerührt nennt M das gedicht knochentrocken „ein Abschiedslied, gesungen bei der Trennung an einer Wegscheide nach unerfüllt gebliebenem Erlebnis”.

7608 LIEDER I Fern von des hafens lärm

Der nun beginnende dreiteilige liedzyklus hat Georges begegnung mit Hugo Zernik zum hintergrund der im mai 1903 (Z, 140) mit seiner mutter seiner schwester und seinem gleichaltrigen cousin in der Berliner pension wohnte die auch der Dichter bezogen hatte. Er war George aufgefallen durch seine „selbstverständlich noble Haltung” (M) · reiste aber bald wieder in seine argentinische heimat zurück und schickte George und Gundolf von dort karten. Zwei jahre später kam er zur aufnahme seines studiums (des brauereiwesens · womöglich aber handelte es sich um eine lehre denn sein alter bei der ersten begegnung wird stets mit zwölf jahren angegeben) nach Deutschland zurück und besuchte im oktober George in Berlin noch einmal (Z, 171). Gleich danach entstanden die drei lieder und die an ihn - „Ugolino” - gerichtete TAFEL 7721.

Der fischerort Camogli wo sich George und das ehepaar Wolfskehl mehrmals aufhielten hat beides: strand und hafen. Aber M bezieht „hafen” auf das nahe Genua und drückt sich im übrigen in ungewohnt dunklen worten aus. Offenbar versteht er das gedicht als eine art vorausdeutung auf die erschütterungen die Hugo Zernik in George auslöste.

7609 LIEDER II Mein kind kam heim.

IV,4 kor: präteritum von küren: wählte

Das recht bekannte gedicht lebt vom sieg der nüchternheit und lässt dennoch raum für die schwermut ohne die es bloss ethik in versform wäre. Die aufmerksamkeit für die erscheinung des Besprochenen belegt die respektvolle zuwendung: selbst die leichte erkältung entgeht nicht dem besorgten blick des sprechers. „Mein eigentum” enthält weder eine behauptung noch einen anspruch und hat seinen sinn gerade darin noch in derselben zeile widerlegt zu werden.

7610 LIEDER III Liebe nennt den nicht wert der je vermisst . .

I,2 Zu den „generellen Zügen jeden Liebens” (M) um die sich die erste strofe dreht gehört dass es - aber nur „verharrend” - fortdauert „sofern es nur das, was geliebt wird, vor Augen behalten darf” (M). Daneben sind die grenzenlose opferbereitschaft und der verzicht auf dank ihre kennzeichen. Als erstes genannt wird aber der gedanke dass sich - in den augen der personifizierten liebe - jeder liebhaber selbst entwertet der eine art mängelliste führt über alle qualitäten die er am geliebten vermisst oder der den geliebten vermisst (im sinne von "vermessen") also prüft wie es etwa bei einem technischen artikel angebracht wäre - um ihm seine unvollkommenheiten zum vorwurf zu machen.

Diese vier merkmale allen liebens finden sich in der zweiten und dritten strofe im besonderen wieder. Der nun wenn auch nur in gedanken angesprochene zeigt nicht einmal ansätze einer erwiderung - schon gar nicht einen dank · der sprecher aber bewirkt mit den kosenden anreden - „Teurer !” · „Süsser ! - dass der gedanke an das ende seines liebens gar nicht erst aufkommt. Im vordergrund steht sicher die opferbereitschaft wenn der sprecher unbedingt ausschliessen möchte dass seine ihm vom schicksal auferlegte liebe sich ungewollt verrät und den angesprochenen dann verwirrt - so dass er aus diesem grund lieber „scheidet” und auch nicht zurückkehren wird (sein „doppeltes dulden"). Sein „gram” darf sich dabei nicht zu wort melden und bekommt insofern auch keine gelegenheit eine enttäuschung zur sprache zu bringen oder gar vorwürfe an den geliebten zu richten.

Die einsicht in die notwendigkeit des verzichts wurde übrigens schon in 4406 dargestellt.

7611 SÜDLICHER STRAND: BUCHT

I,3 den hochzeit-tisch rüsten : einen festen wohnsitz wählen (M). Das ist eine sehr zurückhaltende erklärung. Vielleicht schwingt der wunsch eine familie zu gründen nicht mit - aber doch ein bedrücktsein darüber dass es dazu nicht kommen wird. M weiss dass George zeitweise mit dem gedanken spielte an der italienischen Riviera sich niederzulassen. Ute Oelmann rückt dieses und das nächste gedicht in den zusammenhang von „Georges Aufenthalt am Golf von Neapel 1898” und damit auch der entstehung der gedichte 6307 und 6308.

Wie George hier das gefühl des vom leben der bürger ausgeschlossenseins in bilder fasst muss manche leser sicherlich beeindrucken. Es ist aber auch ein sich-selbst-ausschliessen wobei notwendigkeit und freiwilligkeit gänzlich zur deckung kommen. In zweieinhalb strofen geht es um die villen „der Reichen” (M) mit ihren geschlossenen portalen und erleuchteten festsälen in denen der „fremdling” - wenn er von unten hinaufblickt - die tanzenden paare erblickt: halb in doch längst durchschauter „alter hoffnung” - halb in der „qual” des sogar zunehmenden grams während er eigentlich weiss: „sie bleiben seinem Wesen und Wollen fremd” (M). So verharrt er lange bei der fruchtlosen bewunderung der „perlenschnur” ihrer „stolzen städte” in deren bann er die küste „auf und ab” zieht ohne dass es zum versuch käme die wand zu durchbrechen · bis er endlich umkehrt und am hafen „den ärmsten” folgt. Es fehlt aber jedes zeichen dafür dass er sich dort um einen deut besser fühlte.

In einer auswahl der zehn wichtigsten gedichte sollte dieses nicht fehlen.

7612 SÜDLICHER STRAND: SEE

Auch hier ist fraglich ob M recht hat als hintergrund des gedichts den Gardasee anzunehmen. Ein aufenthalt Georges dort ist gar nicht nachgewiesen. Allerdings ist die bedeutung der geografischen zuordnung gering. Die tiefe des vorigen gedichts wird hier nicht erreicht. Aus der „schwarzen wüste” Deutschland fern hinter den Alpen möchte der sprecher am liebsten gar nichts hören weil er sich ganz der „wunderwelt” Italiens widmet die er in der zweiten strofe einer farbigen postkarte gleich zur anschauung bringt indessen sicher noch niemand je gesehen hat was die drtte strofe behauptet: dass im süden selbst der personifizierte tod ein lächeln im gesicht trägt. Zulezt aber bleibt das nachdenken über die frage was sich daraus schliessen lässt wenn dem sprecher dieser tod wie ein „spender von almosen” erscheint. Abwesend ist er jedenfalls nicht in dieser idylle. Meint sein „schleichen” wirklich nur „verlangsamen” (M) - dass er es weniger eilig als sonst hat - oder ist es nicht erst recht bedrohlich?

7613 SÜDLICHER STRAND: TÄNZER

Georges idee dass die beiden erst auf der wiese lagernden und dann sich nackt im tanz schwingenden einem antiken kunstwerk - einer urne oder einem fries - entsprungen sein könnten lässt M an den Euaion-maler des fünften jahrhunderts denken der vasen und trinkschalen verzierte. Der traum von der wiedergeburt antiker heiterkeit bringt hier nicht viel mehr hervor als ein leicht süssliches jugendstilbildchen das beinahe belanglos wirkt wenn man bei all der anmut übersieht dass die beiden tänzer sich auch in einer ethischen haltung begegnen. Eine poetologische deutung - wonach hier das leben sich nach der kunst richte - wäre allzu ambitioniert: in reinstem blau · von keinem wölkchen begleitet ist beides doch nicht wünschenswert.

„Sie werden es schwerlich dem Rochusberge in Ihre Sammlung entwenden” schrieb Goethe bescheiden dem kunstsammler Sulpiz Boisserée. Er hatte das gemälde nach der einweihung der zweiten kapelle 1814 nicht nur gestiftet sondern auch die vorlage dazu gefertigt. Ausgeführt wurde es dann von Louise Seidler. Es überstand den brand von 1889 und befindet sich heute noch in der kapelle. Goethe hat es selbst beschrieben: „Der Heilige ist darauf als Jüngling vorgestellt, der seinem verödeten Palast den Rücken wendet. Die Pilgerkleidung zeigt uns den Stand an welchen er ergriffen. Zu seiner Rechten sehen wir ein Kind, das sich an Silbergeschirr und Perlen, als einer Ausbeute frommer Güterspende freut, zur Linken ein zu spät gekommenes, unschuldig flehendes Geschöpf, dem er die letzten Goldstücke aus dem Beutel hinschüttet (...). Hinten, über die mit Orangebäumchen gezierte Mauer, sieht man in eine Wildnis, anzudeuten dass der fromme Mann sich von der Welt gänzlich ablösen und in die Wüste ziehen werde. Eine durch die Lüfte sich im Bogen schwingende Kette von Zugvögeln deutet auf die Weite seiner Wanderschaft (...).”

Rochus war in Montpellier aufgewachsen und in der tat erst zwanzig jahre alt als seine eltern starben · er das reiche erbe verschenkte und sich den franziskanern anschloss. Während seiner pilgerfahrt nach Rom heilte er pestkranke · erkrankte aber auf der rückreise selbst und wurde von einem engel gesundgepflegt. Ein hund versorgte ihn mit brot bis er wieder in der lage war anderen kranken zu helfen. In Montpellier erkannte man den durch die narben der krankheit entstellten heimkehrer nicht mehr und warf ihn ins gefängnis wo er nach etlichen jahren verstarb. Seine reliquien kamen nach Venedig (San Rocco) und Arles. Vor allem solange es pestepidemien gab war der heilige Rochus in vielen ländern Europas populär und wurde in den darstellungen als pilger gezeigt · oft mit dem hund (der hier sogar brav das brot anbietet) · manchmal (wie hier) dem engel und fast immer mit einer geste: die pestwunden oder -narben eines beines zeigend.

7615 SCHLUCHT

Die landschaft sei angelehnt an das Morgenbachtal südlich von Trechtingshausen (also auf der linken Rheinseite) wo George gern spazieren gegangen sei (M). Dort hat der hagel selbst gestein „verbröckelt” (das Morgenbachtal ist gleichwol noch immer bekannt für seine kletterfelsen) · der erde wurden durch wilde tiere oder steinschlag wunden zugefügt und am boden deuten noch spuren auf die opfer der raubvögel. „Wegen der Gleichheit des Schicksals scheut der Dichter, der sich im Gedicht selbst anredet, sich nicht, der verletzten Erde sein Leid, sogar seine Tränen zu offenbaren.” (M) Das trifft es vielleicht doch nicht ganz. Vielmehr empfindet der sprecher sein eigenes loos eben als weniger schwer als das der erde und stellt sein recht in frage ihr so unwürdig aufgelöst und zitternd sein klagen darzubieten. Das gedicht ist eine mahnung den eigenen stolz zu wahren.

7616 WILDER PARK

III,2 firn : „vorjährige Früchte, die ungeerntet und vertrocknet an den Ästen hängen” (M)

M fühlt sich an den „Park des Schlosses Schleissheim bei München” erinnert „in dem damals Bilder von Hans von Marées aufbewahrt wurden”.

Die hier aneinandergereihten parkszenen sind recht spannungsarm. Die besonderheit besteht in den zahlreichn fragen die der sprecher an sich selbst richtet und die zulezt deutlichmachen wie er das geschehen im park auf sich bezieht. Natur und der „lächelnde” und „glückliche” sprecher leben hier nicht beziehungslos nebeneinander her doch bleibt unklar was als ursache · was als wirkung zu verstehen ist. Man wird „linde bedrückt” als „nur linde bedrückt” aufzufassen haben.

7617 Fenster wo ich einst mit dir

Wer hier nicht weint ist stein statt mensch. Der blick von aussen auf erleuchtete fenster habe George immer bewegt „da Gedanken über das unbekannte Schicksal der in jenen Zimmern weilenden Menschen geweckt werden.” (M) In 7611 weckt der anblick hingegen das gefühl des anders- oder ausgeschlossenseins · hier aber mehr noch die erinnerung an eine zeit in der er selbst in jenem raum stand und „mit einem ihm nahen Menschen in die abendliche Landschaft geschaut hatte, bevor der andere sich, ohne zurückzublicken, von ihm trennte” während „der allein gebliebene Dichter auf den Pfad starrte, an dessen Wendung das Gesicht des anderen noch einmal im Mondschein bleich auftauchte.” (M) Der lichtfall des mondes auf das sich nur wegen einer kehre des wegs noch einmal zurückwendende gesicht wird mit dem hochheben oder „aufwerfen” einer decke verglichen wodurch etwas eigentlich verborgenes sichtbar wird. Der sprecher scheint es zu bedauern dass es wegen der entfernung - oder auch aus anderen gründen - nicht mehr möglich schien durch einen ruf noch einmal alles rückgängig zu machen. Zumindest rechtfertigt er sich dafür den versuch unterlassen zu haben. Er weiss noch wie er damals ein gefühl der erstarrung empfand. Auch die schliessende aussage „Alle freude nahmst du mit” wird sich auf sein empfinden zum zeitpunkt der trennung beziehen · doch scheint es eben noch immer zu bestehen und das gibt jenem längst vergangenen augenblick die bedeutung einer lebenswende. Dass auch für die sich trennende und nicht mehr zurückblickende person nun ein abstieg bis „ins tal hinunter” begann sei wenigstens erwähnt. M lässt offen ob sich das gedicht wirklich noch auf Ida Coblenz bezieht.

7618 Schimmernd ragt der turm noch auf den schroffen

Der sprecher befindet sich auf schroffen winterlichen felsen auf denen sich ein kirchenbau mit einem turm erhebt. In ihm spiegelt sich die erinnerung an eine beziehung im zurückliegenden sommer die der sprecher als „segnung” und zeit der „weihe” empfindet · die aber von beiden - den „verwiesnen” (während „wir” und „uns” ansonsten nur als pluralis majestatis zu verstehen sind) - beendet wurde was durch das „verrammen” der „riegel” des gebäudes dargestellt ist. Ein „schwaches hoffen” ist noch nicht erloschen: dass es noch einmal gelänge „in der gnade zum altar” zu treten und das „brot der heiligen schüssel” zu brechen um so alles leid zu besiegen. Aber der „goldne schlüssel” ging auf dem rasen verloren und es ist überaus fraglich ob er wieder auftaucht wenn im frühling der schnee zu schmelzen beginnt.

7619 Wir blieben gern bei eurem reigen drunten ·

III,3 brüsche : laut Grimm der Stechende Mäusedorn (ruscus aculeatus (nicht „acuelata”) · eine immergrüne mediterrane pflanze mit stachligen triebspitzen (deren rote beeren auch noch giftig sind).

George leugnet ja gar nicht immer dass auch das leben in der mehrheitsgesellschaft seine reize hat. Hier jedenfalls scheint der verzicht darauf dem sprecher durchaus nicht leichtzufallen („wir” ist ein pluralis majestatis). Zulezt (also am ende der zweiten strofe) wächst aber der eindruck dass ein ironischer unterton unüberhörbar wird und die versicherung „Wir blieben gern” kaum mehr ist als die parodie von in jenen kreisen üblichen höflichkeitsfloskeln zumal auch hier der begriff „tal” wie in 7617 nicht gerade auf die höhepunkte des lebens deutet. Der belanglosen sommerfrische - der germanist spricht natürlich brav vom „locus amoenus” (Wk, 453) - mit blumenwiese und murmelnden wellen der er entsagte wird sein eigenes (poetisches?) terrain entgegengestellt das mit seinen spitzen steinen und dornigen sträuchern schwer zugänglich ist und keine zerstreuung verspricht: auf ihm zu „wallen” ist „fährdevoll” (also gefährlich) · der „abgrund” ist nah · der lohn des mutes kann aber glücklicher machen: „azurn und kristallen” winkt dort nicht die blaue aber doch die „wunderblume” - und der „trieb” dem das tal nur langeweile bot kann seine befriedigung finden.

7620 LIEDER I Flöre wehn durch bunte säle

I,4 spaltet : zerstört. Ganz ähnlich in III,3 teil: der imperativ verlangt die grauen lüfte zu „teilen” also sie durch spaltung zu zerstören.

II,4 mit eins : unverzüglich

III, 2 verderbst : verkürzung von „verderben lässt”

Es scheint am naheliegendsten dass die drei lieder sich mit jeweils einem der drei menschen verknüpfen lassen zu denen George schmerzvoll endende beziehungen hatte: das zweite auf Ida Coblenz das dritte auf Hofmannsthal · das erste auf Kronberger (M) dessen tod aber nur noch den hintergrund bildet vor dem sich eine neue erwartung abzuzeichnen scheint. Noch trauert der „kranke klager” in der „zeit der grüfte” · glaubt überall trauer„flöre” zu sehen und „düstere choräle” zu hören. Selbst in der natur geht nichts voran: der austrieb gerät allenthalben ins stocken. Aber in jeder der drei strofen wird der eine angesprochen der die düsternis besiegen könnte: zuerst durch seine junge stimme · dann durch die kraft seines haars das allem glanz zu verleihen vermag sobald etwas von der trüben helligkeit darauf fällt. Deshalb nennt der sprecher ihn zulezt „volles licht in meinem herbst” und es scheint nicht mehr viel zu fehlen bis der nebel der „grauen lüfte” endgültig durchbrochen wird.

Das gedicht ist insofern bemerkenswert als es das Kronberger-erlebnis nur noch wie eine episode erscheinen lässt die bald vollends überwunden sein wird - wenn M mit seiner einordnung wirklich recht hat. Ob hinter dem „vollen licht” überhaupt eine leibhaftige person steht ist unklar obwol Hugo Zernik in erwägung gezogen werden kann. Ihre ganze wirkung liegt wol doch mehr im bereich des möglich als des wirklichen: der lezte satz klingt noch immer wie ein hilferuf.

7621 LIEDER II Wenn ich auf deiner brücke steh

III,2 zieht daher : verkürzter bedingungssatz (wenn ... daherzieht)

Die schöne mittelalterliche Drususbrücke zwischen Bingen und Bingerbrück wird hier als „deine brücke” bezeichnet. Die angesprochene ist Ida Coblenz · das „licht” an das sich George erinnert wenn er von der brücke hinab auf die Nahe schaut. Da wird also alle bitterkeit zurückgestellt · denn die freundschaft der beiden ist - wie die zweite und dritte stofe zeigen - längst vergangenheit. Es gibt aber auch keine zeichen von verbundenheit mehr: Ihr wird als sich beide auf der brücke begegnen (Ida Coblenz hat später zwei dieser begegnungen bestätigt) im grunde nicht einmal ein blick geschenkt · schon gar nicht ein gruss. Dass der sprecher nicht einmal ein „schaudern” mehr empfindet ist nach der ersten strofe nicht unbedingt glaubwürdig und soll es vielleicht auch gar nicht sein. Seine gefühle seien nicht stärker als die bei der begegnung mit dem leichenzug eines fremden. Den vergleich der einstigen geliebten mit einer leiche könnte der eine oder andere fast ein wenig geschmacklos finden. So dient das vorangestellte motto der eigenen entlastung: schon in dem spanischen volkslied wurde die einstige geliebte als tote vorgestellt. Und dort ist die taktlosigkeit dadurch aufgehoben dass in gedanken für sie gebetet wird. Dem entspricht Georges „inneres neigen”. Hier gibt es daher keine spur einer lezten gehässigkeit. Das gedicht lässt es als beinahe unmöglich erscheinen dass EIN LEZTER BRIEF T0311 etwas mit Ida Coblenz zu tun hatte.

7622 LIEDER III Darfst du bei nacht und bei tag

III,4 Treib ich : verkürzter bedingungssatz (wenn ich ... treibe)

Vampiren schmeckt blut wie menschen der wein · Georges vampir aber erscheint nicht um mitternacht sondern klebt wie ein „schatten” tag und nacht an dem sprecher so dass ihm keine seiner freuden entgeht von denen er stets einen anteil beansprucht. Das ist zweifellos eine „qual” auch wenn der sprecher sich zunächst fragt ob ihm nicht sogar das ausgesaugtwerden noch lust bereitet oder zumindest einen frohen schauder. Denn er überlegt sich ob der vampir zu besiegen wäre wenn ihm durch die wand des sarges hindurch ein pfahl ins herz getrieben würde. Dass dies die sinnlose frage eines verzweifelten ist lässt sich schon daran erkennen dass sein vampir ja gerade nicht wie alle anderen den tag im sarg verbringt.

Das gedicht bietet ein eindrucksvolles bild für das trauma der gescheiterten beziehung zu Hugo von Hofmannsthal (M) - oder Ida Coblenz (Oelmann, SW VI/VII, 224) - um die noch immer die gedanken unaufhörlich kreisen.

7623 FEST

I,1 die hüllen warft : die maskenfeste der kosmiker waren keine nackt-orgien. Hier ist ledigllich das ablegen der alltagskleidung gemeint.

III,4 des gottes : Dionysos

IV,2 pachtung : pachtverträge sind im allgemeinen für einen begrenzten zeitraum geschlossen.

Dass die „Fähigkeit, den dionysischen Rausch zu empfinden” eine „Voraussetzung für die Erhöhung des Daseins, die der Dichter erstrebte” war - aber eben eine „allein nicht genügende” (M): das war nicht nur dem betenden Maximin in 7417 klar sondern es ist auch hier formuliert - als zeichen der entfernung Georges von den kosmikern. Allenfalls gelang es bei deren feiern für wenige stunden des „rasenden getobes” das bewusstsein des „Sonderdaseins” und eines „eigenen Willens” zugunsten eines „Gesamtempfindens” zu überspielen und der illusion von „Freiheit und Macht” (M) raum zu geben. Es wird nicht verschwiegen dass diese feste mit ihren farben klängen und gerüchen durchaus erlebnisse sein konnten die man nicht schnell vergass. Aber „umnachtung” bleibt umnachtung.

7624 DIE SCHWELLE

IV,1 imme : die goldfarbene biene war im empire-stil ein dekoratives element das unter Napoleon weit verbreitet war. Hier ist es nicht nur ein hinweis auf Frankreich oder das ausland überhaupt sondern auch auf die in diesem gedicht angegriffene bürgerlich-kapitalistische ethik.

Das gedicht ist besonders wichtig wenn man Georges werk als grundlegung einer ethik und weltsicht auffasst. Es wendet sich gegen Hobbes’ auffassung dass leben ein beständiges fortschreiten von ziel zu ziel sei und mit dem verzicht auf neue ziele sein ende finde. Das macht allein schon die erste strofe hinreichend deutlich. Die von dieser auffassung geprägten menschen sind nicht in der lage befriedigung im festlichen genuss zu finden. Schon der blosse anblick neuer · noch nicht bezwungener berggipfel lässt sie die kränze abwerfen und den tanz beenden. Man könnte auch in bezug auf dieses und das vorige gedicht von einer gegenüberstellung von homo faber und homo ludens sprechen während das anschliessende gedicht die lebensreformerischen gegner der rastlosen anhänger von fortschritt und wachstum mit zulezt beissendem hohn überschüttet.

Das einfache und naheliegende - oder bereits: das nationale - wird dann gern vernachlässigt zugunsten der „bunten äpfel überm meere” und dem wein „der fremden reben”. Möglicherweise verschiebt sich hier die thematik auch auf den bereich des kunstgeschmacks. Dem „gekling” von wind und biene steht zulezt die „stimme” gegenüber „die vorüberging” oder die man vorübergehen liess. Die mehrdeutigkeit der lezten zeile wurde oft und gern diskutiert.

M versteht das gedicht lediglich als auseinandersetzung mit den „ewig suchenden Ästheten" (1960, 313).

7625 HEIMGANG

I, 4 vernarbt : langsam abheilt